Details zu einer alten Landkarte der Schweiz aus der Sammlung Elke Rehder

![]() zurück zur Liste alte Landkarten der Schweiz

zurück zur Liste alte Landkarten der Schweiz

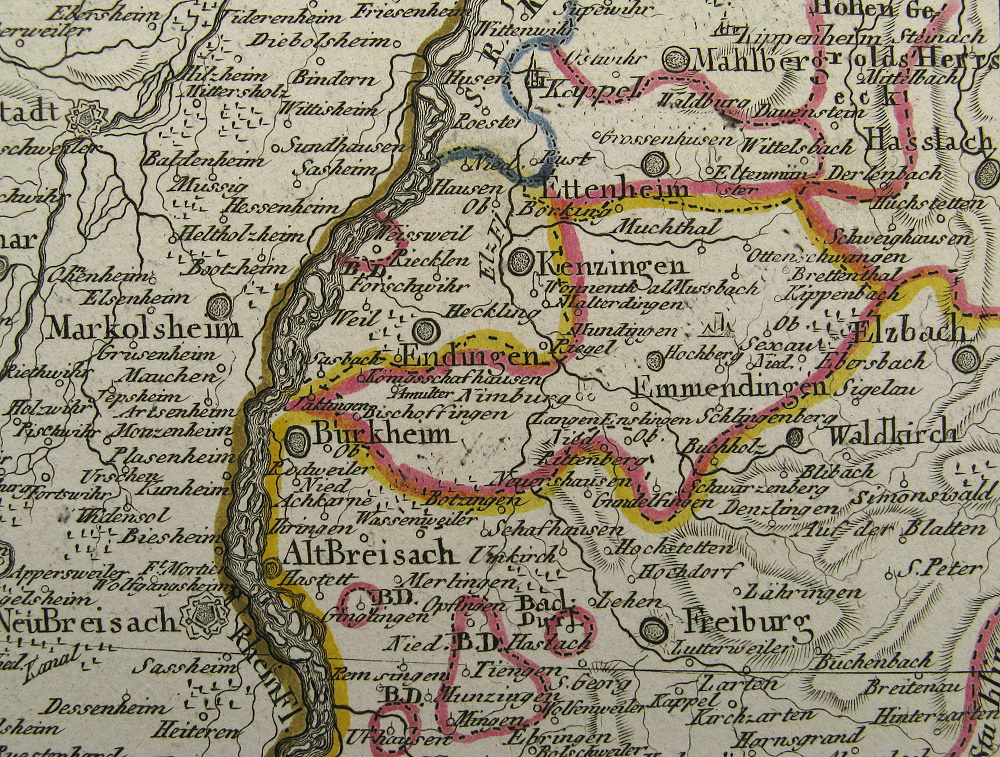

Alte Landkarte ohne weitere Bezeichnung. Am unteren rechten Rand ist die Ziffer XVII gedruckt. Kupferstichkarte mit schöner umlaufender Bordüre und altem Grenzkolorit. um 1792 Motivformat 39,5 x 54 cm, Plattenformat 44 x 57 cm auf Blattformat 52 x 65 cm. Druck auf schwerem Bütten mit deutlicher Prägung der Kupferplatte. Zweimal mittig gefaltet. Sehr guter Zustand.

Anonymus - Alte Landkarte ohne weitere Bezeichnung, um 1792. Am unteren rechten Rand ist die Ziffer XVII gedruckt. Die Landkarte zeigt das Dreiländereck Frankreich, Schweiz, Deutschland. Kupferstichkarte mit schöner umlaufender Bordüre und altem Grenzkolorit. Motivformat 39,5 x 54 cm, Plattenformat 44 x 57 cm auf Blattformat 52 x 65 cm. Druck auf schwerem Bütten mit deutlicher Prägung der Kupferplatte. Zweimal mittig gefaltet, sonst sehr guter Zustand.

ARTIKEL-NR. DGMS0237 Preis 70,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.

Ein Klick auf die Karte öffnet eine größere Darstellung in einem neuen Fenster

Die Grenzkolorierung umläuft den Norden des Schweizer Kantons Jura, der Ajoie mit der Stadt Porrentruy (deutsch Pruntrut) und hier noch in der alten Schreibweise "Bruntrut" vor der Raurachischen Republik 1792 (République rauracienne). Der westliche französische Teil südlich von Langres und westlich von Besancon blieb bei dieser Karte ungraviert. Die Karte zeigt ein Gebiet von Mahlberg bis Interlaken, von Besancon bis Luzern und dem Thuner See.

Basel, Bruntrut, S. Ursitz oder S. Ursane, Delsberg, Münster, Laufen, Arlesheim, Wietliesbach, Solothurn, Wangen, Arwangen

Basel im 18. und 19. Jahrhundert

Am 20. Dezember 1790 hob der Grosse Rat von Basel als Reaktion auf die Französische Revolution im städtischen Herrschaftsgebiet die Leibeigenschaft auf. Nach der Durchreise Napoleons am 24. November 1797 kam es trotzdem im Januar in der Landschaft zu Aufständen und zum Sturm auf die Landvogteischlösser Waldenburg, Farnsburg und Homburg. Darauf übernahmen die reformerisch und revolutionär gesinnten «Patrioten» um den Oberstzunftmeister Peter Ochs die Macht und erklärten die Gleichberechtigung aller Kantonsbürger. Die Basler Nationalversammlung, eines der ersten Parlamente der Schweiz, setzte sich zu gleichen Teilen aus je 20 Vertretern der Stadt und der Landschaft zusammen und leitete weitreichende Reformen ein. Mit dem Inkrafttreten der Helvetischen Verfassung am 12. April 1798 löste sich dieses Parlament auf und der alte Stadtstaat Basel hörte formell auf zu existieren. Basel war nun theoretisch eine normale Gemeinde des Kantons Basel der Helvetischen Republik, bildete jedoch einen eigenen Distrikt. Als Folge der Einführung des einheitlichen Bürgerrechts in der Helvetischen Republik wurde auch in Basel die Einwohnergemeinde («Munizipalität») von der Bürgergemeinde getrennt. Der Anteil der Bewohner der Stadt, die Mitglied der Bürgergemeinde waren, sank deshalb bis 1815 auf noch 37 %, während 1779 noch 51 % der Einwohner das Bürgerrecht innehielten.

Als 1815 der Wiener Kongress die ewige bewaffnete Neutralität der Schweiz

anerkannte, wurde das ehemalige Fürstbistum Basel zwischen Bern und Basel

aufgeteilt: Der Jura und das Laufental gingen an Bern, während Basel die

ehemaligen bischöflichen Vogteien Birseck und Pfeffingen zugesprochen wurde.

Im August 1815 feierte Basel Erzherzog Johann von Österreich, der die

Festung Hüningen, von der aus Basel immer wieder beschossen und erpresst

worden war, zur Kapitulation gezwungen hatte und auf Bitte der Basler Bürger

auch gleich schleifte.

Am 4. August 1819 fand die letzte Hinrichtung statt (Baselland: 1851). Drei

Mitglieder einer Räuberbande wurden am Erdbeergraben vor dem Steinentor

enthauptet. Der Hinrichtung wohnten 20'000 Schaulustige bei, mehr als Basel

damals Einwohner hatte.

1814 wurde die politische Vorherrschaft der Stadt über die Landschaft

wiederhergestellt, in dem die Stadt ein unverhältnismässiges Übergewicht an

Sitzen im Grossen Rat erhielt. Im Jahr 1833 wehrten sich die Landgemeinden

(Baselbiet) nach längerem Widerstand erfolgreich gegen die Dominanz der

Stadt. Nach der Schlacht an der Hülftenschanz, welche die Stadt verlor,

konstituierten sich die Landgemeinden als eigener Halbkanton

Basel-Landschaft, nur die rechtsrheinischen Gemeinden Riehen, Bettingen und

das 1907 in die Stadt eingemeindete Kleinhüningen verblieben bei Basel und

bildeten fortan den Halbkanton Basel-Stadt (→ Basler Kantonstrennung).

Der erste Zug der Schweiz fuhr 1844 von St. Louis her in Basel ein. 1849

erfolgte der Bau der Museen an der Augustinergasse, und nach 1859 wurden die

Stadtmauern geschleift; nur einige der grösseren Tore wie das Spalentor

blieben erhalten.

Vom 26. bis zum 29. August 1897 fand der von Theodor Herzl organisierte

erste Zionistische Weltkongress in Basel statt. Auf dem Kongress wurde die

«Schaffung einer öffentlich und gesetzlich gesicherten Heimat für das

jüdische Volk in Palästina» beschlossen. Zu diesem Zweck wurden ein Fonds

und eine jüdische Bank (später Bank Leumi) gegründet. (Quelle

Wikipedia)

Belfort, Montbelliard (Montbéliard), Delle, Blamont, S. Hippolite, Clerval

Montbéliard (deutsch veraltet Mömpelgard) ist eine Stadt mit 25.974

Einwohnern (Stand 1. Januar 2011) im Département Doubs in der Franche-Comté

im Osten Frankreichs. Der deutsche Name Mömpelgard beruht auf der

400-jährigen Zugehörigkeit zum weltlich-historischen Territorium von

Württemberg.

Der Ort liegt an der Mündung der Lizaine in den Unterlauf der Allaine, bevor

diese wenige Kilometer südlich in den Doubs mündet. Die Stadt ist Sitz einer

Unterpräfektur im Norden des Départements Doubs nahe der Grenze zum

Nachbardepartement Territoire de Belfort etwa 15 km südlich von dessen

Hauptstadt Belfort. Die als Burgundische Pforte bekannte Landschaft ist von

niedrigen, meist langgezogenen Hügeln bestimmt, die von weiten Flusstälern

getrennt sind. Die Entfernung zu den südlichen Ausläufern der Vogesen und

den Erhebungen des französischen Jura beträgt jeweils etwa 25 Kilometer.

Herzog Ulrich versuchte bereits im Jahr 1524 die Reformation einzuführen,

deren treibende Kraft Guillaume Farel war. Als Farel aus Württemberg

vertrieben worden war, hatte er hier Zuflucht gefunden. Die Einführung der

Reformation scheiterte jedoch zunächst am Widerstand des Erzbischofs von

Besançon. Im Jahre 1537/1538 konnte jedoch schließlich die erste

evangelische Kirchenordnung (in französischer Sprache) veröffentlicht

werden. Seit der Reformation war Montbéliard damit eine protestantische

Enklave inmitten einer katholischen Umgebung. Die Pfarrer für Mömpelgard und

Horburg-Reichenweier wurden mit den württembergischen Theologen im „Stift“

an der Universität Tübingen ausgebildet. Durch das gemeinsame lutherische

Bekenntnis entstand eine starke Verbindung zwischen Württemberg und den

elsässischen Gebieten, obwohl die württembergischen Herzöge zeitweise wieder

eigene Regenten aus den Nebenlinien des Hauses einsetzten. Immer blieben vor

allem die Herrschaften um Mömpelgard von Frankreich bedroht. Allerdings

gingen von ihnen auch wichtige kulturelle Impulse aus. Im 17. Jahrhundert

befestigte der bedeutende württembergische Baumeister Heinrich Schickhardt

die Residenzstadt Mömpelgard und erbaute neben anderen bedeutenden Bauten,

wie dem Renaissance-Schloss, in der Stadtmitte die große protestantische

Kirche, den Temple Saint-Martin.

Der Dreißigjährige Krieg stürzte auch die linksrheinischen württembergischen

Gebiete in tiefes Elend. Die wirtschaftliche Lage war verheerend und in der

Folgezeit suchte Frankreich im Zuge der Eroberungspolitik unter König Ludwig

XIV. auch die württembergischen linksrheinischen Besitzungen unter seine

Herrschaft zu bringen.

Seit 1617 regierte wieder ein Zweig der Herzöge von Württemberg in

Mömpelgard. Staatsrechtlich war Mömpelgard unabhängig von Württemberg, es

entsandte keine Abgeordneten in den württembergischen Landtag. Der letzte

Herzog Leopold Eberhard versuchte absolutistisch zu regieren, was zu

schweren Spannungen führte.

Nach seinem Tod 1723 fiel Mömpelgard wieder an die Stuttgarter Linie des

Hauses Württemberg; allerdings waren alle Herrschaften noch bis 1736 von

Frankreich besetzt. Die letzten Jahrzehnte der württembergischen Herrschaft

verliefen ruhig. Seit 1769 residierte Friedrich Eugen von Württemberg in

Mömpelgard und hielt vor den Toren der Stadt in Etupes Hof, von wo aus er

einige seiner Kinder sehr vorteilhaft verheiraten konnte. Die Tochter,

Herzogin Sophie Dorothee, wurde 1776 als Maria Fjodorowna Gattin des Zaren

Paul I. von Russland.

Im Zuge der Französischen Revolution kam es seit 1789 in den

württembergischen Herrschaften zu Aufständen. Die revolutionäre

Schreckensherrschaft tobte auch hier. Seit 1793 waren Stadt und Grafschaft

Mömpelgard endgültig in französischer Hand. 1796 trat Friedrich Eugen,

inzwischen Herzog von Württemberg, die linksrheinischen Herrschaften im

Pariser Sonderfrieden an Frankreich ab. Dafür erhielt der Herzog von

Württemberg 1803 unter dem Einfluss Napoleons durch den

Reichsdeputationshauptschluss große weltliche und geistliche Gebiete in

Südwestdeutschland. (Quelle Wikipedia)

Montbéliard

(en franc-comtois : Monbyai) est une commune française faisant partie de la

métropole Rhin-Rhône, elle est située dans le département du Doubs en région

Franche-Comté.

L'ancien nom germanique de Montbéliard fut Mömpelgard. De 1042 à 1793, la

ville fit partie du Saint-Empire romain germanique et forma le cœur du comté

puis de la principauté de Montbéliard (Grafschaft Mömpelgard) fondé par

l'empereur Henri III du Saint-Empire. Au XVIe siècle, Montbéliard adhéra à

la Réforme protestante à l'instar de la République de Mulhouse et des cités

suisses. La principauté fut annexée par la France en 1793. Montbéliard

changea alors plusieurs fois de département. La ville fit d'abord partie de

la Haute-Saône, puis en 1797 du département du Mont-Terrible avant d'être

rattachée à l'Alsace en 1800 par son intégration au département du

Haut-Rhin. Les pertes territoriales de 1815 entraînèrent son rattachement

définitif au département du Doubs en 1816.

Depuis le décès du prince Léopold-Eberhard (1723), il n'y a plus de

princes-résidents à Montbéliard. Eberhard-Louis de Wurtemberg (1723-1733)

conduit depuis Stuttgart un règne de 10 ans sans histoire par

l'intermédiaire de son conseil de Régence. Charles-Alexandre de Wurtemberg

(1733-1737), son cousin, lui succède. Il se convertit au catholicisme mais

maintient le luthéranisme à Montbéliard et respecte la charte de franchise.

Son fils, Charles II de Wurtemberg ( où Charles-Eugène, 1737-1793) laisse le

pouvoir, tout comme son père, aux mains du conseil de Régence. En 1769, il

nomme son frère cadet Frédéric-Eugène Stathouder du comté de Montbéliard où

il s'installe en 1769. Il fit construire un château à Étupes, village à

proximité de Montbéliard (la belle résidence d'été fut détruite quelques

années après la Révolution) Frédéric-Eugène fut donc le dernier

prince-résident et il s'enfuira avec toute sa famille dans le Wurtemberg à

l'arrivée des premiers soldats de la Révolution.

À partir de 1789, un petit parti pro-français naît. En 1792, le stathouder

Frédéric-Eugène ne répond guère aux doléances de ses sujets car le pays

confiné dans ses frontières vit un marasme économique sans précédent et l'on

a faim. Une ceinture douanière renforcée isole le comté de Montbéliard et

plus rien ne s'échange avec la France. Le parti révolutionnaire tente de

prendre le pouvoir. Finalement, les soldats de la Révolution arrivent, et

Montbéliard est annexé sans combats le 10 octobre 1793 par le Conventionnel

Bernard de Saintes. Les commerçants, et surtout les industriels avaient

subrepticement œuvré à l'annexion, car elle permettait sans contraintes de

leur ouvrir un grand marché pour leurs produits. L'abolition de la douane

mettait donc un terme aux corporations étouffantes. Le Stathouder

Frédéric-Eugène prend la fuite avec sa famille… La Révolution française crée

un bouleversement dans les us et coutumes des habitants du pays. Mais ce

changement, dans un premier temps, est plutôt bien accueilli car il semble

apporter plus d'égalité et tolère la religion réformée. En revanche, les

impôts sont augmentés. Le rattachement à la France apporte aussi son lot de

confusions et de spéculations dans les monnaies…

Montbéliard est d'abord rattaché à la Haute-Saône et devient chef-lieu d'un

district le 11 octobre 1793. En 1797, la ville est rattachée au

Mont-Terrible avec pour chef-lieu Porrentruy (Suisse) qui à ce moment-là

faisait partie de la France. Mais ce rattachement est jugé

contre-révolutionnaire et Montbéliard est rattaché alors au Haut-Rhin. En

1801, le traité de Lunéville reconnaît officiellement Montbéliard ville

française. En 1814, le tsar Alexandre Ier voyage et arrive dans la ville. Il

veut connaître les lieux où sa mère, Sophie-Dorothée de Wurtemberg a vécu

avant d'épouser le tsarévitch Paul, fils de la Grande Catherine de Russie…

Le maire Rossel négocie le rattachement définitif au Doubs, en 1816, la

ville devient une sous-préfecture qu'elle est encore actuellement. (citation

de Wikipedia)

ist mit einer Fläche von 217,9 km² der grösste See, der vollständig in der

Schweiz liegt. Er liegt in den Schweizer Kantonen Neuenburg, Freiburg, Waadt

und Bern.

Die Hauptzuflüsse sind die Areuse, die Zihl (Thielle) und der Broyekanal

(Canal de la Broye) aus dem Murtensee (Lac de Morat). Der Abfluss

(Zihlkanal/Canal de la Thielle) mündet in den Bielersee (Lac de Bienne).

Zusammen mit dem Murtensee dient der See als Ausgleichsbecken für die in den

Bielersee mündende Aare. Wenn der Bielersee aufgestaut wird, fliessen der

Broyekanal und der Zihlkanal deshalb rückwärts.

Der Neuenburgersee ist 38,3 km lang und maximal 8,2 km breit, sein

Wasserinhalt beträgt rund 14 km³ und die maximale Tiefe 152 m. Das

Einzugsgebiet ist 2670 km² gross.

An seinem nördlichen Ufer liegt die namengebende Stadt Neuenburg, am

westlichen Ende die Städtchen Yverdon-les-Bains und Grandson. Am Südufer

liegt das mittelalterliche Städtchen Estavayer-le-Lac sowie die Sumpf- und

Röhrichtlandschaft Grande Cariçaie, am Nordostufer das Naturschutzgebiet

Fanel.

Grandson, Vallangin, Neufchatel (Neuchâtel, Neuenburg), Landeron, Murter See (Murtensee), Biel, Bieler See (Bielersee), Freiburg (Fribourg)

Le lac de Neuchâtel

(en allemand Neuenburgersee) est le plus grand lac entièrement suisse. Sa

surface est de 217,8 km2. Il fait partie du Pays des Trois-Lacs et sa rive

orientale est située sur la frontière linguistique français-allemand et

borde le Seeland.

Excentré par rapport à la région lémanique, le littoral a connu un important

développement économique avec l'achèvement du réseau autoroutier régional.

Le lac de Neuchâtel est situé au pied du Jura, sur le plateau suisse.

Principalement en Suisse romande il borde le territoire de quatre cantons :

le canton de Neuchâtel (86 km2), Vaud (74 km2), Fribourg (53 km2) et Berne

(2 km2)1.

Ses principaux affluents sont la Thielle et le canal de la Broye qui le

relie au lac de Morat. Il se déverse dans le lac de Bienne par le canal de

la Thielle (Zihlkanal). Depuis la correction des eaux du Jura, il sert, avec

le lac de Morat, de bassin de compensation pour les eaux de l'Aar s'écoulant

dans le lac de Bienne. En effet, si le niveau de ce dernier monte trop,

l'écoulement peut se stopper voire aller dans le sens inverse.

Le lac de Neuchâtel fait 39.9 km de long et a une largeur maximale de 8,2

km. Sa profondeur maximale est de 152 m et sa capacité est estimée à 14 km³.

C'est le plus grand lac situé entièrement sur le territoire helvétique. En

effet, le lac Léman et le lac de Constance sont partagés par des pays

limitrophes. (Quelle Wikipedia)

Nördlich und westlich von Freiburg im Breisgau

Markolsheim (Marckolsheim), Neu Breisach (Neuf-Brisach) und Alt Breisach, Munzingen, Burkheim, Endingen, Kenzingen, Mahlberg

Die Stadt Freiburg im Breisgau im 18. Jahrhundert

Gegen Ende des Spanischen Erbfolgekriegs besetzte Marschall Claude-Louis-Hector

de Villars 1713 Freiburg erneut. Im zweiten österreichischen Erbfolgekrieg

schlugen die Franzosen unter Marschall François de Franquetot die Österreicher

bei Weißenburg (Elsass) am 5. Juli 1744. Als die französischen Truppen Freiburg

räumen mussten, zerstörten sie die Festungsanlagen gründlich. Lediglich das

Breisacher Tor blieb als Teil der vaubanschen Bauten erhalten.

Französische Revolutionstruppen nahmen Freiburg 1796 ein. Nach drei Monaten

befreite Erzherzog Karl die Stadt. Als der Herzog von Modena Herkules III. im

Frieden von Campo Formio 1797 seine italienischen Besitzungen verlor, erhielt er

vier Jahre später 1801 im Frieden von Lunéville als Kompensation den Breisgau.

Herkules III. war mit diesem Tausch nicht einverstanden, da er seine Verluste

nicht für ausreichend kompensiert erachtete. Deshalb suchte er den Breisgau nach

1801 nicht auf. Die Regierungsgeschäfte führte der Freiherr Hermann von

Greiffenegg, der den Breisgau formal erst am 2. März 1803 für das Haus Este in

Besitz nahm. Nach Herkules' Tod im Oktober 1803 fiel der Breisgau an seine ins

Haus Habsburg eingeheiratete Tochter Maria Beatrice. Doch dieses

modenisch-habsburgische Zwischenspiel dauerte nur kurz, denn 1805 verfügte

Napoleon den Anfall des Breisgaus und der Ortenau an Baden, das kurze Zeit, von

1803 bis 1806, Kurfürstentum war. Die Schlussakte des Wiener Kongresses

bestätigte 1815 den Verbleib Freiburgs beim Großherzogtum Baden. (Quelle

Wikipedia)

Fürstentum Heitersheim, Alt Sulzburg, Staufen, Kirchhofen

Weiter südlich von Freiburg im Breisgau bis nach Lörrach, Basel, Reinfelden, Liechstall

Landvogtei Schlingen, Neuburg am Rhein, Badenweiler, Schopfheim, Laufenburg, Lörrach, Festung Hünningen, Basel, Rheinfelden, Seckingen, Arlesheim, Liechstall

Lörrach liegt weniger als fünf Kilometer vom Dreiländereck Deutschland –

Frankreich – Schweiz entfernt, die Gemarkungsfläche grenzt unmittelbar an

die Schweiz.

Friedrich Magnus von Baden-Durlach verlieh am 18. November 1682 Lörrach das

Stadtrecht. Dieses wurde allerdings infolge ständiger Kriegswirren nicht

wirksam und geriet in Vergessenheit. So wurde am 3. Juni 1756 das Lörracher

Stadtrecht durch Markgraf Karl Friedrich erneuert.

Durch die Grenzlage Lörrachs zu Frankreich und wechselnde Bündnisse der

Markgrafschaft wurde die Region um Lörrach in den nächsten 150 Jahren

häufiger Schauplatz von Schlachten. Die Kriegsfolgen belasteten die Stadt

und deren Entwicklung nachhaltig. 1702 fand westlich von Lörrach die

Schlacht am Käferholz im Verlauf des Spanischen Erbfolgekrieges statt. Im

Polnischen Erbfolgekrieg 1733 bis 1738 stießen im Jahr 1735 erneut

französische Truppen bei Hüningen über den Rhein, verlangten von den

Bewohnern des Wiesentals Proviant und erhoben eine Kriegssteuer für alle

Gemeinden. Auch der von 1740 bis 1748 dauernde Österreichische Erbfolgekrieg

verschonte Lörrach nicht. Zwar kam es zu keinen Zerstörungen, jedoch mussten

die Gemeinden des Markgräflerlandes Österreicher und Franzosen mit Proviant

versorgen. Erst der Zweite Aachener Frieden brachte für einige Jahrzehnte

Frieden ins Land.

1796 wurde Lörrach Schauplatz im ersten Koalitionskrieg. Die Lörracher

Bevölkerung wurde durch Leistung von Kontributionen und Frondiensten

belastet. Während des zweiten Koalitionskrieges von 1799 bis 1802 wurde das

untere Wiesental erneut von französischen Truppen überlaufen. Dafür

profitierte Lörrach 1803 von der Erhebung des Landes Baden zum Kurfürstentum

durch Napoléon und 1806 zum Großherzogtum. Während der zweiten Hälfte des

18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verkehrte der bedeutendste

alemannische Mundartdichter, Johann Peter Hebel, in Lörrach. Hebel war von

1783 bis 1791 Lehrer an der ehemaligen Lateinschule in Lörrach, dem

sogenannten Pädagogium. (Quelle Wikipedia)

![]()

Inhaber Elke Rehder

Blumenstr. 19

22885 Barsbüttel

USt-IdNr. DE172804871

Telefon +49 (0) 40 710 88 11 oder E-Mail:

Bestellen können Sie telefonisch, schriftlich oder per E-Mail.

![]() zurück zur Liste alte Landkarten der Schweiz

zurück zur Liste alte Landkarten der Schweiz

|

|