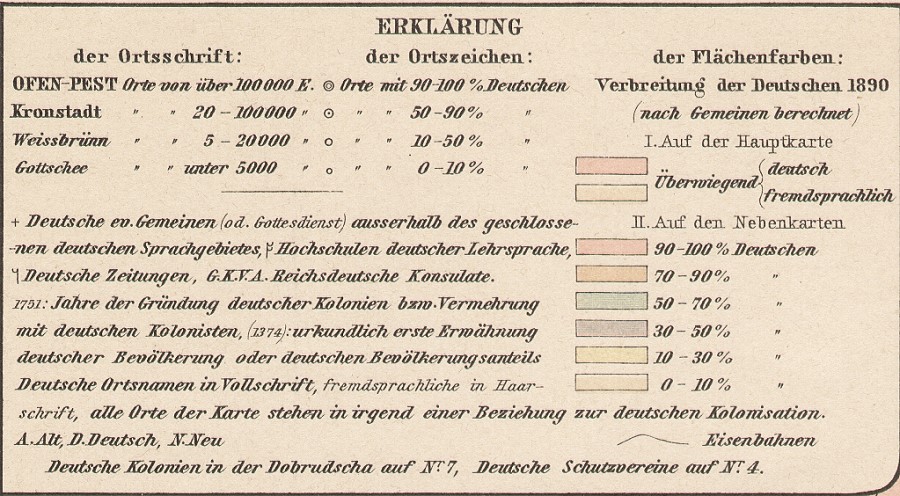

Informationen zur Landkarte Donau-Länder aus der Elke Rehder Collection

![]() zurück zum Antiquariat Liste Varia

zurück zum Antiquariat Liste Varia

About the Elke Rehder Collection https://de.wikipedia.org/wiki/Elke_Rehder

Donauländer

Als Donauländer werden jene Staaten bezeichnet, die Anteil am Einzugsgebiet

der Donau, dem Donauraum, haben. Speziell Donauanrainerstaaten nennt man

diejenigen, die Anrainer der Donau sind, also direkt am Strom liegen. Der mit

2900 Kilometern zweitlängste Strom Europas durchfließt insgesamt die zehn

Länder: Ukraine - Moldawien - Bulgarien - Rumänien - Serbien - Kroatien - Ungarn

- Slowakei - Österreich - Deutschland. Folgende weitere Staaten haben Anteile an

ihrem Einzugsgebiet: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Italien, Kosovo, Mazedonien,

Montenegro, Polen, Schweiz, Slowenien, Tschechien.

Die Donauländer haben trotz unterschiedlichen Sprachen und Kulturen viele

Gemeinsamkeiten, die geschichtlich bedingt sind: Über Jahrhunderte war die Donau

Grenze und Verbindung der griechisch-byzantinischen und römischen Antike mit den

Steppenvölkern, und dann sich bis heute entwickelnd des romanischen,

germanischen, slawischen Kulturraums, mit den heutigen Magyaren (Ungarn)

dazwischen.

Donauschwaben

Donauschwaben (auch Donaudeutsche) ist ein Sammelbegriff für die im 17. bis

zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die Länder der Stephanskrone

ausgewanderten Deutschen, aber auch eine geringe Anzahl von Franzosen, Spaniern

und Italienern, deren Siedlungsgebiete längs des Mittellaufs der Donau in der

Pannonischen Tiefebene lagen. Die Ansiedlungen beschränkten sich anfänglich auf

die Militärgrenze, einer Kette habsburgischer Militärbezirke entlang der Grenze

zum Osmanischen Reich. Diese Militärgrenze blieb bis Ende des 19. Jahrhunderts

kaiserliches Kronland, während die restlichen, jedoch größeren donauschwäbischen

Siedlungsgebiete der ungarischen Komitatsverwaltung eingegliedert wurden.

Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns als Folge des Ersten Weltkrieges wurden die

Siedlungsgebiete der Donauschwaben im ehemals österreich-ungarischen Reich durch

die alliierten Mächte dreigeteilt. Ein Teil verblieb bei Ungarn, der zweite Teil

wurde Rumänien zugeteilt und der dritte Teil fiel an den neu gegründeten Staat

Jugoslawien. Die Donauschwaben hatten um die rechtliche Gleichstellung als

Staatsbürger und um die Erhaltung ihrer kulturellen Traditionen zu kämpfen.

Die im Habsburgerreich in Südosteuropa angesiedelten Wehrbauern

unterschiedlichster Herkunft, Sprache, Religion und Tradition bestanden zum

größten Teil aus Lothringern (fast 25 Prozent), gefolgt von den Pfälzern und den

Elsässern. Nur etwa 6 Prozent der Siedler kamen tatsächlich aus Schwaben. Die

Sathmarer Schwaben stammen allerdings zum größten Teil aus dem Königreich

Württemberg in Oberschwaben, von wo sie in den Jahren 1712 bis 1815 von Graf

Alexander Karolyi und dessen Nachfahren gezielt angeworben wurden. Im Gegensatz

zur planlosen deutschen Auswanderung nach Übersee trug die vom Hause Habsburg

organisierte Ansiedlung eindeutig den Charakter der Gemeinschaftssiedlung. Bis

Ende des Ersten Weltkrieges waren die Donauschwaben als Ungarländische Deutsche

bekannt.

Der Begriff Donauschwaben hat eine überwiegend politische Entstehungsgeschichte.

Erst als sich nach dem Vertrag von Trianon 1920 ein landsmannschaftliches

Bewusstsein bei den Deutschen zu entwickeln begann, kam der Name Schwaben bei

ihnen selbst zur Geltung.

Neun Jahre nach der Schlacht am Kahlenberg bei Wien 1683, fünf Jahre nach der

Zweiten Schlacht bei Mohács 1687 und drei Jahre nach der Rückeroberung Ofens

(heute Buda, Teil von Budapest) 1689 erschien das erste Kaiserliche

Impopulationspatent „[…] zur besseren Auffhelfung, wieder Erhebung und

Bevölkerung derselben“. In mehreren kleineren und drei großen Schwabenzügen fand

die planmäßige Wiederbesiedlung der nach den Türkenkriegen größtenteils

entvölkerten pannonischen Tiefebene statt. Die österreichische

Ansiedelungspolitik (Politik von Prinz Eugen von Savoyen, Karl VI. und Claudius

Florimund Mercy, Kolonisierungs-Patent von Kaiserin Maria Theresia, das

Ansiedlungspatent von Kaiser Joseph II., und die Politik des letzten

römisch-deutschen Kaisers Franz II. (später als Franz I., Kaiser von Österreich)

begünstigte die Ansiedlung von Steuerzahlern.

Die vordergründigen Bedingungen für die Ansiedlung waren:

- Anerkennung des Kaisers aus dem Hause Habsburg als Oberhaupt

- katholischer Glaube (mit dem 1781 von Joseph II. erlassenen Toleranzpatent

wurde diese Bedingung aufgehoben)

- Verpflichtung zur Verteidigung der Militärgrenze

Innerhalb des Auswanderungsraumes ragten Lothringen, Elsass, die Pfalz, Rhein-

und Mainfranken besonders hervor. Die anderen Gebiete, aus denen die Auswanderer

kamen, waren Schwaben, Franken, Bayern, Hessen, Böhmen, Innerösterreich,

Österreichische Niederlande (heute: Luxemburg, Belgien), aber auch nicht

Deutschsprachige aus Italien, Frankreich, Ungarn, Kroatien, Rumänien, Spanien

und der Ukraine siedelten in die Tiefebene. Im gesamten mittleren Donauraum

wurden die deutschen Siedler von ihren magyarischen, südslawischen und

rumänischen Nachbarn, wie auch von bulgarischen, slowakischen und tschechischen

Zuwanderern Schwaben genannt, obwohl diese Bezeichnung nur für einen kleinen

Teil der Ansiedler zutraf. In Teilen Ex-Jugoslawiens findet noch heute zur

umgangssprachlichen Bezeichnung von Deutschen der inoffizielle Begriff Švabo

oder Švaba Anwendung.

In Süddeutschland, Elsass-Lothringen und in Südserbien wurden Bauern und

Handwerker aus unterschiedlichen Gründen frei. Ziel der Habsburger war die

Wiederbelebung des Wirtschaftslebens in der damals wirtschaftlich brachliegenden

Vojvodina. Die Batschka und das Banat, hier in erster Linie die Militärgrenze,

waren die bevorzugten Siedlungsgebiete der von der Hofkammer geregelten

Ansiedlung. Diese Zielregionen waren wohl dünn besiedelt, jedoch nicht

menschenleer. Die ersten Siedler waren etwa 60–70.000 Serben (etwa 37.000

Familien), die 1690 während des Großen Türkenkrieges unter Führung des

Patriarchen von Peć, Arsenije III. Crnojević, auf Einladung Leopolds I. aus

türkisch besetzten Gebieten angesiedelt wurden. Hier wurden ihnen konfessionelle

und nationale Freiheiten in eigens dazu ausgegebenen Privilegien garantiert.

Neben der Ansiedlung auf staatlichen Kameralgütern fand auch eine Ansiedlung auf

privatem Grundbesitz statt. Die Ansiedlung verschiedener Bevölkerungsgruppen war

der gezielte Versuch der kaiserlichen Behörden, ihre jeweiligen Fähigkeiten für

den Wiederaufbau der verödeten und entvölkerten Landschaft zu nutzen. Sie

setzten damit bewusst auf die ethnische Vielfalt der Siedler, um sich ihre

unterschiedlichen kulturellen Traditionen bei der Erschließung der Landschaft

zunutze zu machen. Das bereits angespannte Verhältnis zwischen Serben und

Walachen auf der einen Seite und den Kolonisten auf der anderen Seite wurde

durch den generellen Widerspruch zwischen einer Weide- und Viehwirtschaft und

dem Ackerbau in allen Ansiedlungsformen noch verstärkt. Die mit dem

Zusammenleben verbundene gegenseitige Übernahme von materiellen ethnischen

Merkmalen und Bräuchen fand ihre Ergänzung im Wunsch nach stärkerer Abgrenzung

von fremden Ethnien. Die Verschiedenheit der Siedler wurde unter anderem auch

durch deren unterschiedliche Konfessionen und Vermögensverhältnisse verstärkt.

Allerdings ging die Abgrenzung von den walachischen und serbischen Nachbarn mit

einer Nivellierung der Unterschiede innerhalb des deutschsprachigen Teils der

Siedler einher, und sie entwickelten eigene ethnische Merkmale.

Die Hoffnungen der Siedler wurden in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft im Banat

bitter enttäuscht. Das ungewohnte Klima mit heißen Sommern und kalten Wintern

und das mit den jahreszeitlich bedingten Überschwemmungen in den Niederungen

auftretende Sumpffieber machten den Kolonisten zu schaffen. Aufgrund der

Verschuldung des Kaiserreichs wurden ab 1778 Kameralgüter an private Grundherren

verkauft, wodurch die auf diesen Gütern siedelnden Kolonisten in ein

unmittelbares Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Grundherren gerieten. Der von

Vertretern der Donauschwaben hoch gehaltene und weit verbreitete Mythos „creatio

ex nihilo“ (deutsch Aufbauleistung aus dem Nichts) scheint trotz der extremen

Anfangsschwierigkeiten etwas einseitig ausgerichtet, da die slawischen Nachbarn

nicht weniger Widrigkeiten zu überwinden hatten.

Josephs II. Versuch, die deutsche Sprache zur Amtssprache zu machen, war der

Anfang einer nicht mehr endenden Auseinandersetzung um die Bedeutung der

verschiedenen Sprachen im Kaiserreich. Für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen

war der Kampf um die eigene Sprache zu einem Symbol für den Kampf um ihre

Eigenständigkeit geworden. Zwischen 1867 und 1918, nach der Umwandlung des

Kaisertums Österreich zur Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, so wie in der Zeit

zwischen 1941 und 1944 während der Besetzung der Batschka, sollten die

ansässigen Deutschen, Slawen und andere nicht-ungarische Minderheiten

gleichermaßen magyarisiert werden.

Nachdem die Schwierigkeiten der ersten Kolonisationszeit überwunden worden

waren, hatte sich die Mehrheit der donauschwäbischen Siedlungen auf dem Land

erfolgreich entwickelt. Das bei den Donauschwaben verbreitete Prinzip, nur den

erstgeborenen Sohn erben zu lassen, verhinderte eine wie bei den anderen Ethnien

übliche Aufteilung ihrer Bauernhöfe in kleinere Parzellen. Die moderneren

Methoden der Donauschwaben, wie beispielsweise der intensive Ackerbau und die

Tierhaltung, wirkten sich auf Dauer produktiv auf die Entwicklung ihrer

Landwirtschaft aus, besonders in der Zeit der Auflösung der Grundherrschaft im

19. Jahrhundert und der damit verbundenen Kapitalisierung der Landwirtschaft.

Diese wirkte sich besonders für die besser entwickelteren Bauernhöfe günstig

aus. In der Folge kam es sowohl zu einer Vergrößerung des Landbesitzes

donauschwäbischer Bauern in den von ihnen mehrheitlich bewohnten Ortschaften als

auch zu Landkäufen in Gemeinden, die hauptsächlich von den anderen Ethnien

bewohnt wurden. So erreichte die Mehrheit der Donauschwaben auf dem Land einen

Wohlstand, der mit der Zeit deutlich über dem der benachbarten ethnischen

Gruppen lag.

Zum Ende des 19. Jahrhunderts kam es bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts wegen

der zunehmenden Bodenknappheit und der damit verbundenen Armut von Teilen der

Landbevölkerung zu einer vermehrten Auswanderung vor allem in die Vereinigten

Staaten von Amerika, an der auch viele Donauschwaben teilnahmen. Aufgrund ihrer

besseren wirtschaftlichen Situation nahmen die Donauschwaben insgesamt weniger

als andere ethnische Bevölkerungsgruppen an der Emigration teil. Es gab

allerdings regionale und soziale Schwerpunkte, so war die donauschwäbische

Bevölkerung in der Batschka und dem Banat überproportional an der Auswanderung

beteiligt und stellte dort über die Hälfte aller Auswanderer. Gleichzeitig gab

es aber auch Rückwanderungen von oftmals im Ausland zu Wohlstand gekommenen

ehemaligen Auswanderern. Auch hier waren die Donauschwaben aus der Batschka und

dem Banat überproportional vertreten, was sich in einer weiteren

wirtschaftlichen Stärkung von Teilen der donauschwäbischen Bevölkerungsgruppe

auswirkte.

Der donauschwäbische Siedlungsraum unterteilte sich in:

- das Siedlungsgebiet im südöstlichen Ungarischen Mittelgebirge zwischen Raab,

Donauknie und Plattensee, mit dem Zentrum Budapest mit Ausnahme Ost-Burgenlands;

- die Schwäbische Türkei (Baranja) südwestlich des Plattensees zwischen Donau

und Drau mit dem Zentrum Pécs (Fünfkirchen);

- Slawonien und Syrmien zwischen Save und Donau, mit dem Zentralort Osijek

(Esseg);

- die Batschka zwischen Donau und Theiß, mit dem Mittelpunkt in Novi Sad

(Neusatz);

- das Banat zwischen Marosch, Theiß, Donau und den Ausläufern der Südkarpaten

mit dem Zentrum in Timișoara (Temeswar);

- Sathmar in der nordöstlichen Großen Ungarischen Tiefebene, mit dem Mittelpunkt

Carei (Großkarol).

(Quelle Wikipedia)

Ein Klick auf die Karte öffnet eine größere Darstellung in einem neuen Fenster (dort bitte erneut auf das Bild klicken zur weiteren Vergrößerung)

Belgrad, Banat Komlos, Temeschwar, Werschitz, Gr. Betschkerek, Perjamosch, Alt Arad, Lippa, Lugosch / Verdeutsche französisch-lothringische Kolonien, Hatzfeld

Das Banat

Das Banat (deutsch: [baˈnaːt], serbokroatisch: [ˌbanaːt], rumänisch:

[baˈnat], serbisch-kyrillisch Банат, ungarisch Bánság) ist eine historische

Region in Mitteleuropa, die heute in den Staaten Rumänien, Serbien und Ungarn

liegt. Der Begriff Banat leitet sich vom Herrschaftsbereich eines Ban

(serb./kroat./ung. für Graf/Markgrafschaft) ab.

Das Banat liegt am Südostrand der ungarischen Tiefebene und ist von den Flüssen

Marosch im Norden, Theiß im Westen und Donau im Süden, sowie von den Südkarpaten

im Osten begrenzt. Im Nordosten – jenseits, bzw. rechts der Marosch – schließt

sich das Arader Gebiet an, welches teilweise zumindest kulturgeographisch auch

dem Banat zugeordnet werden darf.

Im Osten der Region liegt das Banater Bergland, das reich an Steinkohle und

Eisenerz ist. Im Westen wiederum finden sich fruchtbare Ebenen.

Infolge des Vertrags von Trianon wurde das Banat zwischen Rumänien (zwei

Drittel), Serbien (knapp ein Drittel) und Ungarn (ein geringer Zipfel im

Nordwesten) aufgeteilt. So trugen oder tragen einige neue Verwaltungsbezirke

heute noch den Namen der Region. Flächenmäßig hat das historische Banat mit

28.523 km² etwa die Größe Belgiens.

Das rumänische Banat besteht im Westen aus einem Teil des Pannonischen

Flachlandes („die Heide“), im nordöstlichen Teil aus Hügelland („die Hecke“) und

im Südosten aus den Karpaten (Banater Gebirge, Poiana-Ruscă- und

Retezat-Gebirge). Der serbische Teil besteht bis auf das Mittelgebirge Vršačke

Planine fast nur aus Flachland. Wirtschaftliches und kulturelles Zentrum ist die

Großstadt Timișoara (dt. Temeswar oder Temeschburg, ung. Temesvár).

Die Banater Schwaben

Die Banater Schwaben sind eine deutsche Bevölkerungsgruppe im Banat. Sie werden mit anderen deutschsprachigen Minderheiten aus dieser Region Südosteuropas unter dem Sammelbegriff Donauschwaben zusammengefasst. Ihre Vorfahren wurden von der Österreichischen Hofkammer seit Ende des 17. Jahrhunderts aus verschiedenen Teilen Süddeutschlands und aus Lothringen in der nach den Türkenkriegen teilweise entvölkerten und verwüsteten Pannonischen Tiefebene angesiedelt. Sie waren vor dem Ersten Weltkrieg auch als die „Ungarländischen Deutschen“ bekannt. Das Banat gehörte bis 1918 zusammen mit den anderen Siedlungsgebieten der Donauschwaben wie die westlich gelegene Batschka, die Schwäbische Türkei (heutiges Süd-Ungarn), Slawonien sowie die Region Sathmar (heutiges Nordwest-Rumänien, Kreis Satu Mare) zur Monarchie Österreich-Ungarn. Seit dem Ersten Weltkrieg bezeichnet man die Donauschwaben im rumänischen Teil des Banats als Banater Schwaben.

In der deutschsprachigen Literatur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts

wurde die Kolonisation des Banats häufig als ein durchgehend erfolgreich

umgesetztes Vorhaben der zuständigen österreichischen Behörden beschrieben. Der

Nutzen der Ansiedlung war wegen der Kosten in Regierungskreisen allerdings

umstritten und es kam zu vielfältigen Problemen. Die finanziellen und

materiellen Anreize zogen teilweise nur wenig arbeitswillige Kolonisten an, so

dass 1764 eigens Inspektoren beauftragt wurden, das Verhalten der Ansiedler zu

überwachen.

1744 bis 1768 gab es noch eine zusätzliche Form der Ansiedlung, den Temesvárer

Wasserschub: zweimal jährlich wurden Landstreicher, liederliche Weibspersonen,

Wilderer, Schmuggler und aufsässige Bauern aus ihren Heimatregionen verbracht

und zur moralischen Läuterung im Banat angesiedelt. Der Wasserschub hatte einen

schlechten Ruf und erschwerte das Anwerben von Kolonisten.

Auf seiner Inspektionsreise durch das Banat 1768 stellte Kaiser Joseph II. in

seinen Reiseaufzeichnungen zahlreiche gravierende und von der Verwaltung der

Provinz zu verantwortenden Mängel und Missstände fest. Zu diesen zählte neben

der Korruption auch die schlechte Wahl der Standorte und teilweise Übergröße der

Dörfer, der Mangel an Holz und Wasser sowie die Baufälligkeit vieler

Kolonistenhäuser.

1772 wurden von Maria Theresia Anordnungen veranlasst, die eine Vielzahl von

Einzelheiten der Ansiedlung regelten, so zum Beispiel die Gestaltung der Dörfer,

die Größe des zuzuteilenden Landes und die Besoldung von Lehrern und

Bürgermeistern.

Dörfer, Städte und Straßen wurden auf dem Reißbrett entworfen und spiegelten in

ihrer Symmetrie die damalige absolutistische Baukultur wider. Die Ansiedler

fanden das Banat als nahezu menschenleere, von Wäldern durchzogene

Sumpflandschaft vor. Seuchen (darunter die Pest), Fieberkrankheiten und Hunger

begleiteten die Ankömmlinge in den ersten Jahren. Doch innerhalb von zwei bis

drei Generationen gelang die Rekultivierung des Landstrichs – ein enormer

Kraftakt, der von vielen Rückschlägen wie Kriege, Seuchen, Hunger und

zahlreichen einhergehenden Opfern begleitet war. Der Spruch „Den Ersten der Tod,

den Zweiten die Not, den Dritten das Brot“ hat sich unter den Banater Schwaben

zur Charakterisierung der Aufbauleistung überliefert. Entscheidend für das

Gelingen war die Eindämmung der Sümpfe durch die Kanalisation des mehrarmigen

Flusses Bega. Der gewonnene Ackerboden aus Schwarzerde erwies sich als äußerst

fruchtbar und begründete den relativen Wohlstand der Banater Schwaben im 19.

Jahrhundert. Der Landstrich galt als Kornkammer Österreich-Ungarns. Die Festung

Temeswar wurde zur blühenden Stadt und zum kulturellen Zentrum der Banater

Schwaben. (Quelle Wikipedia)

![]() nach oben

nach oben

Ein Klick auf die Karte öffnet eine größere Darstellung in einem neuen Fenster (dort bitte erneut auf das Bild klicken zur weiteren Vergrößerung)

Slawonien, Batschka, Schwäbische Türkei / Maria Theresienstadt, Esseg, Fünfkirchen, Kaposvar, Apatin, Vukovar, Palanka, Futak, Neusalz

Die Batschka

Die Batschka (serb. / kroat. Bačka, serb. kyrill. Бачка, ungar. Bácska,

slowak. Báčka, russinisch Бачка) ist eine Region in Mitteleuropa bzw. in

Südosteuropa. Die Batschka ist zwischen den Staaten Serbien und Ungarn

aufgeteilt, wobei der südliche und größte Teil zu Serbien gehört und sich in

drei Bezirke der autonomen Provinz Vojvodina unterteilt. Der nördliche Teil

dagegen gehört zu Ungarn und bildet den südlichen Teil des Komitats Bács-Kiskun.

Die Batschka ist größtenteils ein fruchtbares Flachland, das im Westen und im

Süden von der Donau und im Osten von der Theiß begrenzt wird.

Ab dem 19. Jahrhundert wurden die Schiffahrts-Kanäle in der Batschka errichtet,

die einerseits zur Bewässerung der fruchtbaren Ackerböden, andererseits als

Binnenschifffahrtswege zwischen Donau und Theiß dienten.

Mitte des 19. Jahrhunderts erhoben sich die Ungarn gegen die Habsburger, u. a.

wegen der Zugeständnisse, die die Habsburger den Serben auf Kosten ungarischer

Ansprüche gewährten. Diese Situation nutzten die Serben für sich aus, um im Jahr

1848 die Serbische Woiwodina zu proklamieren mit dem Verweis auf von den

Habsburgern gewährte Autonomierechte, die man sich im Kampf gegen das

mittlerweile kontinuierlich untergehende Osmanische Reich erkämpft hatte. Das

serbische De-facto-Regime konnte sich von 1848 bis 1860 behaupten. Nach der

Einigung zwischen Ungarn und dem Habsburgerhaus, dem „Ausgleich“, wurde die

Batschka Ungarn zugesprochen, jegliche Autonomie aberkannt und die Serbische

Woiwodina geteilt.

Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1918 gehörte die gesamte Region

damit zu Ungarn als Teil Österreich-Ungarns. Wegen der rigorosen

Assimilierungspolitik aufgrund der Bevölkerungsverhältnisse auf Kosten der

nicht-ungarischen Bevölkerung und des immer rapider erstarkenden Serbiens

südlich der Donau kam es öfters zu Aufständen der nicht-ungarischen Bevölkerung.

Nach der Niederlage Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg wurde der größte Teil

der Batschka Serbien zugeschlagen. Der nördliche kleinere Teil verblieb bei

Ungarn. Diese Teilung musste Ungarn mit dem Friedensvertrag von Trianon vom 4.

Juni 1920 widerwillig anerkennen.

Im nördlichen Teil wurde nach dem Ersten Weltkrieg mit der „Sozialistischen

ungarisch-serbischen Republik Batschka und Branau/Baranya“ eine kommunistische

Räterepublik ausgerufen. Nach einem erfolglosen Versuch, die Unterstützung der

Serben im südlichen Teil zu gewinnen, lösten rumänische sowie serbische Truppen

die Räterepublik auf. (Auszug aus Wikipedia)

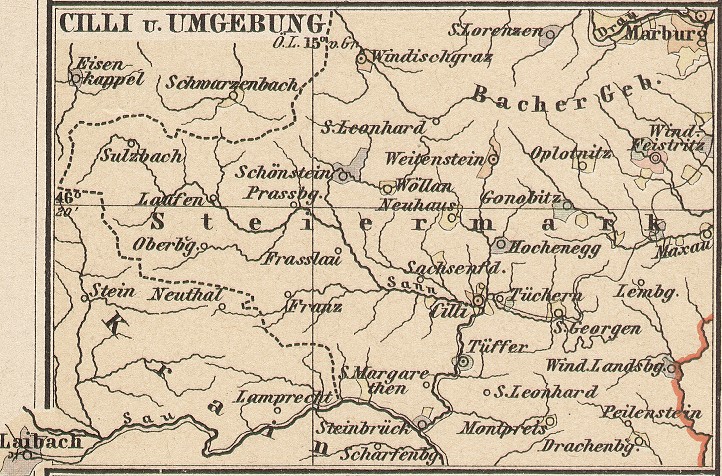

Laibach an der Sau, Eisenkappel, Cilli, Tüffer, Steinbrück, Schönstein, Weitenstein, Hochenegg, Marburg an der Drau

Cilli im Kaisertum Österreich, Herzogtum Steiermark

Am 27. April 1846 bekam Cilli durch die Eröffnung der Österreichischen Südbahn

(Wien–Triest) Anschluss ans Eisenbahnnetz.

Ende 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war Cilli ein Zentrum nationalistischer

Konflikte zwischen Deutschen und Slowenen. 1895 wurde erstmals an einer

Sekundarschule in Cilli auf Slowenisch unterrichtet. Die Volkszählung 1910 wies

66,8 % der Cillier Bevölkerung als Deutsche aus. Am 15. Mai 1907 wurde das 1906

errichtete Deutsche Haus eröffnet, in dem deutsche Vereine und Firmen ihren Sitz

hatten. Die Stadt erhielt 1902 Anschluss ans Telefonnetz und 1913 ans

Elektrizitätsnetz.

1918 kam Celje wie die gesamte überwiegend von Slowenen bewohnte Untersteiermark

zum neu gegründeten Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, seit 1929

Jugoslawien. Das Deutsche Haus wurde 1919 enteignet und erhielt den Namen

Celjski dom („Cillier Haus“).

Der Gerichtsbezirk Cilli wurde durch eine 1849 beschlossene Kundmachung der

Landes-Gerichts-Einführungs-Kommission geschaffen und umfasste ursprünglich die

24 Gemeinden Cilli, Doberna, Greis, Großpiereschitz, Guttendorf, Hochenegg,

Kostrinitz bei Montpreis, Lemberg bei Neuhaus, Neukirchen, Pletrovitsch, Rann,

Sachsenfeld, St. Martin im Rosenthale, St. Achazius, St. Georgen bei Reichenegg,

St. Lorenzen in Pröschin, St. Paul bei Pragwald, St. Peter im Sannthale, St.

Primus, St. Rosalia, Sternstein, Swetina, Tüchern und Weixeldorf. Der

Gerichtsbezirk Cilli bildete im Zuge der Trennung der politischen von der

judikativen Verwaltung ab 1868 gemeinsam mit den Gerichtsbezirken Franz,

Gonobitz, Oberburg, Sankt Marein bei Erlachstein und Tüffer den Bezirk Cilli.

Der Gerichtsbezirk wies 1910 eine Bevölkerung von 49.379 Personen auf, von denen

4.627 Deutsch (9,4 %) und 42.157 Slowenisch (85,4 %) als Umgangssprache angaben.

Durch die Grenzbestimmungen des am 10. September 1919 abgeschlossenen Vertrages

von Saint-Germain wurde der Gerichtsbezirk Cilli großteils dem Königreich

Jugoslawien zugewiesen.

Der Gerichtssprengel Cilli umfasste vor seiner Auflösung die 22 Gemeinden

Bischofdorf (Škofja vas), Cilli, Cilli Umgebung (Celje okolica), Doberna,

Großpireschitz (Velika Pirešica), Gutendorf (Gutovlje), Hochenegg (Vojnik),

Kalobje, Neukirchen (Nove cerkev), Pletrowitsch (Petrovče), Sachsenfeld (Žalec),

Sankt Georgen an der Südbahn (Sveti Jurij ob južni železnici), Sankt Georgen an

der Südbahn Umgebung (Sveti Jurij ob južni železnici okolica), Sankt Lorenzen

bei Proschin, Sankt Martin im Rosenthale (Sveti Martin v Rožni dolinini), Sankt

Paul bei Pragwald (Sveti Pavel pri Pregboldu), St. Peter im Sannthale (Sveti

Peter ob Savinji), Svetina, Trennenberg (Dramlje), Tüchern (Teharje) und

Weixeldorf (Višnjaves). (Quelle Wikipedia)

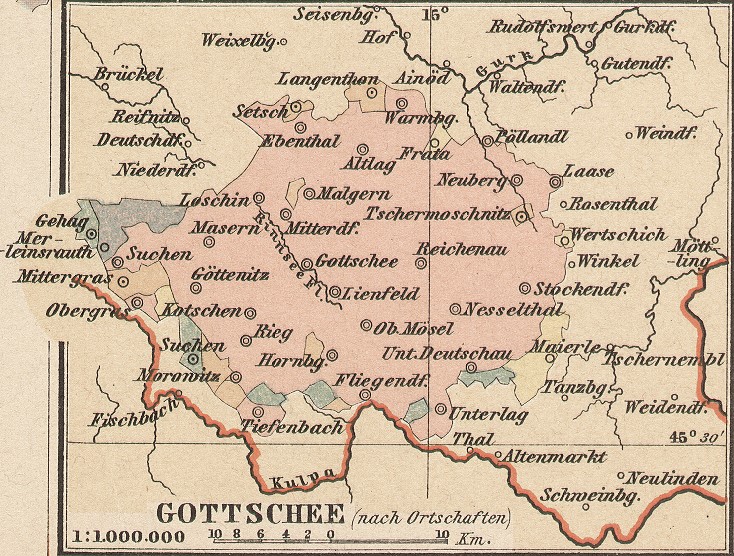

Tiefenbach, Obergras, Mittergras, Gehag, Thal, Masen, Göttenitz, Lienfeld, Malgern, Altlag, Neuberg, Laase, Stockendorf, Nesselthal, Ober Mösel, Unter Deuschau, Fliegendorf

Gottscheer

Als Gottscheer (Göttscheabar, Mehrzahl Göttscheabarə, slowenisch: Kočevarji)

wird die ehemalige deutschsprachige Bevölkerung des Gottscheer Landes (Kočevska)

im Herzogtum Krain (heute: Slowenien) bezeichnet, einer deutschen Sprachinsel,

deren Zentrum die Stadt Gottschee (Göttscheab, slowen. Kočevje) war. Das

Siedlungsgebiet umfasste eine Fläche von ungefähr 860 km² mit 177 Ortschaften.

Die Gottscheer, die teils als Bauern von der Landwirtschaft, teils als

umherziehende Krämer in sehr einfachen Verhältnissen lebten, bewahrten ihren

altertümlichen oberdeutschen Dialekt, das Gottscheerische, sechs Jahrhunderte

lang bis zu ihrer Umsiedlung unter den Nationalsozialisten 1941.

Von 1809 bis 1814 war die Gottschee unter der Herrschaft Napoleons und gehörte

als Teil von Krain zu den illyrischen Provinzen. Danach wurde die Herrschaft der

Habsburger wieder hergestellt. 1848 erfolgte die Aufhebung der Leibeigenschaft.

1872 wurde das Gymnasium in der Stadt Gottschee gegründet. 1882 erfolgte die

Gründung der Fachschule für Holzbearbeitung. 1893 erhielt die Gottschee durch

die Errichtung der Stichbahn Laibach–Gottschee Anschluss ans Eisenbahnnetz.1894

ließen die Auersperger im Hornwald ein Sägewerk errichten, das bald darauf 400

Arbeiter beschäftigte. Das Werk erhielt Anschluss an eine Schmalspurbahn, die

auch Teile des Hornwaldes mit seinen Waldungen erschloss.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zwischen 1869 und 1878, hatte die

Zahl der Gottscheer mit etwa 26.000 ihren Höhepunkt erreicht. Die Armut trieb

sehr viele zur Auswanderung in die USA. Nach 1918 kam im Königreich Jugoslawien

der politische Druck gegen die deutsche Minderheit dazu. So betrug die Zahl der

Gottscheer Deutschen 1941 nur noch 12.500.

Mit der Gründung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen 1918, des

späteren Jugoslawiens, wurden die Gottscheer zu einer ethnischen Minderheit. Die

deutschen Ortsnamen in der Gottschee wurden offiziell durch slowenische Namen

ersetzt. Durch Regierungserlass vom 16. November 1918 wurde an den bisher

deutschsprachigen Volksschulen, Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen

Slowenisch als einzige zulässige Unterrichtssprache eingeführt. Zugelassen

blieben Parallelklassen mit deutscher Unterrichtssprache, an denen jedoch keine

Kinder mit slawischem Familiennamen teilnehmen durften. Mindestens 40

zugelassene Anmeldungen waren für einen deutschsprachigen Klassenzug

erforderlich. Infolgedessen ging auch das Gymnasium in Gottschee zur

slowenischen Unterrichtssprache in allen Klassen über. Auch an sämtlichen

Volksschulen der Gottschee wurde das Slowenische die Hauptsprache.

Österreichische Beamte, Lehrer und Professoren deutscher Nationalität wurden per

Verordnung vom 16. Dezember 1918 entlassen. Die Fachschule für Holzbearbeitung

wurde geschlossen. In der Gottschee gab es 1935 nur noch 21 deutschsprachige

Klassen oder Teilklassen, wobei insgesamt 37 Schulen bestanden. (Quelle

Wikipedia)

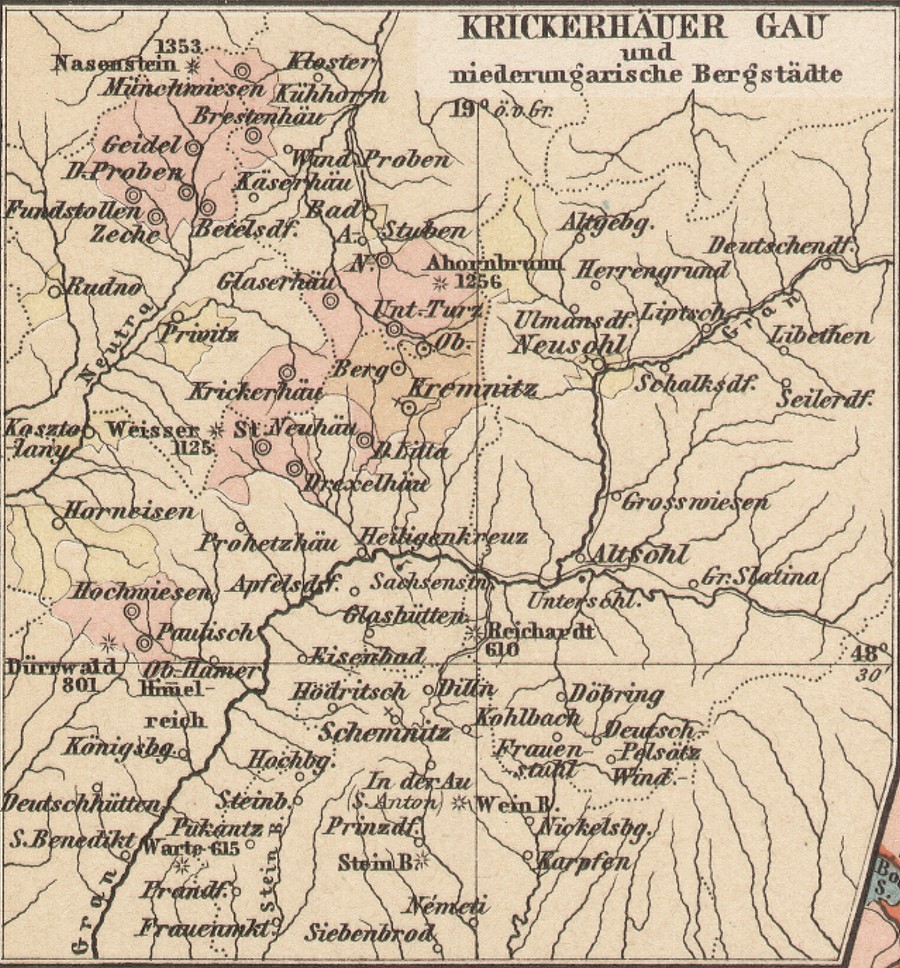

Gran, Hochmiesen, Kremnitz, Berg, Krickerhäu, Neusohl, Altsohl, Unter-Turz, Neutra, Ahornbrunn, Zeche, Betelsdorf, Fundstollen, Brestenhäu, Proben

Krickerhau

Handlová (deutsch Krickerhau, ungarisch Nyitrabánya – bis 1907 Handlova) ist eine Stadt in der Slowakei. Sie liegt am Fluss Handlovka im Oberneutraer Kessel (Hornonitrianska kotlina), vom Žiar-Gebirge und vom Vogelgebirge umgeben, 15 km von Prievidza und 20 km von Žiar nad Hronom entfernt.

Karpatendeutsche

Als Karpatendeutsche (früher auch: Mantaken) bezeichnet man deutschstämmige

Menschen auf dem Gebiet der heutigen Slowakei sowie im östlichen Karpatenbogen,

der heute territorial zur Ukraine gehörigen Karpatoukraine. Der Name

Karpatendeutsche stammte vom Historiker Raimund Friedrich Kaindl. Zunächst

wurden darunter alle Deutschen in den Kronländern Galizien und Bukowina, der

ungarischen Hälfte der k.u.k. Doppelmonarchie, Bosnien und Herzegowina sowie

Rumänien gezählt. Mit den territorialen Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg

wurde diese Definition allerdings unüblich. Seitdem bezeichnen sich nur noch die

Deutschen in der damaligen Slowakei (mit der Karpatoukraine) als

Karpatendeutsche.

Deutsche Siedler haben die Slowakei vom 12. bis zum 15. Jahrhundert, vor allem

jedoch nach dem Mongoleneinfall von 1241, besiedelt. Ihren Höhepunkt nahm die

Besiedlung im 14. Jahrhundert. Im Gebiet von Pressburg (Bratislava) gab es wohl

auch schon etwas früher Deutsche. Sie haben vor allem ältere slowakische Städte

(v. a. Pressburg), Markt- und Bergbausiedlungen besiedelt und wurden meist von

den Königen als Spezialisten (Handwerker, Bergleute) angeworben. Ungefähr bis

zum 15. Jahrhundert bestand die Führungsschicht aller slowakischen Städte fast

ausschließlich aus Deutschen. Die drei Hauptsiedlungsgebiete waren Bratislava

und Umgebung, die deutschen Sprachinseln in der Zips sowie das Hauerland. Hinzu

kamen ab dem 18. Jahrhundert in der Karpatoukraine im Tereschwa- bzw. Mokrantal

sowie bei Munkatsch noch zwei weitere kleine deutsche Sprachinseln. Zusammen

stellten die Bewohner der fünf Siedlungsgebiete aber keine homogene Gruppe dar,

oftmals hatten sie nicht einmal Kenntnis voneinander.

Die zahlenmäßig größte Gruppe der Deutschen im Habsburger Reich lebte in der

Stadt Pressburg, die bis ins 20. Jahrhundert hinein noch mehrheitlich deutsch

geprägt war. Bei der Volkszählung im Sommer 1919 waren Deutsche noch die größte

Gruppe: Ihr gehörten 36 % der Bürger an, 33 % waren Slowaken und 29 % Ungarn.

Zwar waren die Karpatendeutschen genauso wie viele Slowaken in der zweiten

Hälfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts einem starken

Magyarisierungsdruck ausgesetzt, aber in zahlreichen Orten stellten die

Deutschen immer noch die Bevölkerungsmehrheit. Nach dem Ende des ersten

Weltkrieges plädierten die meisten Karpatendeutschen für den Verbleib der

Slowakei bei Ungarn, danach für eine slowakische Autonomie innerhalb der

Tschechoslowakei. Nach 1918 veränderte sich die Situation für die

Karpatendeutschen grundlegend, denn mit der Erhebung Pressburgs zur

Landeshauptstadt und dem Zustrom an Slowaken wurden sie, trotz Wegzug vieler

Ungarn, zu einer Minderheit in der Bevölkerung. In den anderen Siedlungsgebieten

ging es ähnlich vonstatten.

Ein Klick auf die Karte öffnet eine größere Darstellung in einem neuen Fenster

Bakonywald, Schildberge, Raab, Herend, Marko, Stuhlweissenburg, Fleischhauer Strasse, Budaörs, I. Tschepel, S. Andräl, Taath, Csolnok, Schanibeck, Wereschwar, Scholmar, Taksony

Ungarndeutsche

Der Begriff Ungarndeutsche ist aus mehreren Gründen unscharf. Heute nennen

sich jene deutschsprachigen Menschen in Ungarn so, die sich zu den

Donauschwaben, einer ethnischen Minderheit in Ungarn, zählen.

„Ungarndeutsche“ nennt man allgemein die Nachfahren der einst ins Karpatenbecken

eingewanderten Deutschen. Der Begriff Ungarndeutsche kann historisch auch

Bevölkerungsgruppen außerhalb des heutigen Ungarn einschließen, da das

Königreich Ungarn mit dem Vertrag von Trianon (1920) wesentlich verkleinert

wurde, als große Gebiete Ungarns an die Nachbarstaaten fielen.

Zu beachten ist auch, dass sich in der Vergangenheit nicht alle

deutschsprachigen Volksgruppen in gleicher Weise und Intensität mit dem

ungarischen Staat identifizierten. Zumeist bezeichnet im heutigen Sprachgebrauch

der Begriff „Ungarndeutsche“ daher nur einen Teil der deutschsprachigen

Bevölkerungsgruppen im ehemaligen Königreich Ungarn.

Historisch wanderten die Deutschen in mehreren Wellen zu verschiedenen Zeiten in

das Karpatenbecken ein. Es entstanden auf dem Gebiet des damaligen Ungarn

deutsche Sprach- und Siedlungsgebiete.

Die größte Einwanderungswelle ins ungarische Tiefland erfolgte nach der

Türkenherrschaft. Zwischen 1700 und 1750 kamen deutsche Siedler aus

Süddeutschland, Österreich und Sachsen in die nach den Türkenkriegen zum Teil

menschenleeren Gebiete Pannoniens, des Banat und der Batschka und trugen

entscheidend zur wirtschaftlichen Erholung und kulturellen Eigenart dieser

Regionen bei.

Ende des 18. Jahrhunderts lebten im damaligen Vielvölkerstaat Königreich Ungarn

mehr als eine Million Deutsche, die vor allem in der Landwirtschaft tätig waren.

Es gab aber auch eine blühende deutsche Kultur mit literarischen Werken,

Zeitungen, Zeitschriften und Kalendern in den Städten. Ein großes deutsches

Theater wurde am 9. Februar 1812 in der Hauptstadt eröffnet. Vor dem Ersten

Weltkrieg lebten etwa 1,5 Millionen Donauschwaben im Königreich Ungarn, deren

Siedlungsgebiete 1919 zwischen den Staaten Ungarn, Jugoslawien und Rumänien

aufgeteilt wurde. (Quelle Wikipedia)

![]() nach oben

nach oben

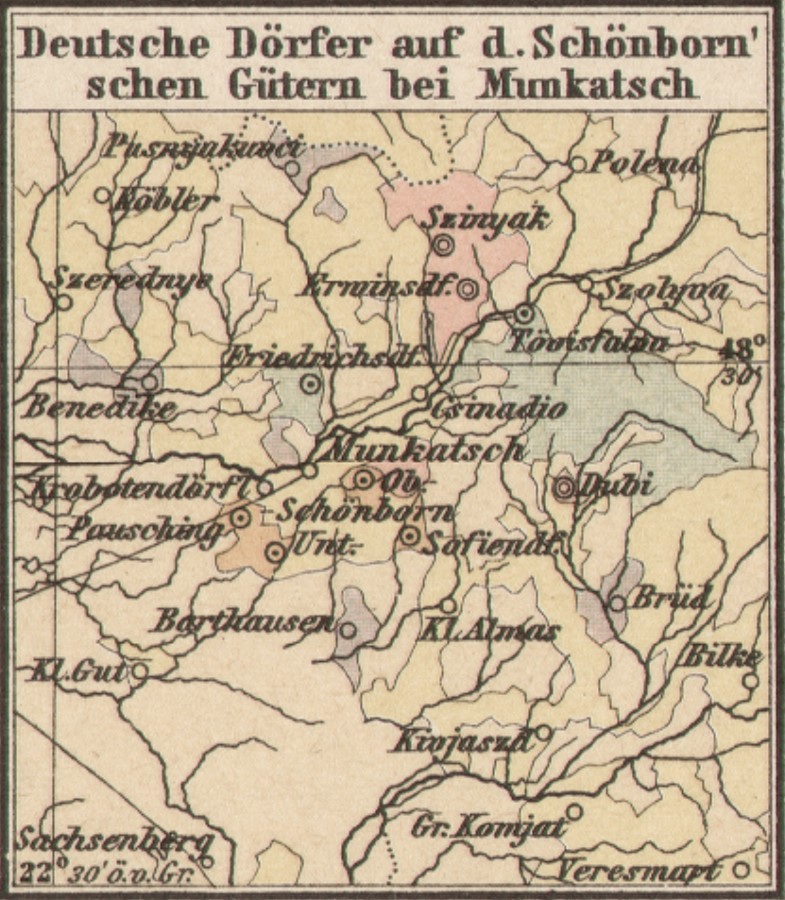

Gut Schönborn, Munkatsch, Erminsdorf, Szinyak, Fridrichsdorf, Pausching, Safiendorf, Dubi

Schönbornsche Güter in Munkatsch

Mukatschewe (ukrainisch Мукачеве) ist eine Stadt in der westukrainischen

Oblast Transkarpatien. Mukatschewe ist der Sitz des Verwaltungszentrums für den

Rajon Mukatschewe, ein Weinbaugebiet, und liegt am Fluss Latorica, 250 km

südwestlich von Lemberg. Mukatschewe liegt nahe der Grenze zu Polen (200 km),

Slowakei (90 km), Ungarn (40 km) und Rumänien (110 km). Die bekannteste

Sehenswürdigkeit der Stadt ist die Burg Palanok, die im 14. Jahrhundert auf dem

Lankova errichtet wurde. Im Rahmen des Königreichs Ungarn gehörte die Stadt zum

Komitat Bereg.

Die Burg von Munkács (heute Burg Palanok) ließ, wie die meisten Burgen in dieser

Gegend, der ungarische König Béla IV. im 13. Jahrhundert nach dem

Mongoleneinfall erbauen, um die östlichen Grenzen Ungarns zu schützen. 1445

wurde die Stadt zu einer königlichen Freistadt erklärt. Berühmtester Inhaber der

Burg war die Familie Rákóczi. Nach dem Ende des von Ferenc II. Rákóczi

angeführten ungarischen Aufstands gegen die Habsburger (1711 Frieden von

Sathmar) verloren die Rákóczis die Burg. 1726 übertrugen dann die Habsburger die

Burg samt der Stadt und Umgebung an die österreichische Familie Schönborn, die

auch viele Deutsche in Munkács ansiedelte. In dieser Zeit expandierte die Stadt

flächenmäßig und wirtschaftlich.

In der österreichisch-ungarischen Monarchie wurde die Stadt stets mit ihrem

ungarischen Namen Munkács bezeichnet. Kaiser Karl VI. gab Mukatschewe und

Tschynadijowo 1726 an den Bischof Lothar Franz von Schönborn. Ein Jahr später

fiel es an dessen Neffen Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim. Der Besitz

zählte zu den größten in Osteuropa und bestand 1731 aus 4 Städten und 200

Dörfern mit einer Gesamtfläche von 2.400 Quadratkilometern. Er blieb bis ins 20.

Jahrhundert im Besitz der Grafen von Schönborn. (Quelle Wikipedia)

![]() nach oben

nach oben

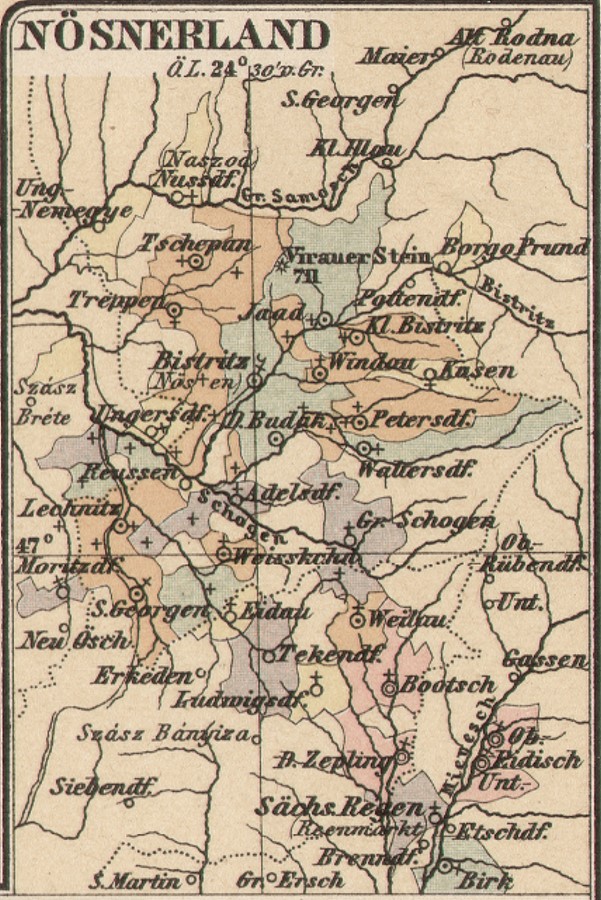

Tschepun, Treppen, Klein Bistritz, Windau, Dudak, Lechnitz, St. Georgen, Sächsisch Regen, Birk, Ober Eidisch, Petersdorf, Schagen, Gr. Samosch

Nösnerland in Nord-Siebenbürgen

Das Nösnerland (auch Nösnergau) ist eine historische Region in

Nord-Siebenbürgen angrenzend an das Reener Ländchen. Es ist der nördlichste

Ausläufer des Königsbodens, zwischen den Flüssen Bistritz und Marosch. Der

Hauptort des Gebietes war die Stadt Bistritz. Bis 1944 war das Nösnerland

mehrheitlich von Siebenbürger Sachsen bewohnt, die allerdings mit dem Abzug der

deutschen Wehrmacht evakuiert wurden und nach Österreich und Westdeutschland

flüchteten. Heute ist das Nösnerland Teil des Kreises Bistrița-Năsăud und hat

eine überwiegend rumänische Einwohnerschaft. (Quelle Wikipedia)

Historische Orte im Nösnerland sind:

Baierdorf

Billak

Bistritz

Botsch

Burghalle

Deutsch-Budak

Dürrbach

Großeidau

Groß-Schogen

Heidendorf

Jaad

Jakobsdorf (Nösnerland)

Kallesdorf

Kirieleis

Klein-Bistritz

Kuschma (Auen)

Lechnitz

Mettersdorf

Minarken

Moritzdorf

Mönchsdorf

Oberneudorf

Paßbusch

Pintak

Sankt Georgen

Schönbirk

Senndorf

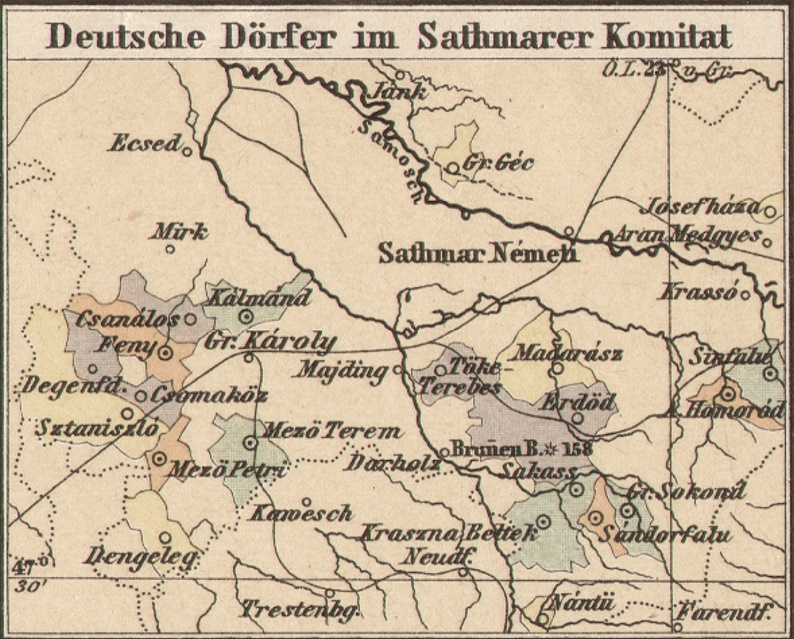

Sathmar Németi, Samosch, Gr. Károly, Mezö Petri, Kraszna Beltek, Sakass, Sandorfalu, Sinfalu, Homoród; Feny

Deutsche im Komitat Sathmar

Das Komitat Sathmar (ungarisch Szatmár vármegye; lateinisch comitatus

Szathmariensis) war eine Verwaltungseinheit (Komitat/Gespanschaft) im Königreich

Ungarn. Heute liegt der kleinere Teil (etwa 1/4 des Gebiets) im Nordosten

Ungarns, der größere Teil (etwa 3/4 des Gebiets) im Nordwesten Rumäniens (im

heutigen Kreis Satu Mare). Ein kleiner Teil um den Ort Welyka Palad (damals

ungarisch Nagypalád) gehört heute zur Ukraine (in der Oblast Transkarpatien).

Das Komitat grenzte im Norden an das Komitat Bereg, im Nordosten an das Komitat

Ugocsa, im Osten an das Komitat Máramaros, im Südosten an das Komitat

Szolnok-Doboka, im Süden an das Komitat Szilágy und im Westen an das Komitat

Szabolcs.

Es lag südlich der Theiß und wurde vom Samosch (heute rumänisch Someș)

durchflossen. 1910 hatte es 396.600 Einwohner auf einer Fläche von 6.287 km².

Das Komitat war bis 1918 Teil des Königreichs Ungarn und wurde dann zwischen

Ungarn und Rumänien (in den Kreis Satu Mare eingegliedert) aufgeteilt. 1921 kam

ein kleiner Teil um Welyka Palad durch einen Gebietstausch zur neu entstandenen

Tschechoslowakei (als Teil der Karpatenukraine). Der bei Ungarn verbliebene Teil

wurde mit den benachbarten Rumpfkomitaten zum Komitat Szatmár-Ugocsa-Bereg

vereinigt. Aus diesem ging 1950 das Komitat Szabolcs-Szatmár hervor, das 1990 in

Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg umbenannt wurde. (Quelle Wikipedia)

Ein Klick auf die Karte öffnet eine größere Darstellung in einem neuen Fenster

Unterwald, Mieresch, Broos, Strassburg (Egidstadt), Donersmarkt, Hermannstadt, Klein Schelken, Kochel, Burzenländer Gebirge, Kronstadt, Burzenland, Petersberg, Honigberg, Schuler Gebirge, Geisterwald, Alt, Köngsboden, Weisskirch, Waldhütten, Leschkirch, Reussdorf

Siebenbürger Sachsen

Die Siebenbürger Sachsen sind eine deutschsprachige Minderheit im heutigen

Rumänien. Sie stammt aus dem Landesteil Siebenbürgen und ist die älteste noch

existierende deutsche Siedlergruppe in Osteuropa. Ihr Siedlungsgebiet hatte nie

Anschluss an reichsdeutsches Territorium, sondern gehörte zum Königreich Ungarn,

zum Fürstentum Siebenbürgen und zur Habsburgermonarchie.

Während 1930 etwa 300.000 Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen lebten, waren es

im Jahr 2007 noch knapp 15.000. Die Mehrheit der Bevölkerung wanderte seit den

1970er Jahren und in einem großen Schub ab 1990 in die Bundesrepublik

Deutschland aus. Organisierte Gemeinschaften Siebenbürger Sachsen leben in

nennenswerter Anzahl auch in Österreich sowie in Übersee in Kanada und den USA.

Die Siebenbürger Sachsen siedelten in drei nicht zusammenhängenden Gebieten des

mittelalterlichen Fürstentums Siebenbürgen: Altland, Nösnergau und Burzenland.

Untergliedert wurden diese in noch kleinteiligere Verwaltungseinheiten, die bis

weit ins 19. Jahrhundert hinein Bestand hatten.

Daneben gab es noch weitere inoffizielle sächsische Regionsbezeichnungen, die

aber nicht zwingend mit den Verwaltungseinheiten übereinstimmten, z. B.

Weinland, Repser Ländchen, Unterwald, Reener Ländchen, Krautwinkel, Harbachtal

usw.

Die alten Gebietskörperschaften orientierten sich an der ethnischen und

rechtlichen Zugehörigkeit der sächsischen Bewohner und bildeten zusammen den

Königsboden. Allerdings entspricht dieser nicht den heutigen Grenzen der Kreise

Hunedoara, Alba, Hermannstadt, Kronstadt, Mureș und Bistritz, die alle Teile des

Königbodens enthalten.

Ende des 17. Jahrhunderts gelangte Siebenbürgen unter habsburgische Herrschaft

und wurde Kronland (Österreich).

Etwa ein Jahrhundert später, Ende des 18. Jh. erklärte Kaiser Joseph II. im Zuge

seiner „Revolution von oben“ alle im Goldenen Freibrief fixierten Rechte für

null und nichtig. Die ständische Verfassung der Nationsuniversität und die

jahrhundertealte Autonomie des Königsbodens wurden aufgehoben. Kurz vor seinem

Tod machte er die Reformen allerdings wieder rückgängig.

1848 griff die Wiener Märzrevolution auf Siebenbürgen über. Die ungarischen

Aufständischen besetzten Siebenbürgen und versuchten erneut, die Autonomie der

Sachsen abzuschaffen. Mit russischer Hilfe gelang es Österreich 1849, die

ungarischen Revolutionäre zu schlagen und Siebenbürgen zurückzuerobern. Die

alten Rechte wurden kurzzeitig wieder hergestellt.

Durch den Österreichisch-Ungarischen Ausgleich fiel Siebenbürgen 1867 Ungarn zu,

worauf die Nationsuniversität, als Selbstverwaltungsorgan, endgültig aufgehoben

wurde. Der ungarische Staat traf im Folgenden zahlreiche Maßnahmen zur

Magyarisierung der verschiedenen Minderheiten im Staatsgebiet. (Quelle

Wikipedia)

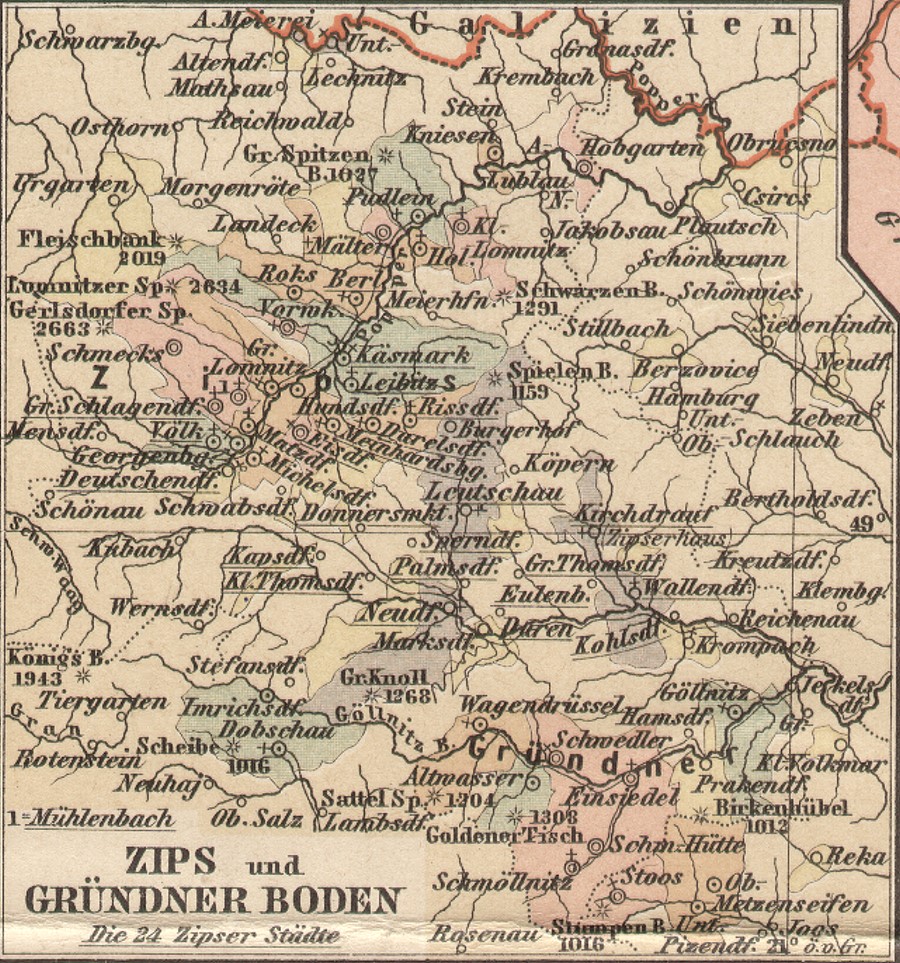

Groß Schlagendorf, Deutschendorf, Kapsdorf, Thomsdorf, Neudorf, Mühlenbach, Göllnitz, Kohlsdorf, Eulenburg, Leutschau, Donnersmarkt, Meinhardsburg, Durelsdorf, Rissdorf; Leibitz, Käsmark, Berl, Mälter, Pudlein, Hobgarten, Eisdorf

Zipser Deutsche

Die Zips (slowakisch: Spiš; ungarisch: Szepes; polnisch: Spisz; lateinisch:

Scepusium) ist eine Landschaft in der nordöstlichen Slowakei. Von ihr leitet

sich der Name des ehemaligen ungarischen Komitats Zips ab.

Das Gebiet liegt in der nordöstlichen Slowakei auf der Fläche der Hohen Tatra

und im Gebiet östlich davon. Die südliche Grenze bilden die Niedere Tatra und

das Slowakische Erzgebirge (slowakisch Slovenské rudohorie), im Westen grenzt

die Zips an die traditionell als Liptau (slowakisch Liptov) bekannte Landschaft.

Die Zips ist größtenteils um die Flüsse Poprad (deutsch = Popper) und Hernad

(slowakisch Hornád) (nur bis Jaklovce) gelegen. Ein kleiner Teil des Gebietes

liegt seit 1918 in Polen. Die meisten Zipser Städte haben ihren Ursprung in

deutschen Siedlungen (in der Unterzips vor allem Bergbausiedlungen), für die ab

dem 12. Jahrhundert, insbesondere nach dem Mongoleneinfall 1242, deutsche

Spezialisten und Bergleute aus Schlesien, Sachsen und Thüringen von den

Ungarnkönigen ins Land geholt wurden.

Die Bewohner der Zips schufen im 13. Jahrhundert eine eigene geistliche

Organisation, die Bruderschaft der 24 königlichen Pfarrer, und parallel dazu die

politische Organisation Bund der 24 Zipser Städte, an deren Spitze der Zipser

Graf stand, der von den Richtern der Städte gewählt wurde. Der Bund erhielt eine

Selbstverwaltung, die etwa derjenigen der königlichen Freistädte entsprach. Seit

1370 haben die 24 Städte des Bundes sowie 20 weitere Zipser Siedlungen ein

einheitliches Zipser Recht (Zipser Willkür) angewandt.

Der Bund der 24 Zipser Städte wurde 1412 aufgelöst, als König Sigismund von

Luxemburg aus finanziellen Gründen (Kreditaufnahme für den Krieg gegen Venedig)

13 dieser Städte sowie das Gebiet um die Burg Stará Ľubovňa (dt. Altlublau,

poln. Lubowla) an Polen verpfändete, das in ihre Selbstverwaltung allerdings

nicht eingriff. Nominell gehörten die verpfändeten Gebiete weiterhin zum

Königreich Ungarn und es wurde nur ihre wirtschaftliche Nutzung und Verwaltung,

vor allem die Steuereinnahmen, verpfändet. Die verpfändeten Städte bildeten 1412

den Bund der 13 Zipser Städte und verzeichneten aufgrund ihrer Mittlerrolle (an

Polen verpfändete deutsche Städte in Ungarn mit slowakischen Untertanen) einen

wirtschaftlichen Aufschwung. Die restlichen 11 Städte, die 1412 den Bund der 11

Zipser Städte bildeten, konnten hingegen die traditionell privilegierte Stellung

der Städte in der Zips nicht halten und gerieten bereits 1465 in die

Abhängigkeit der Zipser Burg. Sie sind in der Folge auf das Niveau

bedeutungsloser Dörfer herabgesunken und haben großteils auch ihren deutschen

Charakter verloren.

Die Verpfändung der Zipser Städte sollte, wie damals üblich, nicht lange dauern,

es vergingen aber 360 Jahre, bis die Städte 1769 zurück an das von Haus

Österreich dominierte Königreich Ungarn kamen, ohne dabei die Pfandsumme

einzulösen. Die zurückgewonnenen Gebiete wurden ab 1778 formal als die Provinz

der 16 Zipser Städte organisiert. Die Selbstverwaltung der Zipser Städte wurde

erst 1876 aufgehoben, sie kamen zum Komitat Zips hinzu.

![]()

Inhaber Elke Rehder

Blumenstr. 19

22885 Barsbüttel

USt-IdNr. DE172804871

Telefon +49 (0) 40 710 88 11 oder E-Mail:

![]() zurück zum Antiquariat Liste Varia

zurück zum Antiquariat Liste Varia

|

|