Erzählungen von Franz Kafka - Künstlerbuch von Elke Rehder

Die Erzählungen "Die Brücke", "Gemeinschaft", "Der Kreisel", "Kleine Fabel", "Der Geier" und "Der Steuermann" mit 6 Farbholzschnitten von Elke Rehder. Broschur in dunkelgrauem Bugra-Bütten mit zusätzlichem Titelholzschnitt. 6 Zwischentitelblätter mit Original-Pinselzeichnungen. 24 Seiten, Format: 20 x 27 cm. 2002. Auflage: 80 nummerierte u. signierte Exemplare.

ARTIKEL-NR. P33 Preis 300,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.

Infos in englischer Sprache finden Sie in der PDF-Datei Franz Kafka Stories

Franz Kafka Erzählungen - Einband mit Holzschnitt

"KAFKA"

Wir sind fünf Freunde, wir sind einmal hintereinander aus einem Haus gekommen, zuerst kam der eine und stellte sich neben das Tor, dann kam oder vielmehr glitt so leicht, wie ein Quecksilberkügelchen gleitet, der zweite aus dem Tor und stellte sich unweit vom ersten auf, dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte. Schließlich standen wir alle in einer Reihe. Die Leute wurden auf uns aufmerksam, zeigten auf uns und sagten: »Die fünf sind jetzt aus diesem Haus gekommen.« Seitdem leben wir zusammen, es wäre ein friedliches Leben, wenn sich nicht immerfort ein sechster einmischen würde. Er tut uns nichts, aber er ist uns lästig, das ist genug getan; warum drängt er sich ein, wo man ihn nicht haben will. Wir kennen ihn nicht und wollen ihn nicht bei uns aufnehmen. Wir fünf haben zwar früher einander auch nicht gekannt, und wenn man will, kennen wir einander auch jetzt nicht, aber was bei uns fünf möglich ist und geduldet wird, ist bei jenem sechsten nicht möglich und wird nicht geduldet. Außerdem sind wir fünf und wir wollen nicht sechs sein. Und was soll überhaupt dieses fortwährende Beisammensein für einen Sinn haben, auch bei uns fünf hat es keinen Sinn, aber nun sind wir schon beisammen und bleiben es, aber eine neue Vereinigung wollen wir nicht, eben auf Grund unserer Erfahrungen. Wie soll man aber das alles dem sechsten beibringen, lange Erklärungen würden schon fast eine Aufnahme in unsern Kreis bedeuten, wir erklären lieber nichts und nehmen ihn nicht auf. Mag er noch so sehr die Lippen aufwerfen, wir stoßen ihn mit dem Ellbogen weg, aber mögen wir ihn noch so sehr wegstoßen, er kommt wieder.

"Gemeinschaft" ist ein kleines parabelartiges Prosastück von Franz Kafka. Im Herbst 1920 löste sich Kafka von seiner Geliebten Milena Jesenska. Es entstanden in einem produktiven Schub eine Reihe kurzer Prosastücke. Dies sind Der Steuermann, Nachts, Gemeinschaft, Die Abweisung, Zur Frage der Gesetze, Die Truppenaushebung, Die Prüfung, Poseidon, Der Kreisel, Kleine Fabel und Der Geier. Kafka hat diese kleinen Werke nicht selbst veröffentlicht. Die Titel stammen weitgehend von Max Brod.

Kafka starb 1924 im niederösterreichischen Sanatorium

Kierling und hatte letztwillig verfügt, alle seine literarischen

Aufzeichnungen zu vernichten, und Max Brod als Nachlassverwalter

eingesetzt. Brod setzte sich über dessen letzten Willen hinweg, da er

glaubte, die angeordnete Vernichtung von Franz Kafkas Manuskripten

kulturell nicht verantworten zu können und diese weiter veröffentlichen

wollte. Dies führt bis heute zu Auseindersetzungen um das berühmte und

lukrative Erbe. Max Brod soll sich verpflichtet gefühlt haben, die

literarische Welt auf Leben und Denken Kafkas aufmerksam zu machen, den

er als den „größten Dichter unserer Zeit“, nämlich des 20. Jahrhunderts,

rühmte.

Bereits 1925 begann Max Brod mit der Veröffentlichung der Romanfragmente

Kafkas. In den Dreißigerjahren folgten eine sechsbändige Werkausgabe und

eine Biografie Kafkas. In zahlreichen Veröffentlichungen wehrte sich

Brod gegen eine von ihm als einseitig angesehene Interpretation der

Werke Kafkas, die zu der Kennzeichnung kafkaesk für bestimmte

Sachverhalte geführt hat. (Quelle: Wikipedia)

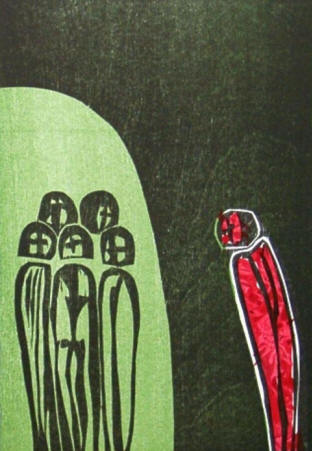

Franz Kafka Gemeinschaft - Holzschnitt von Elke Rehder

Gemeinschaft - gemalter Zwischentitel von Elke Rehder

Kleine Fabel (A Little Fable)

»Ach«, sagte die Maus, »die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, daß ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, daß ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, daß ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.« – »Du mußt nur die Laufrichtung ändern«, sagte die Katze und fraß sie.

Kleine Fabel ist eine kurze fabelartige Geschichte über

eine verzweifelte Maus von Franz Kafka, die 1920 entstand. Sie wurde

postum von Max Brod herausgegeben, der ihr auch den Titel gab.

Die Maus ist ein wirklich bedauernswertes, unfreies, verängstigtes

Geschöpf. Fast nie ist die Welt so, wie sie sie haben möchte. Zwischen

zu weit und immer enger werdend gibt es nur ein schmales Zustandsfenster

der Behaglichkeit für sie, bezeichnenderweise der Anblick der in der

Ferne auftauchenden begrenzenden Mauern.

Sie läuft wie hypnotisiert der Falle entgegen, als gäbe es keinen

anderen Weg. Der Rat der Katze, doch die Richtung zu ändern, könnte an

sich der Rat eines Freundes sein, der einen Ausweg aus festgefahrenem

Denken zeigen möchte. Nur zu diesem Zeitpunkt und von der Katze

vorgebracht ist er zynisch und sinnlos. Man spricht daher von einer

„kafkaesken Situation“. Denn nicht die Falle ist die Gefahr, sondern die

sich unbemerkt heranschleichende Katze selbst. Die Falle stand einfach

nur da; hätte die Maus nicht die Entscheidungsmöglichkeit gehabt, ihr

nicht nahe zu kommen? Aber die Frage ist ohnehin müßig. Das Näherkommen

der Katze als die eigentliche Todesgefahr hat die Maus (und der Leser)

gar nicht bemerkt, also hatte sie auch keine Gelegenheit, sich davor zu

fürchten. Ansonsten ist die Maus ganz eingesponnen in ihre Ängste und

Zwänge. Ist es da nicht fast eine Erlösung, wenn die Katze diese

Existenz beendet?

Der Weg zwischen den enger werdenden Mauern auf die Falle zu könnte auch

allgemein den Lebensweg mit dem zwangsläufigen Ende durch den Tod

darstellen. Hier werden in wenigen Worten Etappen des menschlichen

Lebens signalisiert. Die schwierige Findung in der Jugend. Die

beengenden Pflichten des Erwachsenen. Da scheint der Spruch der Katze

fast wie eine Verlockung des vielfältig in seinem Normalleben

festgefahrenen Menschen in einen Aufbruch in Richtung einer

grundsätzlich neuen Situation, die allerdings in die Vernichtung führt.

Die Sorge wegen der Falle stellte die allgemeine Existenzsorge

einschließlich der Angst vor dem Tod dar. Sie gehen aber durch ein ganz

unerwartetes vorzeitiges Sterben völlig ins Leere. Die Maus befindet

sich aussichtslos zwischen verschiedenen Varianten des Todes, und zwar

nicht nur durch äußere Gefahr, sondern durch die eigene innere

Befindlichkeit.

Denkbar ist es aber auch, die Provokation der Fabel zu unterlaufen,

ihrer Aussage auszuweichen. Vielleicht geht es nicht um den Menschen an

sich, sondern eben um die „graue Maus“, die diesen Zwängen unterliegt,

was aber nicht zwangsläufig gelten muss. So könnte die kleine Fabel ja

auch eine Aufforderung sein, frühzeitig souverän das Leben anzugehen und

eben nicht zwangsläufig zwischen Mauern in die Falle zu laufen.

Wie in vielen Kafka-Erzählungen ist die Fehleinschätzung der Realität

und das Scheitern das Thema. Im Gegensatz zu diesen anderen Erzählungen

wie z.B. Der Bau, Forschungen eines Hundes, Der Dorfschullehrer, in

denen abschließend ein gewisser unbefriedigender Schwebezustand bleibt,

führt die vorliegende Geschichte abrupt in ein tödliches Ende. Und die

Furcht der Maus bekommt so – allerdings ohne kausalen Zusammenhang – im

Nachhinein ihre volle Berechtigung.

Quelle: Wikipedia Stand 02.2014

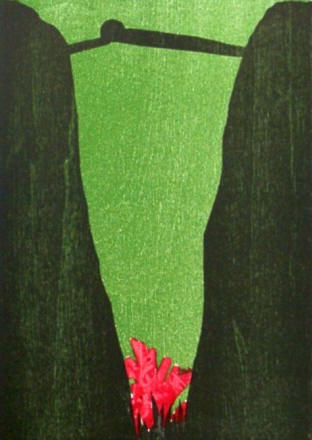

Franz Kafka Kleine Fabel - Holzschnitt von Elke Rehder

Kleine Fabel - gemalter Zwischentitel von Elke Rehder

Die Brücke (The Bridge)

Ich war steif und kalt, ich war eine Brücke, über einem Abgrund lag ich.

Diesseits waren die Fußspitzen, jenseits die Hände eingebohrt, in

bröckelndem Lehm habe ich mich festgebissen. Die Schöße meines Rockes

wehten zu meinen Seiten. In der Tiefe lärmte der eisige Forellenbach.

Kein Tourist verirrte sich zu dieser unwegsamen Höhe, die Brücke war in

den Karten noch nicht eingezeichnet. - So lag ich und wartete; ich mußte

warten. Ohne einzustürzen kann keine einmal errichtete Brücke aufhören,

Brücke zu sein.

Einmal gegen Abend war es - war es der erste, war es der tausendste, ich

weiß nicht, - meine Gedanken gingen immer in einem Wirrwarr und immer in

der Runde. Gegen Abend im Sommer, dunkler rauschte der Bach, da hörte

ich einen Mannesschritt! Zu mir, zu mir. - Strecke dich, Brücke, setze

dich in Stand, geländerloser Balken, halte den dir Anvertrauten. Die

Unsicherheit seines Schrittes gleiche unmerklich aus, schwankt er aber,

dann gib dich zu erkennen und wie ein Berggott schleudere ihn ins Land.

Er kam, mit der Eisenspitze seines Stockes beklopfte er mich, dann hob

er mit ihr meine Rockschöße und ordnete sie auf mir. In mein buschiges

Haar fuhr er mit der Spitze und ließ sie, wahrscheinlich wild

umherblickend, lange drin liegen. Dann aber - gerade träumte ich ihm

nach über Berg und Tal - sprang er mit beiden Füßen mir mitten auf den

Leib. Ich erschauerte in wildem Schmerz, gänzlich unwissend. Wer war es?

Ein Kind? Ein Traum? Ein Wegelagerer? Ein Selbstmörder? Ein Versucher?

Ein Vernichter? Und ich drehte mich um, ihn zu sehen. - Brücke dreht

sich um! Ich war noch nicht umgedreht, da stürzte ich schon, ich

stürzte, und schon war ich zerrissen und aufgespießt von den

zugespitzten Kieseln, die mich immer so friedlich aus dem rasenden

Wasser angestarrt hatten.

Die Brücke ist ein Prosastück von Franz Kafka, das

1916/1917 entstand und postum von Max Brod veröffentlicht wurde. Es war

einer der ersten Texte, die in der Prager Alchimistengasse entstanden,

unabhängig von Kafkas Elternhaus. Zu dieser Zeit war der Künstler mit

Felice Bauer aus Berlin zum zweiten Mal verlobt.

Es war eine Brücke über einen Abgrund in einer einsamen Höhe. Diese

Brücke wartet auf den ersten Menschen, der sie betreten würde. Sie sieht

ihm mit Hinwendung, ja Fürsorge, entgegen. Dieser Mensch kommt nun

tatsächlich, springt mit beiden Beinen auf die Brücke und fügt ihr dabei

„wilde Schmerzen“ zu. Die Brücke will sich umdrehen, um diesen Menschen

genauer anzusehen. Dabei stürzt sie ab und landet „zerrissen und

aufgespießt“ im Bach in der Tiefe.

Ein Ich-Erzähler schildert den Ablauf in der Vergangenheitsform, ohne

Erläuterung oder eigenes Erstaunen über den Auftritt einer menschlichen

Brücke, einem Mischwesen also zwischen Bauwerk und Mensch. Die

Ausdrucksweise ist – entgegen dem sonst meist unberührt-sachlichen

Duktus Kafkas – hier eher emotional, fast pathetisch.

Die Brücke beschreibt sich selbst mit menschlichen Bestandteilen –

„Fußspitzen, Hände, Schöße des Rockes, Haar“. Auch die Sicht auf die

Umwelt ist menschlich. Dem Wesen, das die Brücke als erstes betreten

wird, ist sie vorab zugetan, will es schützen und bewahren; obwohl ihr

die Aufgabe, nämlich Brücke zu sein, schwerfällt. Die Begriffe „steif

und kalt, musste warten, Gedanken gingen in einem Wirrwarr“ bringen das

zum Ausdruck. Die Anteilnahme am Wanderer wird schlecht belohnt. Der

springt brutal auf die Brücke; warum sollte er auch nicht, er weiß

nichts von deren menschlichen Fühlen.

Die Brücke aber fragt sich nach dem Wesen des Wanderers. Zwischen „Kind“

und „Vernichter“ sind mehrere Varianten denkbar. Um hier eine Antwort zu

bekommen, dreht sich die Brücke um. Sie kommentiert das selbst wie

erstaunt: „Brücke dreht sich um!“ Sie stürzt hinab, aber die Zerstörung

geschieht nicht durch den Wanderer, sondern durch ihre nicht

„brückengemäße“ Erkenntnissuche.

Was mit dem Wanderer geschieht, erfährt man nicht, er dürfte wohl mit

der zersprungenen Brücke in den Abgrund fallen. Die Brücke hat mit ihrem

Umdrehen keine Erkenntnis über den Wanderer gewonnen, sondern den

eigenen Tod gefunden.

Der letzte Satz lässt schaudern. Die Brücke wird „aufgespießt von den

zugespitzten Kieseln, die mich so friedlich immer angestarrt hatten aus

dem rasenden Wasser“. In den Zeiten des langen, bedrückenden Wartens

hatte also die Brücke im Anblick der Kiesel im Bach einen gewissen

Frieden gefunden und gerade von ihnen wird sie zerstört.

Das vorliegende Prosastück ist in der Literatur relativ

wenig behandelt und interpretiert worden. Es sind hier Bezüge zu anderen

Kafka–Erzählungen erkennbar, in denen ganz selbstverständlich Mischwesen

auftreten – dort allerdings zwischen Mensch und Tier.

Zieht man Rückschlüsse aus der Geschichte auf ihren Schöpfer, ist klar,

dass er unglücklich gewesen sein muss. Er fühlt sich eingespannt in eine

ungeliebte Situation. Er versucht seiner Pflicht gerecht zu werden, ja

die Pflicht zur Neigung werden zu lassen. Er fühlt sich von Menschen

oder Dingen, denen er sich positiv zuzuwenden versucht, vernichtet. Dass

hier die bekannten Bedrängnisse in Kafkas Leben – seine Arbeit als

Jurist, sein Verhältnis zum Vater oder zur Verlobten – der Hintergrund

sind, ist sehr wahrscheinlich.

Quelle: Wikipedia Stand 02.2014

Franz Kafka Die Brücke - Holzschnitt von Elke Rehder

Die Brücke - gemalter Zwischentitel von Elke Rehder

Der Kreisel (The Top)

Ein Philosoph trieb sich immer dort herum, wo Kinder spielten. Und sah er einen Jungen, der einen Kreisel hatte, so lauerte er schon. Kaum war der Kreisel in Drehung, verfolgte ihn der Philosoph, um ihn zu fangen. Dass die Kinder lärmten und ihn von ihrem Spielzeug abzuhalten suchten, kümmerte ihn nicht, hatte er den Kreisel, solange er sich noch drehte, gefangen, war er glücklich, aber nur einen Augenblick, dann warf er ihn zu Boden und ging fort. Er glaubte nämlich, die Erkenntnis jeder Kleinigkeit, also zum Beispiel auch eines sich drehenden Kreisels genüge zur Erkenntnis des Allgemeinen. Darum beschäftigte er sich nicht mit den großen Problemen, das schien ihm unökonomisch, war die kleinste Kleinigkeit wirklich erkannt, dann war alles erkannt, deshalb beschäftigte er sich nur mit dem sich drehenden Kreisel. Und immer, wenn die Vorbereitungen zum Drehen des Kreisels gemacht wurden, hatte er Hoffnung, nun werde es gelingen, und drehte sich der Kreisel, wurde ihm im atemlosen Laufen nach ihm die Hoffnung zur Gewissheit, hielt er aber dann das dumme Holzstück in der Hand, wurde ihm übel und das Geschrei der Kinder, das er bisher nicht gehört hatte und das ihm jetzt plötzlich in die Ohren fuhr, jagte ihn fort, er taumelte wie ein Kreisel unter einer ungeschickten Peitsche.

Der Kreisel ist eine 1920 entstandene, kurze

parabelartige Geschichte über einen unermüdlichen Philosophen von Franz

Kafka. Max Brod hat sie postum betitelt und herausgegeben.

Eine Geschichte ist es eigentlich nicht, was hier erzählt wird:

Geschichten entwerfen einen einzelnen „Fall“, hier wird berichtet, was

„immer“ geschieht – und das gleich zweimal hintereinander, wenn man von

dem etwas gleich langen Mittelstück (von „Er glaubte nämlich“ bis „dem

sich drehenden Kreisel“) absieht. Diese Anlage des Textes erinnert an

Auf der Galerie, wo ebenfalls zweimal derselbe Vorgang aus

unterschiedlicher Sichtweise geschildert wird, ohne dass diesem der

Status des Faktischen zukäme. Hier wie dort stellt sich die Einheit des

Textes nicht über eine erzählte Handlung her, sondern im

Aufeinanderprallen der beiden gegensätzlichen Beschreibungen.

Das Programm des Philosophen ist, vom Standpunkt der klassischen Physik

aus betrachtet, deswegen zum Scheitern verurteilt, weil ihn gerade die

„Ökonomie“ seiner Herangehensweise übersehen lässt, dass er, indem er in

das Spiel der Kinder eingreift, selbst Teil des Systems wird, das er

begreifen will. Es geht ihm wie den Physikern, denen es nach Werner

Heisenbergs (1901-1976) Unbestimmtheitstheorem von 1927 (der so

genannten „Unschärferelation“) nicht gelingen kann, gleichzeitig Impuls

(„Drehung“) und stationären Zustand („dummes Holzstück“) von kleinsten

Teilchen wie Atomen oder Elektronen zu bestimmen, weil der Messvorgang

(das „Fangen“ des Kreisels) die Einheit aus beidem zerstört.

Diese äußere Problematik spiegelt jedoch einen verdrängten inneren

Konflikt. Nicht ohne Grund nämlich scheint sich der Philosoph

ausgerechnet ein „Spielzeug“ für seine Forschung auserkoren zu haben. So

„lauert“ er zwar den Kindern im Hinblick auf ein mögliches Kreiselspiel

auf, verliert sie dann aber völlig aus Augen und Ohren, bis sie dann,

nach dem Fehlschlagen des Experiments, plötzlich überpräsent sind und zu

der Peitsche werden, die den Philosophen selbst zu einem Kreisel werden

lässt – einem Kreisel, allerdings, der nicht präzise rotiert, sondern

„taumelt“. Die Ausblendung der Kinder aus seinem Wahrnehmungsbereich

katapultiert diesen Weisen in einen Zwischenzustand, wo weder die Rede

vom „Spielzeug“ noch die vom „dummen Holzstück“ gilt. Die „großen

Probleme“ wären hier tatsächlich gelöst, aber die Lösung ist das

Problem.

Quelle: Wikipedia Stand 02.2014

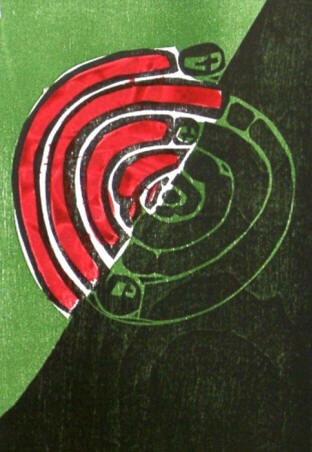

Franz Kafka Der Kreisel - Holzschnitt von Elke Rehder

Der Kreisel - gemalter Zwischentitel von Elke Rehder

Der Steuermann (The Helmsman)

»Bin ich nicht Steuermann?« rief ich. »du?« fragte ein dunkler hoch gewachsener Mann und strich sich mit der Hand über die Augen, als verscheuche er einen Traum. Ich war am Steuer gestanden in der dunklen Nacht, die schwachbrennende Laterne über meinem Kopf, und nun war dieser Mann gekommen und wollte mich beiseiteschieben. Und da ich nicht wich, setzte er mir den Fuß auf die Brust und trat mich langsam nieder, während ich noch immer an den Stäben des Steuerrades hing und beim Niederfallen es ganz herumriss. Da aber fasste es der Mann, brachte es in Ordnung, mich aber stieß er weg. Doch ich besann mich bald, lief zu der Luke, die in den Mannschaftsraum führte und rief: »Mannschaft! Kameraden! Kommt schnell! Ein Fremder hat mich vom Steuer vertrieben!« Langsam kamen sie, stiegen auf aus der Schiffstreppe, schwankende müde mächtige Gestalten. »Bin ich der Steuermann?« fragte ich. Sie nickten, aber Blicke hatten sie nur für den Fremden, im Halbkreis standen sie um ihn herum und, als er befehlend sagte: »Stört mich nicht«, sammelten sie sich, nickten mir zu und zogen wieder die Schiffstreppe hinab. Was ist das für Volk! Denken sie auch oder schlurfen sie nur sinnlos über die Erde?

Der Steuermann ist ein kleines Prosastück von Franz Kafka aus dem

Jahr 1920, in der ein Ich-Erzähler als Steuermann eines Schiffes von

einem Eindringling gewaltsam verdrängt wird, ohne dass die Mannschaft

des Schiffs ihm bei der Wiedererlangung seiner alten Position hilft.

Der Erzähler fragt zu Beginn der Geschichte, ob er nicht Steuermann sei.

Er hat zuvor in dunkler Nacht am Steuerrad gestanden, als ein „Fremder“

plötzlich aufgetaucht ist. Dieser drängt den Erzähler zur Seite, der im

Fallen das Steuerrad herumreißt, aber der andere korrigiert dieses

Fehlsteuern und übernimmt das Steuer. Der Erzähler ruft nach der

Mannschaft im Schiffsrumpf. Sie kommt herauf, hilft ihm aber nicht, ist

vielmehr fasziniert von dem Eindringling und zieht sich wieder in das

Innere des Schiffs zurück.

Man kann dieses Prosastück als Gleichnis über einen politischen Führer

sehen, dem seine Anhängerschaft unter dem Einfluss eines neuen

charismatischeren Konkurrenten entgleitet und der sich über den

Opportunismus des Volkes ärgert, das sich für Fragen der Legitimität

nicht zu interessieren scheint und das, obwohl durchaus „mächtig“, einen

Gewaltanwender gewähren lässt.

Die Sitte, den Staat mit einem Schiff zu vergleichen, ist sehr alt. Bei

der Rede vom Staat als Schiff und den Regierenden als „Steuermännern“

handelt es sich um einen Topos, der sich in Begriffen wie „Gouverneur“

(wörtlich: „Steuermann“) verfestigt hat. Sieht man im Schiff „das

Staatsschiff“, dann gehören (zumindest in einer Demokratie) auch die

Regierenden, die „Gouverneure“, eigentlich zum „Volk“, dem Demos, dem

sie lediglich dienen. Indem es der Mannschaft in Der Steuermann

gleichgültig zu sein scheint, wer das Schiff steuert und ob der

vorgesehene Kurs beibehalten wird, zeigen sie, dass sie, obwohl sie der

Erzähler ausdrücklich als „mächtig“ charakterisiert, nicht bereit sind,

sich gegen einen Putschisten und für die Demokratie einzusetzen.

Der Erzähler ist resigniert und sieht demnach in seiner Mannschaft zu

Recht nur ein sinnlos dahin schlurfendes Volk. Indem er die Männer aber

in der dritten Person („sie“) als „Volk“ bezeichnet, zeigt er, dass er

sich selbst zu ebendiesem „Volk“ nicht zugehörig fühlt. Das trifft in

dem Sinne zu, dass ein Steuermann immer einer Elite angehört, die durch

ihre Position vom einfachen Volk getrennt ist. Andererseits spricht der

ehemalige Steuermann die Männer der Mannschaft, bevor sie ihn im Stich

lassen, ausdrücklich mit dem Wort „Kameraden“ an. Tatsächlich „sitzen

alle in einem Boot“, und es läge von daher nur nahe, wenn alle (trotz

aller möglichen gegenseitigen Ressentiments) zusammenhielten,

insbesondere gegen einen Eindringling, der das Schiff nach Art von

Piraten geentert hat und dessen Absichten unbekannt sind.

Das Argument des „Sitzens in einem Boot“ muss nicht unbedingt mit

demokratischer Tendenz benutzt werden: Es impliziert, dass der

Steuermann und seine Mannschaft (sowie die Passagiere, von denen im

Kafka-Text aber nicht die Rede ist) derselben Gefahr ausgesetzt sind.

Sie bilden eine Notgemeinschaft, deren Mitglieder aufeinander angewiesen

und deshalb schon aus Eigennutz zu solidarischem Handeln verpflichtet

sind. Das Wohlergehen des einzelnen hängt von der sicheren Fahrt des

Schiffes ab und damit auch vom Wohlergehen aller übrigen Mitreisenden.

Dieser Gedanke ist schon der Antike vertraut; am Beispiel des

Steuermanns, der selbst zu den Mitreisenden gehört und deshalb auch an

ihrem Nutzen teilhat, erläutert Aristoteles, inwiefern Herrschaft sowohl

den Regierten als auch den Regierenden nützt. Der Ich-Erzähler erwartet

offenbar, dass seine Mannschaft genau das einsieht, und verzweifelt

deshalb über ihre „Gedankenlosigkeit“.

Der Erzähler scheint aber blind gegenüber seiner eigenen Rolle bei der

Übernahme der Macht durch den „Fremden“ zu sein. Die Art, wie die

Mannschaft zunächst mitten in der Nacht klaglos (wenn auch nicht in dem

vom Steuermann gewünschten Tempo) seiner Anweisung folgt, zeigt, dass

sie das Gehorchen ohne Nachdenken gewohnt ist, woran der Steuermann wohl

nicht ganz schuldlos ist. Diese Gewohnheit setzen die Männer auch dem

„Fremden“ gegenüber fort, den sie zudem wohl für attraktiver halten als

ihren alten Steuermann.

Der Fremde in Der Steuermann ist eine der

vielen von rabiater Stärke gekennzeichneten Vater-Figuren im Werk Franz Kafkas.

Wie in seinem 1919 verfassten Brief an den Vater deutlich wird, empfand Kafka

seinen Vater als eine Instanz, die immer wieder seinen Lebensweg negativ

beeinflusste. Den Weg durchs eigene Leben könnte man mit einer Fahrt auf dem

„Lebensschiff“ vergleichen, und das erzählende Ich, der Steuermann, der

selbstbewusst „Kurs zu halten versucht“, stünde für Kafka selbst. Sobald in der

Geschichte der Fremde ins Spiel kommt, weckt er, noch bevor er etwas gesagt oder

getan hat, Zweifel im Ich, ob dieses überhaupt sein Lebensschiff steuern könne.

Dass das Ich scheinbar unmotiviert die Frage stellt: „Bin ich nicht

Steuermann?“, mit der Kafkas Geschichte beginnt, lässt sich mit der Unsicherheit

erklären, die das bloße Erscheinen der „dunklen“ Vaterfigur auslöst.

Der Vater als psychische Instanz ist offenbar aus dem Bewusstsein des

Sohnes verdrängt worden und erscheint deshalb, wie auch immer seine plötzliche

Anwesenheit zu erklären ist (in der Geschichte wird sie nicht erklärt), bei

seinem Auftauchen als „Fremder“. Sein Auftritt ist äußerst wirkungsvoll: Nicht

allein seine körperliche Stärke, sondern auch die Selbstverständlichkeit, mit

der er den Anspruch des Sohnes, Steuermann zu sein, wie „einen Traum“

„verscheucht“, schwächen das Ich so stark, dass es tatsächlich

„steuerungsunfähig“ wird und sich der Vaterfigur geschlagen geben muss.

Die Mannschaft steht in dieser Interpretation für Kafkas Familie. Von

dieser fühlte sich Kafka um 1920 laut des Briefs an den Vater alleingelassen.

Quelle: Wikipedia Stand 02.2014

Franz Kafka Der Steuermann - Holzschnitt von Elke Rehder

Der Steuermann - gemalter Zwischentitel von Elke

Rehder

Der Geier (The Vulture)

Es war ein Geier, der hackte in meine Füße. Stiefel und Strümpfe hatte er schon aufgerissen, nun hackte er schon in die Füße selbst. Immer schlug er zu, flog dann unruhig mehrmals um mich und setzte dann die Arbeit fort. Es kam ein Herr vorüber, sah ein Weilchen zu und fragte dann, warum ich den Geier dulde. »Ich bin ja wehrlos«, sagte ich, »er kam und fing zu hacken an, da wollte ich ihn natürlich wegtreiben, versuchte ihn sogar zu würgen, aber ein solches Tier hat große Kräfte, auch wollte er mir schon ins Gesicht springen, da opferte ich lieber die Füße. Nun sind sie schon fast zerrissen.« »Daß Sie sich so quälen lassen«, sagte der Herr, »ein Schuß und der Geier ist erledigt.« »Ist das so?« fragte ich, »und wollen Sie das besorgen?« »Gern«, sagte der Herr, »ich muß nur nach Hause gehn und mein Gewehr holen. Können Sie noch eine halbe Stunde warten?« »Das weiß ich nicht«, sagte ich und stand eine Weile starr vor Schmerz, dann sagte ich: »Bitte, versuchen Sie es für jeden Fall.« »Gut«, sagte der Herr, »ich werde mich beeilen.« Der Geier hatte während des Gespräches ruhig zugehört und die Blicke zwischen mir und dem Herrn wandern lassen. Jetzt sah ich, daß er alles verstanden hatte, er flog auf, weit beugte er sich zurück, um genug Schwung zu bekommen und stieß dann wie ein Speerwerfer den Schnabel durch meinen Mund tief in mich. Zurückfallend fühlte ich befreit, wie er in meinem alle Tiefen füllenden, alle Ufer überfließenden Blut unrettbar ertrank.

Der Geier ist ein kleines parabelartiges Prosastück von Franz Kafka aus dem Jahr 1920. Ein Geier zerfleischt die Füße eines Menschen, ohne dass diesem geholfen wird. Schließlich mündet es in ein Blutgemetzel.

Ein Ich-Erzähler schildert, wie ihm ein Geier, der schon seine Stiefel und Strümpfe aufgerissen hat, in die Füße hackt. Ein Herr kommt vorbei und fragt, warum er den Geier duldet. Der Erzähler bezeichnet sich als wehrlos. Er habe die Füße geopfert, um zu verhindern, dass das Tier ihm sonst ins Gesicht gesprungen wäre. Der Herr wundert sich über diese Quälerei und meint, dass der Geier durch einen Schuss erledigt wäre. Der Erzähler bittet den Herrn, das für ihn zu tun. Allerdings muss erst das Gewehr geholt werden. Der Geier hat die Unterhaltung verfolgt und offensichtlich verstanden. Mit großem Schwung stößt er seinen Schnabel durch den Mund des Erzählers. In den entstehenden Unmengen von Blut ertrinkt der Geier „unrettbar“, während der Erzähler sich befreit fühlt.

Das Prosastück, das vielfach direkte Rede enthält, ist nicht in sich

gegliedert. Inhaltlich ist eine Dreiteilung zu erkennen.

- Einleitende Darstellung der Situation mit dem Geier

- Gespräch mit dem Herrn als längster Part des Stückes

- Reaktion und Tod des Geiers

Die Erzählperspektive ist mehrschichtig. Da ist ein Ich-Erzähler, der am

Schluss vom Tod des Geiers spricht. Dass er selbst auch den Tod findet,

scheint sich angesichts der Blutströme zunächst aufzudrängen, aber das

wird nicht explizit gesagt. Außerdem, wie könnte er uns dann die

Geschichte präsentieren? Spricht er aus dem Totenreich oder hat er im

Moment der größten Gefahr in einer Art Katharsis den Tod überwunden?

Der Erzähler wird von einem großen Aasfresser attackiert. Der

Erzähler bezeichnet dies als die Arbeit des Geiers, also etwas fast

Legitimiertes, Zwangsläufiges. Wie der Tausch des Gesichtes gegen die

angebotenen Füße zustande kam, wird nicht näher erläutert. Da hat es

offensichtlich eine Verständigung gegeben, zumindest in Gesten. Das

Gespräch mit dem Herren wirkt wunderlich. Aus der Situation heraus wäre

ein sofortiges Eingreifen bzw. das Auffordern zum sofortigen Eingreifen

angebracht gewesen und nicht dieses umständliche Reden, das eher eine

Rechtfertigung ist, warum sich der Erzähler eben nicht konsequent wehrt.

Das Tier dagegen ist mächtig in seiner ruhigen körperlichen Kraft und

zielstrebigen Art im Gegensatz zum zögerlichen Erzähler, der den Geier

fast zu bewundern scheint. Dem Gespräch der beiden Männer hat der Geier

ruhig zugehört, eigentlich wie ein dritter stiller Gesprächsteilnehmer,

um dann in furioser Weise sein Vernichtungswerk zu verrichten.

Die kleine Geschichte baut sich zunächst fast ungelenk auf – vor allem

durch die direkten Reden des Mittelteils. Die beiden letzten Sätze aber

erscheinen wie eine dicht gedrängte Abfolge bis zum Höhepunkt, in dem

sich alles bündelt:

- die Absicht des Geiers

- der schreckliche Schnabelhieb

- das Befreiungsgefühl des zurückfallenden Erzählers

- die Blutströme, in denen der Geier ertrinkt

Es erscheint hier ein Grundmuster Kafkas, nämlich die Darstellung

eines quälenden Zustandes, der durch Untergang, Vernichtung, Tod beendet

wird, wobei dieses Ende als Befreiung empfunden wird. „Der Tod ist der

Ort der befreienden Auslöschung des letzten Gedächtnisses“ formuliert

hierzu Peter-André Alt. Dieses Muster erkennt man auch in den kleinen

Prosastücken Das Stadtwappen oder Poseidon. Die Brücke ist insofern

ähnlich, als auch dort am Ende eine drastisch berührende, körperliche

Gewalteinwirkung und Verletzung geschildert wird.

Ein ganz paralleler Ablauf erscheint in der Geschichte Das Urteil. Ein

junger Mann wird von seinem Vater gescholten und verspottet (also

gequält) und zum Tod durch Ertrinken verurteilt. Der Sohn vollzieht das

Urteil, wobei der Tod nicht explizit gezeigt wird. Abschließend

erscheint das Bild eines vitalen Verkehrs. Auch in Die Verwandlung sind

ähnliche Momente vorhanden. Besonders diese beiden letztgenannten Stücke

werden interpretiert als Kafkas Auseinandersetzung mit seinem

polternden, verständnislosen Vater. So liegt der Schluss nahe, dass auch

im Geier die Konstellation eines zaudernden unterlegenen Sohnes und

eines vitalen, rücksichtslosen Vaters symbolisiert wird.

Quelle: Wikipedia Stand 02.2014

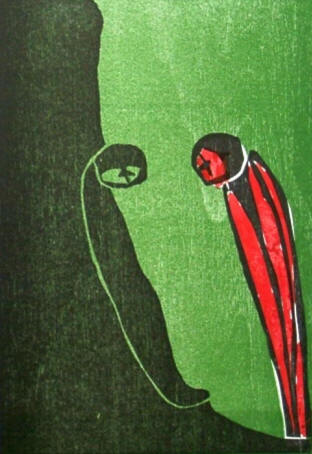

Franz Kafka Der Geier - Holzschnitt von Elke Rehder

Der Geier - gemalter Zwischentitel von Elke Rehder

![]()

Inhaber Elke Rehder

Blumenstr. 19

22885 Barsbüttel

USt-IdNr. DE172804871

Telefon +49 (0) 40 710 88 11 oder E-Mail:

Bestellen können Sie telefonisch, schriftlich oder per E-Mail.

|

|