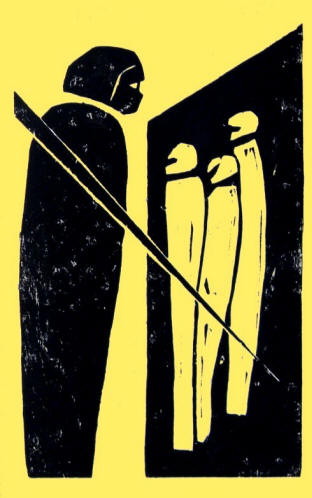

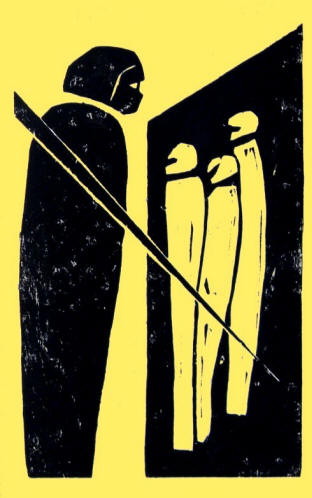

Zwei Holzschnitte auf gelbem Karton zu Bertolt Brecht "An die Nachgeborenen" von Elke Rehder handsigniert und betitelt für die 1956 in Berlin gegründete Pirckheimer-Gesellschaft

Kunst und Grafik zu Bertolt Brecht

An die Nachgeborenen zählt zu den bedeutenden lyrischen Werken der Exilliteratur. Brecht schrieb dieses Gedicht in Svendborg auf der Insel Fünen in Dänemark in der Zeit von 1934 bis 1938.

Zwei Holzschnitte auf gelbem Karton zu Bertolt Brecht "An die Nachgeborenen" von Elke Rehder

handsigniert und betitelt für die 1956 in Berlin gegründete

Pirckheimer-Gesellschaft

Das Gedicht wurde erstmals am 15. Juni 1939 in der Zeitschrift Die neue Weltbühne in Paris veröffentlicht. Den Text des Gedichtes, gesprochen von Bertolt Brecht, können Sie auf der Webseite von Lyrikline hören und lesen. Achten Sie bitte auf die kleinen Unterschiede zwischen Brechts gesprochenem und geschriebenem Wort. https://www.lyrikline.org/de/gedichte/die-nachgeborenen-740

2017 hatte ich Brechts Gedicht nach vielen Jahren mal wieder gelesen und spontan die beiden oben abgebildeten Holzschnitte geschaffen. Für die Berliner Pirckheimer-Gesellschaft habe ich dann 2018 von jedem Motiv 300 Exemplare gedruckt. Meine Intention dazu habe ich in der Zeitschrift Marginalien in einem Eigeninterview geschildert. Das Heft 231 mit meiner Grafikbeilage ist Anfang Dezember 2018 erschienen.

Bertolt Brecht ist heute internationaler denn je. Peter Levine hat 2017 seine Übersetzung in die englische Sprache im Internet veröffentlicht. Der Titel lautet "Brecht, To Future Generations". Bitte schauen Sie hier in seinem Blog: http://peterlevine.ws/?p=18077

Weitere englische Übersetzungen gibt es mit Titeln wie To Those Who Follow in Our Wake, To Those Born After, To Those Born Later, To Those Who Come After Us etc. Dies zeigt das weltweit starke Interesse einer Vielzahl von Menschen, die sich fast 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Gedanken um die Zukunft machen.

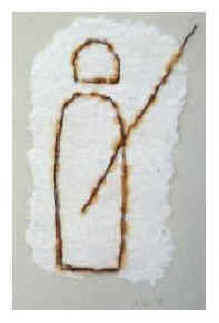

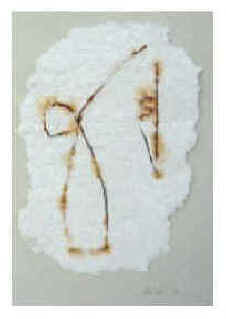

Elke Rehder - Künstlerbuch zu Bert Brecht: Lied der drei Soldaten

Ein Anti-Kriegs Gedicht von Bertolt Brecht von 1924. Künstlerbuch Kassette mit vier Papierobjekten aus handgeschöpften Papier und rostendem Eisendraht. Text in der Handschrift der Künstlerin. Format 38 x 49 cm. 1998. Unikat, verkauft (nicht mehr lieferbar)

Das Künstlerbuch enthält einen kurzen handgeschriebenen Text aus dem

Theaterstück, welches am 04.02.1943 im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt wurde.

Die ersten fünf Szenen stellte Brecht bereits 1930 unter dem Namen "Die Ware

Liebe" fertig. 1939 beendete er im dänischen und schwedischen Exil eine erste

Rohfassung. 1953 erschien das Buch im Aufbau Verlag in Berlin.

Das hier gezeigte Künstlerbuch erschien 1996 als Unikat und befindet sich

heute ich einer privaten Künstlerbuchsammlung.

Mehr Informationen und Abbildungen in der PDF-Datei zum Künstlerbuch Bert Brecht

Holzschnitte, Holzstiche, Radierungen, Lithografien, Linolschnitte und

Papierobjekte verschiedener Künstler zu Liedern, Gedichten und Prosa von

Bert Brecht.

Der Künstler Eberhard Dänzer (geboren 20. Februar 1935 in Göttingen; gestorben 12. Dezember 2008) war ein Maler und Grafiker. Eberhard Dänzer studierte 1954/55 an der Kunstakademie München, dann bis 1961 an der Karlsruher Kunstakademie, wo er unter anderem Schüler von Karl Hubbuch, Emil Wachter und Ernst Würtenberger war. 1966 bekam er ein Berlin-Stipedium für Lithographie. Seine Bilder wurden in Karlsruhe, Berlin, Ansbach, Landau und Helsinki ausgestellt und sind vertreten in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe und in den Städtischen Sammlungen Karlsruhe.

Zu Bert Brecht "Die Moritat von Mackie Messer". Original Linolschnitt von Eberhard Dänzer zu einem Gedicht von Bert Brecht. Gefaltetes Doppelblatt mit Linolschnitt rechts und Text links. Blattformat 29 x 40 cm. Motivgröße 26,5 x 14 cm. Vom Künstler in Bleistift signiert. Sehr guter Zustand.

ARTIKEL-NR. GI-1998-2a Preis 10,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung. (RF5)

Und der Haifisch, der hat Zähne

Und die trägt er im Gesicht

Und Macheath, der hat ein Messer

Doch das Messer sieht man nicht.

Die Moritat von Mackie Messer ist eine von Bertolt Brecht getextete und von Kurt Weill vertonte Moritat aus dem Theaterstück Die Dreigroschenoper von 1928. Das beliebte Bänkellied gilt heute als das bekannteste und am meisten "gecoverte" Stück der Dreigroschenoper. International ist es auch unter dem Titel Mack the Knife in der englischen Textfassung von Marc Blitzstein bekannt.

Die Moritat von

Mackie Messer ist Teil der Opernpersiflage Dreigroschenoper von Bertolt Brecht

mit Musik von Kurt Weill, die auf der von John Gay und Johann Christoph Pepusch

verfassten Beggar’s Opera („Bettleroper“) basiert. Die Beggar’s Opera wurde

erstmals am 29. August 1728 im Londoner Lincoln’s Inn Fields Theatre

uraufgeführt.

Genau 200 Jahre später kam es zur Uraufführung der Dreigroschenoper. Die

Moritat ist das Eröffnungsstück dieses Werks, in dem ein Moritatensänger die

Untaten des Gangsters Macheath, genannt Mackie Messer, aufzählt. Das Lied wurde

1928 erst kurz vor der Premiere in das Stück eingefügt, weil der Darsteller des

Mackie Messer, Harald Paulsen, eine wirkungsvollere Exposition seiner Rolle

wünschte.

Zusammen mit der Dreigroschenoper wurde die Moritat am 31. August 1928

erstmals im Berliner Theater am Schiffbauerdamm uraufgeführt. Die Aufführung

wurde von Theo Mackeben und seiner Band musikalisch gestaltet. Bei der

Uraufführung wurde der Moritatensänger von Kurt Gerron dargestellt, der außerdem

auch noch den Polizeichef „Tiger“ Brown spielte. Die erste Schallplattenaufnahme

des Songs stammt von Harald Paulsen (Homocord #4-3747) vom September 1928,

Brecht selbst hat den Titel erstmals im Mai 1929 aufgenommen. Eine weitere

Version stammt von Kurt Gerron, der den Song am 7. Dezember 1930 mit Mackebens

Orchester einspielte.

Brecht verfasste zunächst neun Strophen des Lieds, von denen Weill

allerdings nur sechs für das Theaterstück vertonte. Für einen geplanten

Dreigroschenfilm schrieb Brecht 1930 drei zusätzliche Schlussstrophen. Die

Verfilmung kam in der von Brecht und Weill gewünschten Form nicht zustande, doch

wurden die Schlussstrophen in Georg Wilhelm Pabsts Verfilmung von 1931

aufgenommen.

Am 19. Februar 1931 wurde in Berlin der Film Die Dreigroschenoper (mit

Rudolf Forster als Mackie Messer) unter der Regie von Georg Wilhelm Pabst

uraufgeführt, der ab 17. Mai 1931 auch in den USA gezeigt wurde. In der

Verfilmung stellte Ernst Busch den Moritatensänger dar, der in der Folge viel

zur Verbreitung des Liedes beitrug. Nach der Machtergreifung durch die

Nationalsozialisten 1933 wurde die Dreigroschenoper in Deutschland verboten,

beide Autoren mussten aus Deutschland fliehen. (Quelle: Wikipedia)

Eberhard Dänzer - Zu Bert Brecht "Untergang der Städte Sodom und Gomorrha". Original Linolschnitt von Eberhard Dänzer zu einem Gedicht von Bert Brecht. Gefaltetes Doppelblatt mit Linolschnitt rechts und Text links. Blattformat 29 x 40 cm. Motivgröße 26,5 x 14 cm. Vom Künstler in Bleistift signiert. Sehr guter Zustand.

ARTIKEL-NR. GI-1998-2b Preis 9,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung. (RF5)

Brecht und die Bibel - Untergang der Städte Sodom und Gomorra

Die Städte Sodom und Gomorra sind Gegenstand einer Erzählung im Alten Testament,

der zufolge sie durch Gott unter einem Regen aus Feuer und Schwefel begraben

wurden, weil sie der Sünde anheimgefallen waren.

Gott selbst sucht Abraham in Gestalt dreier Männer bzw. Engel auf, um ihm

mitzuteilen, dass er vorhabe, die Städte Sodom (wo sich Abrahams Neffe Lot

aufhält) und Gomorra zu zerstören, wenn das sündige Verhalten ihrer Bewohner

tatsächlich so schlimm sei, wie ihm zu Ohren gekommen war. Abraham fragt Gott,

ob er wirklich Schuldige und Unschuldige ohne Unterschied vernichten wolle. Gott

versichert ihm schließlich, dass er Sodom verschonen werde, wenn sich nur zehn

anständige Menschen darin finden ließen. Diese Zahl ist im Judentum bedeutsam:

erst wenn zehn Männer zum Gottesdienst zusammenkommen („Minjan“), gibt es

demnach eine jüdische Gemeinde, kann ein vollständiger Gottesdienst gefeiert

werden.

Um zu sehen, ob das Klagegeschrei über Sodom der Wahrheit entspricht,

schickt Gott zwei Engel zu Abrahams Neffen Lot, einem gottgefällig lebenden

Mann. Lot nimmt die beiden Engel gastfreundlich bei sich auf, die von den

Einwohnern Sodoms als fremde Männer angesehen werden. Die Einwohner fordern

daraufhin, dass Lot ihnen seine Gäste übergebe, weil sie mit ihnen gewaltsam

sexuell verkehren wollen. Lot bietet den Sodomitern zum Schutz seiner Gäste und

der heiligen Gastfreundschaft stattdessen vergeblich seine jungfräulichen

Töchter an.

Nachdem sich keine zehn Gerechten in der Stadt fanden und sie deshalb dem

Untergang geweiht ist, wollen die Engel ihn und seine Familie vor dem Untergang

retten und schicken sie aus der Stadt. Lot und seine Töchter können sich in

Sicherheit bringen und werden im Folgenden von Gott beschützt. Sodom und Gomorra

werden dagegen von Gott vernichtet, indem er Schwefel und Feuer auf sie

herabregnen lässt. Als Lots Frau — entgegen einem von den Engeln ausgesprochenen

Verbot — auf die Stadt zurücksieht, erstarrt sie zu einer Salzsäule. (Quelle:

Wikipedia)

Eberhard Dänzer - "Brecht's Coriolan". Original Lithographie von Eberhard Dänzer zu Bertolt Brecht. Motivgröße 51 x 37 cm. Blattformat 58 x 43,2 cm. Lithografie vom Künstler in Bleistift signiert, datiert 66 (1966), betitelt und mit "Probedruck III" bezeichnet. Sehr guter Zustand.

ARTIKEL-NR. GMS0567 Preis 30,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.

Brecht Coriolan nach Coriolanus von William Shakespeare

"Coriolan" von Bertolt Brecht basiert auf "Coriolanus" von Shakespeare. Coriolan ist eine unfertige deutsche Adaption der englischen Tragödie aus dem 17. Jahrhundert von William Shakespeare. Brecht schrieb es irgendwann zwischen 1951 und 1953. Brecht beschreibt seine Ideen in einem Essay mit dem Titel "Studie der ersten Szene von Shakespeares Coriolanus", der in der Form eines Dialogs mit seinen Mitarbeitern vom Ensemble des Berliner Theaters geschrieben ist. Die Bühnenfassung wurde zuerst von Heinrich Koch am Frankfurter Schauspielhaus am 22. September 1962 aufgeführt. Das Stück wurde später im September 1964 vom Berliner Ensemble übernommen. Ruth Berghaus wurde berühmt für ihre Inszenierung der Schlachtszenen in dieser Produktion. Das Stück wurde in einer englischen Übersetzung von Ralph Manheim in Brechts Gesammelten Theaterstücken veröffentlicht.

Eberhard Dänzer - Zu Bert Brecht. Original Farblinolschnitt von Eberhard Dänzer. Motivgröße 34,5 x 36 cm. Blattformat 35 x 49,7 cm. Farbiger Linolschnitt gedruckt auf rotem Farbpapier. Verso mit Stempel "Atelier R. E. Dänzer Karlsruhe". Grafik vom Künstler in Bleistift signiert, datiert 67 (1967), betitelt und nummeriert. Auflage 100 Exemplare. Sehr guter Zustand.

ARTIKEL-NR. GMS0404 Preis 40,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.

Eberhard Dänzer - Zu Bert Brecht "Die heilige Johanna der Schlachthöfe" Lithographie 4. Original Farblithographie von Eberhard Dänzer. Motivgröße 58 x 41,5 cm. Blattformat 61,3 x 43,3 cm. Die farbige Lithographie ist in Bleistift signiert, datiert 64 (1964) und nummeriert. Auflage 100 Exemplare. Rechte untere Ecke am äußeren Rand mit kleiner Faltspur, sonst sehr guter Zustand.

ARTIKEL-NR. GMS0597 Preis 40,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.

"Die heilige Johanna der Schlachthöfe", kurz "Heilige Johanna" genannt, ist ein

episches Theaterstück von Bertolt Brecht und seinen Mitautoren Elisabeth

Hauptmann und Emil Burri. Es erzählt die Geschichte der Johanna Dark, die den

ausgesperrten Arbeitern auf den Schlachthöfen Chicagos den Glauben an Gott

näherbringen will. Angesichts des Elends versucht sie, den führenden Unternehmer

der Fleischindustrie Mauler zu überreden, die Fleischfabriken wieder zu

eröffnen, gerät dabei immer tiefer in den Strudel wirtschaftlicher

Machenschaften der Fleischbosse. Schließlich begibt sie sich aus Protest zu den

auf den stillgelegten Fleischhöfen im Schnee ausharrenden Arbeitern und wird

Zeugin ihrer Versuche, sich gegen die Bosse durch einen Generalstreik zur Wehr

zu setzen. Als diese ihr eine wichtige Nachricht anvertrauen, unterschlägt sie

diese aus Angst, damit gewalttätige Auseinandersetzungen zu verursachen. Dadurch

scheitert der Streik. Am Ende erkennt die sterbende Johanna, dass ihre Hoffnung

auf Gott und Verhandlungen mit den Kapitalisten gescheitert sind und dass sie

den Arbeitern, denen sie helfen wollte, nur geschadet hat.

Das Stück greift verschiedene Themen auf. Mit Johannas Scheitern

demonstriert Brecht die Vergeblichkeit sozialer Kompromisse in der Krise und die

negative Wirkung religiöser Organisationen, die nur den Reichen und Mächtigen

dienen. Weiterhin zeigt er den aus marxistischer Sicht typischen Verlauf von

Krisen des Kapitals, die Monopolbildung und weitere Schlechterstellung der

Arbeiter zur Folge haben.

Entstanden ist das Drama 1929/30 während der Weltwirtschaftskrise. Handlungsort sind die Union Stock Yards, die Schlachthöfe von Chicago. Brecht greift mit dem Drama verschiedene eigene Vorarbeiten und Anregungen aus der umfangreichen Literatur zu Jeanne d’Arc und zur Heilsarmee auf. Insbesondere sind Parallelen zum Werk George Bernard Shaws erkennbar. Dessen Drama Major Barbara (uraufgeführt 1905) handelt ebenfalls von der Desillusionierung einer Angehörigen der Heilsarmee. In seinem Stück Die heilige Johanna (uraufgeführt 1923) „erdet“ Shaw (wie Brecht) die von Schiller idealisierte Johanna-Figur.

Seit 1927 haben sich Brecht und

Elisabeth Hauptmann intensiv mit der Heilsarmee beschäftigt. Sie wollten wissen,

wie die Organisation entstanden war, wie sie aufgebaut war, wie sie arbeitete.

Dazu besuchten sie Versammlungen der Heilsarmee und sie werteten Publikationen

der Heilsarmee aus. Konkrete Anknüpfungen bot das Buch „Figuren“ von Paul

Wiegler, das sowohl Kritik am Finanzgebaren der Heilsarmee als auch ein Kapitel

zu Jeanne d’Arc enthält.

Brechts Dramenfragmente Jae Fleischhacker in Chikago und Der Brotladen

enthalten bereits wesentliche Motive der Johanna. So heißt es im „Brotladen“ zur

Heilsarmee:

"Das Unnütze der Religion zeigen. Nicht Angriff auf Heilsarmee! Heilsarmee

hat nur Interesse an sich selber, daß sie bessert, es ist ihr nicht um Leute zu

tun. Will Geldgeber, reiche Gewinner, nicht Arbeitslose. Mädchen fliegt raus,

weil es sich zu sehr um Leute kümmert. (…) Die Macht der Religion."

"Heilsarmee: ihre Funktion: sie bringt alle in den Sumpf. Mit ihrem

Idealismus."

Brecht begann 1929 mit den Arbeiten an der Heiligen Johanna. Das Stück wurde

1930 unter Mitarbeit von Hermann Borchardt, Elisabeth Hauptmann und Emil Burri

fertiggestellt. Umarbeitungen folgten 1932 und 1937. Brecht hat in der Zeit

intensive Literaturstudien betrieben, Zusammenhänge aus Das Kapital von Karl

Marx wurden für das Stück verarbeitet.

Inspiriert wurde Brecht durch den Roman The Jungle von Upton Sinclair. Dieser beschreibt die unmenschlichen Zustände auf den Schlachthöfen von Chicago. Die Person der heiligen Johanna zeigt viele Parallelen zu der historisch-mystischen Figur Jeanne d’Arc, von Brecht „Johanna Dark“ genannt. Warum Brecht die ursprünglich Lillian Holliday genannte Person umbenannte, ist nicht ganz klar. Ihm waren allerdings die Bearbeitungen des Jeanne-d’Arc-Stoffes von Friedrich Schiller (Die Jungfrau von Orleans) und George Bernard Shaw (Die Heilige Johanna) bekannt, auf die der Titel anspielen soll.

Der Künstler Klaus Eberlein (* 9. Februar 1941 in München) ist ein

deutscher Graphiker, Illustrator und Keramik-Plastiker. Klaus Eberlein wurde

1941 in München als Sohn eines Buchhändlers geboren. Er absolvierte zunächst

eine Ausbildung zum Chromolithographen. Von 1962 bis 1968 besuchte er die

Akademie der Bildenden Künste München, ab 1968 war er Meisterschüler von Prof.

Hermann Kaspar mit abschließendem Diplom der Akademie. Eberlein ist Mitglied im

Verein für Original-Radierung, der Künstlervereinigung Dachau und der

Künstlervereinigung Münchner Zeichner. 2013 wurde er in die Süddeutsche

Literatenvereinigung Münchner Turmschreiber aufgenommen. Preise und Stipendien:

- Stipendium der Danner'schen Stiftung

- Preis der Internationalen Buchkunstausstellung in Leipzig

für Illustration zu den Aesop-Fabeln 1977

für Illustration zum "Ritter von Ayst" 1989

1982: Stipendium der Richard-Seewald-Stiftung, Schweiz

2006: 1. Preis für Skulptur, Kulturförderverein Würmtal

2009: Bayerischer Poetentaler

2010: 1.Preis für Fotografie der SZ-Timeline Images

Weitere Grafiken von Klaus Eberlein sehen Sie auf meiner Seite

Klaus Eberlein

Wenn sie trinkt, fällt sie in jedes Bett

Wenn sie nicht trinkt, läßt sie keinen ran

Denn sie sagt: Sie braucht nur einen Mann

Und der Mann bin ich. Das ist sehr nett.

Schade, daß sie da nichts machen kann ...

Klaus Eberlein - Zu dem Gedicht / Songtext von Bert Brecht "Wenn sie trinkt, fällt sie in jedes Bett". Original Holzschnitt von Klaus Eberlein zu einem Gedicht von Bertolt Brecht aus "Gedichte über die Liebe". Gefaltetes Doppelblatt mit Holzschnitt rechts und Text links. Blattformat 20 x 56 cm. Motivgröße 17 x 23,5 cm. Vom Künstler in Bleistift signiert. Sehr guter Zustand.

ARTIKEL-NR. GI-1998-1a Preis 10,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung. (RF4)

Bertolt Brecht Gedichte über die Liebe

Klaus Eberlein - Zu dem Gedicht von Bert Brecht "Empfehlung eines langen, weiten Rocks", aus Gedichte über die Liebe. Original Holzschnitt von Klaus Eberlein. Gefaltetes Doppelblatt mit Holzschnitt rechts und Text links. Blattformat 20 x 56 cm. Motivgröße 24 x 16,5 cm. Vom Künstler in Bleistift signiert. Sehr guter Zustand.

ARTIKEL-NR. GI-1998-2c Preis 10,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung. (RF5)

Bertolt Brecht schrieb in den Jahren von 1917 bis 1956 76 Gedichte über die Liebe. Brechts Gedichte über die Liebe wurden ausgewählt von Werner Hecht und erschienen 1982 im Suhrkamp Verlag in Frankfurt am Main. Der hier angebotene vom Künstler Klaus Eberlin handsignierte Original-Holzschnitt erschien 1998 in der Edition Curt Visel in Memmingen. Der Text des Gedichtes "Empfehlung eines langen, weiten Rocks" ist bei diesem Doppelblatt in Buchdruck wiedergegeben.

Der Künstler Benno Huth (* 26. Juli 1937 in Sigmaringen) ist ein

deutscher gesellschaftskritischer Maler, Grafiker und Zeichner aus Karlsruhe.

Nach dem Abitur begann er ein Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden

Künste Karlsruhe. Er studierte 1956 bis 1959 bei den Professoren Karl Hubbuch

und Herbert Kitzel. In Hamburg und Freiburg schloss er ein Studium der

Altphilologie von 1960 bis 1964 an. Nach einigen Jahren im Schuldienst als

Kunst- und Lateinlehrer entschied sich Benno Huth 1970, als freischaffender

Künstler zu arbeiten. Seit 1971 war er in zahlreichen Einzel- und

Gruppenausstellungen in Baden-Württemberg und überregional zu sehen. Benno Huth

lebt in Karlsruhe.

Huths Bilder zeigen Personen von dominanter Körperlichkeit, oft mit

herausmodellierten Körperpartien. In seinen stilisierten Landschaften dagegen

erscheinen sie klein und verloren. Durch Überzeichnung und Verfremdung will Huth

zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit auffordern. „Die Realität in ihrer

tiefer greifenden Aussage erfassen, dem Betrachter die Dekadenz der Wirklichkeit

durch ein sozialkritisches Konzept offenbaren.“ (Benno Huth)

Huth hat mehrere Zyklen geschaffen: In seinen frühen allegorischen Bildern

prangert er die Gier nach dem Geld an. Im Amerika-Zyklus beleuchtet er die

Schattenseiten des „American Dream“ - Gewalt, Alkoholismus und Drogen. Im Sport-

und Freizeitzyklus zeigt er, wie sich Menschen durch den Gebrauch von

technischem Gerät optisch und akustisch voneinander isolieren (durch Kopfhörer,

Helme und Sonnenbrillen). Immer wieder greift er das Thema "Der Mensch in seinen

verschiedenen Lebensaltern" auf und führt vor Augen, dass Kraft und Schönheit

nur eine kurze Sequenz des menschlichen Lebens beinhalten. In seinem graphischen

Werk setzt er sich u.a. mit zeitgenössischen Themen (Money-Zyklus) und mit

klassischen Themen der Antike (Buch-Illustrationen) auseinander.

Neuere Ausstellungen (Auswahl):

1991 Kunstverein Bretten

2001 Museumsgesellschaft Ettlingen

2004 Altphilologenkongress Köln

2007 Landgericht Baden-Baden

2008 Zehnthaus Jockgrim

2010 Kunstverein Bretten

2012 Stadtbücherei Heidelberg

2013 Seilerei Provençale, Karlsruhe

Weitere Grafiken von Benno Huth sehen Sie auf meiner Seite Benno Huth

Vom Schiffschaukeln. Brecht und die Liebe - Gedichte und Texte. Zitat aus dem Einblattdruck: Man muß die Knie vorwerfen wie eine königliche Dirne, als ob man an Knien hinge. Die sehr groß sind. Und purpurne Todesstürze in den nackten Himmel und man fliegt nach oben, bald mit dem Steiß, bald mit dem vorderen Gesicht. Wir sind völlig nackt, der Wind tastet durch die Gewänder. So wurden wir geboren...

Benno Huth - Vom Schiffschaukeln

Benno Huth- Zu Bert Brecht "Vom Schiffschaukeln". Original Linolschnitt von Benno Huth zu einem Gedicht von Bertolt Brecht. Gefaltetes Doppelblatt mit Linolschnitt rechts und Text links. Blattformat 28 x 40 cm. Motivgröße 20,5 x 15 cm. Vom Künstler in Bleistift signiert. Sehr guter Zustand.

ARTIKEL-NR. GI-1998-1b Preis 12,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung. (RF2)

Der Künstler Harald Kretzschmar (* 23. Mai 1931 in Berlin) ist ein deutscher Karikaturist, Grafiker und Feuilletonist, der vor allem durch seine Porträtkarikaturen bekannt geworden ist. Nach seinem Abitur an der Kreuzschule in Dresden studierte Harald Kretzschmar von 1950 bis 1955 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Seitdem arbeitet er freischaffend. 1954 veröffentlichte er seine ersten Karikaturen in der Leipziger Volkszeitung. Von 1955 bis 1991 gehörte er zum festen Stamm der Zeichner des Eulenspiegel. Im Verband Bildender Künstler der DDR organisierte er als Vorsitzender der Zentralen Sektionsleitung Karikatur zahlreiche Ausstellungen, wie Ökonokomik, Karigrafie und das als nationale Karikaturensammlung der DDR gedachte Satiricum Greiz. Neben Presseveröffentlichungen, seit 1990 verstärkt in der Tagespresse, tritt er mit Druckgrafik und anderen freien Arbeiten (Acryl-Porträts) hervor. Außerdem ist er ein gefragter Schnellporträtist für Veranstaltungen aller Art. Seinem neuen Heimatort Kleinmachnow, in dem er seit 1956 wohnt und mit ihm viele andere bekannte Maler und Schriftsteller, setzte er 2008 mit seinem Buch Paradies der Begegnungen: Der Künstlerort Kleinmachnow eine bleibende Erinnerung. (Quelle: Wikipedia)

ARTIKEL-NR. MAR183 Preis 25,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.

Der Künstler Jörg Scherkamp (1935 in Ravensburg - 1982 in Augsburg). Scherkamp kam 1952 nach Augsburg, besuchte die Graphische Fachschule und war seit 1962 freischaffender Maler. 1966 erhielt er den Kunstpreis des Bezirks Schwaben. Scherkamp hat sich intensiv mit dem Werk von Bertolt Brecht beschäftigt.

Jörg Scherkamp - Bertolt Brecht: Der Schneider von Ulm

Jörg Scherkamp - Zu Bert Brecht "Der Schneider von Ulm". Original Linolschnitt von Jörg Scherkamp. Großes Format. Motivgröße 49,6 x 50,5 cm. Blattformat 66,6 x 51,8 cm. Mit Trockenstempel der Edition "Graphikkreis der Neuen Münchner Galerie Dr. Hiepe & Co GmbH". Der Linolschnitt auf Japan-Papier ist in Bleistift signiert und nummeriert. Auflage 100 Exemplare. Sehr guter Zustand.

ARTIKEL-NR. GMS1130 Preis 60,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.

Albrecht Ludwig Berblinger (auch bekannt als der Schneider von

Ulm; * 24. Juni 1770 in Ulm; † 28. Januar 1829 ebenda) war ein deutscher

Schneider, Erfinder und Flugpionier.

Seine bekannteste Erfindung ist ein Hängegleiter, der ihm den Gleitflug

ermöglichen sollte. Jahrelang baute und verbesserte Albrecht Berblinger

seinen Flugapparat und beobachtete den Flug von Eulen. Die Leute

spotteten über ihn. Man drohte damit, ihn aus der Zunft zu werfen und

ließ ihn eine hohe Strafe zahlen für sein Werken außerhalb der Zunft.

Trotzdem baute er, unter Einsatz seiner gesamten Einnahmen, weiterhin an

seinem Fluggerät.

Seine Flugversuche führte er heimlich in den Weinbergen am Michelsberg

von Ulm durch. Aus heutiger Sicht bietet die Südlage des Hanges sehr

günstige Voraussetzungen für thermische Aufwinde. Auch die dort

befindlichen Weinbergmauern und Weinberghäuschen boten ideale

Möglichkeiten als Startrampen.

Friedrich I. (Württemberg, König) zeigte Interesse und spendete 20 Louis

d’or. Im Mai 1811 besuchten der König, seine Söhne und der bayerische

Kronprinz Ulm. Nun sollte Berblinger die Flugtauglichkeit seines Gerätes

beweisen.

Ursprünglich wollte Berblinger seine Flugkünste erst am 4. Juni

vorführen und schlug dazu einen Start vom Hauptturm des Ulmer Münsters

vor, dessen Höhe zu diesem Zeitpunkt noch bei 100 Metern lag. Die Ulmer

Ratsherren lehnten Berblingers Vorschlag jedoch ab. Sie trauten seinen

Flugkünsten nicht und verlangten deshalb den Start von der 13 Meter

hohen Mauer der Adlerbastei an der Donau. Berblinger stimmte diesem

Startplatz schließlich zu, ohne sich über die verhängnisvollen Folgen

bewusst zu sein. Um die Donau überqueren zu können, erhöhte Berblinger

die Absprunghöhe durch ein Gerüst auf 20 Meter.

Die Abreise des Königs am 31. Mai führte wohl dazu, dass Berblinger

schon am 30. Mai starten sollte. Der König und viele Ulmer warteten auf

seine erste Flugvorführung, doch Berblinger verschob seinen Start auf

den nächsten Tag. Die historischen Schilderungen lassen darauf

schließen, dass er an diesem Tag die völlig anderen Windverhältnisse

bemerkte und auf Veränderung am nächsten Tag hoffte. Aus heutiger Sicht

ist klar, warum er die von ihm benannte „Fliegekraft“ unter seinen

Flügeln nicht spüren konnte. Durch das relativ kalte Wasser der Donau

entstehen Fallwinde, die durch die Mauern der Bastei noch verstärkt

werden.

Am folgenden Tag, dem 31. Mai, trat er erneut zu einem öffentlichen

Flugversuch an. Der König war schon abgereist, aber sein Bruder, Herzog

Heinrich, und die Prinzen schauten zu. Allerdings hatten sich die

Windverhältnisse innerhalb eines Tages nicht verändert. Das muss ihm

bewusst geworden sein, denn er verzögerte den für 16 Uhr geplanten

Start, mit der Hoffnung es könnte sich noch etwas verändern. Gegen 17

Uhr wurden die zahlreichen Zuschauer und auch Herzog Heinrich ungeduldig

und drängten ihn, endlich mit seiner Vorführung zu beginnen. Ein

umstehender Polizeidiener rempelte Berblinger schließlich an und das

Verhängnis nahm seinen Lauf.

Aus diesem Überraschungsmoment heraus konnte er die erforderliche

Anfangsgeschwindigkeit für den Gleitflug nicht erreichen und die

Tragflächen seines Fluggerätes nicht in einem günstigen Anstellwinkel

ausrichten. Die Fallwinde und der Start mit Rückenwind bescherten dem

Traum vom Fliegen ein jähes Ende. Bereitstehende Fischer retteten ihn

nach dem Absturz unter dem Gejohle der vielen Zuschauer aus den Fluten

der Donau.

Der Absturz mit seinem Flugapparat war auch mit einem sozialen Absturz

verbunden. Man bezeichnete ihn nun als Lügner und Betrüger, was zur

Folge hatte, dass auch die Kunden seiner Schneiderwerkstatt ausblieben.

Mit 58 Jahren starb er im Hospital völlig verarmt und mittellos an

Auszehrung. Nach mündlicher Überlieferung hatte er aber seinen

Flugapparat bis zu seinem Tod auf dem Dachboden aufbewahrt.

1986 fand anlässlich des 175. Jahrestags des ersten Flugversuchs ein von

der Stadt Ulm ausgeschriebener Flugwettbewerb statt, bei dem auch

herausgefunden werden sollte, ob eine Überquerung der Donau an dieser

Stelle überhaupt möglich gewesen wäre. Ein Gleitflug wird durch die an

Flüssen vorherrschenden Fallwinde sehr erschwert. Ein dem Original

nachempfundenes Fluggerät stürzte, wie schon damals, nach wenigen Metern

ins Wasser. Als einziges Modell von 30 gestarteten schaffte ein damals

moderner, den Drachenfliegern abgeschauter Hängegleiter die Strecke. Im

selben Jahr wurde an einem Ulmer Berghang bewiesen, dass Berblingers

Fluggerät grundsätzlich flugfähig war. Ein Nachbau des Flugapparats ist

im Treppenhaus des Ulmer Rathauses zu sehen.

Die heute bekannteste literarische Formung des Stoffes stammt von

Bertolt Brecht. Sein 1934 entstandenes Gedicht Der Schneider von Ulm

steht im zweiten Teil der Svendborger Gedichte, einer Sammlung von

überwiegend politischen Gedichten, die Brecht im Exil verfasste. Brecht

verlegte den Ulmer Flugversuch allerdings ins Jahr 1592, ließ den

Schneider vom „große[n], große[n] Kirchendach“ springen und auf dem

Kirchplatz zu Tode kommen. Sein Antipode ist ein Bischof, der behauptet:

„Es wird nie ein Mensch fliegen“. Aus dem genialen Mechaniker, dessen

sorgfältig und rational ausgearbeiteter Flugversuch durch unglückliche

Umstände scheiterte, wurde so ein vollständig aus seiner Gesellschaft

herausfallender visionärer, aber dilettantischer Träumer.

Der Ingenieur und Schriftsteller Max Eyth schrieb 1906 seinen Roman Der

Schneider von Ulm. Geschichte eines zweihundert Jahre zu früh Geborenen.

Der Regisseur und Autor Edgar Reitz verfilmte 1978 die Geschichte von

Albrecht Ludwig Berblinger mit Tilo Prückner in der Hauptrolle. Der

aufwendig produzierte Film wurde allerdings kein Publikumserfolg und

riss auch Reitz selbst in den finanziellen Abgrund. Barbara Honigmann

gestaltete den Stoff als Hörspiel (1982) und auch als Theaterstück

(1984). (Quelle Wikipedia)

Der Künstler Hans Ticha (* 2. September 1940 in Tetschen) ist ein deutscher Maler, Grafiker und Buchillustrator. Nach der Vertreibung aus der Tschechoslowakei besuchte er von 1946 bis 1958 die Schule in Schkeuditz und studierte von 1958 bis 1962 Pädagogik (Kunsterziehung und Geschichte) an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Von 1962 bis 1964 arbeitete Ticha als Lehrer in Lindenthal bei Leipzig, ab 1965 studierte er an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst Berlin-Weißensee, u. a. bei Kurt Robbel, Werner Klemke, Arno Mohr und Klaus Wittkugel. Nach seinem Studienabschluss war er von 1970 bis 1990 als freischaffender Maler und Buchillustrator tätig. In dieser Zeit gehörte er, wohnhaft in der Rykestraße im Prenzlauer Berg, zum kulturellen Sammelfeld des Kollwitzplatzes in Berlin. Nach der Wende in der DDR zog er 1990 nach Mainz. 1993 zog er nach Hochstadt bei Hanau. Ticha arbeitete für fast alle maßgeblichen Verlage der DDR (Mitteldeutscher Verlag, Verlag Junge Welt, Verlag der Nation, Aufbau Verlag, Kinderbuchverlag Berlin u. v. a.) und war durch Ausgaben der Büchergilde Gutenberg auch im Westen vertreten. Insgesamt gestaltete er mehr als 90 Bücher. „Handwerkliche Solidität, Experimentierfreude, originelle Bildfindungen und konzeptionelle Konsequenz“ zeichnen Tichas Kunst aus (Hiltrud Lübbert). Er wird als „einziger Pop-Künstler der DDR“ bezeichnet, da sein Interesse für die in den Staaten des Warschauer Pakts eher verpönte Pop-Art sich früh schon zeigt und konsequent verfolgt wird. In Auseinandersetzung mit den Stilmitteln der Pop-Art innerhalb der sozialistischen Gesellschaft und ihrer Propaganda-Bilder verändert er den revolutionären Begriff „Agit-Prop“ (Agitation und Propaganda) zu „Agit-Pop“. Neben der Pop-Art gehören zu seinen Vorbildern Fernand Léger, die Maler des Bauhauses wie Oskar Schlemmer und Willi Baumeister, sowie der russische Konstruktivismus. Werke von Ticha befinden sich unter anderem im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, im Weimarer Stadtschloss, im Deutschen Historischen Museum Berlin und im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Bonn. (Quelle:Wikipedia)

Weitere Grafiken von Hans Ticha sehen Sie auf meiner Seite Hans Ticha

Hans Ticha - "Kalles Schlusswort". Original Holzschnitt von Hans Ticha zu Bertolt Brecht aus "Flüchtlingsgespräche". Gefaltetes Doppelblatt mit Holzschnitt (Motiv mit Hammer und Sichel) rechts und Text links. Blattformat: 22 x 27,5 cm. Motivgröße: 22 x 13,7 cm. Vom Künstler in Bleistift signiert. Sehr guter Zustand.ARTIKEL-NR. GI-1998-1d Preis 20,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.

Der Künstler Hans-Joachim Walch (1927 in Berlin - 1991 in Leipzig)

war ein Leipziger Typograf, Illustrator und Buchgestalter. Walch

besuchte von 1947-1949 die Kunstgewerbeschule in Leipzig. Es folgte eine

Ausbildung bei C. G. Röder zum Lithografen und ein Studium er an der

Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. 1952 wurde er

Herstellungsleiter und künstlerischer Gestalter beim Insel Verlag in

Leipzig.

Weitere Grafiken von Hans-Joachim Walch sehen Sie auf meiner Seite Hans-Joachim Walch

Hans-Joachim Walch - zu Bert Brecht "Mutter Courage". Original-Holzstich von Hans-Joachim Walch. Gefaltetes Doppelblatt mit Text links und Holzstich rechts. Blattformat 27 x 22 cm. Motivgröße 15 x 9 cm. Gesetzt aus der Aldus-Buchschrift und von den Druckwerkstätten Stollberg 1967 gedruckt. Vom Künstler Hans-Joachim Walch in Bleistift signiert. Sehr guter Zustand.

ARTIKEL-NR. GI-1967-3a Preis 9,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.

Mutter Courage und ihre Kinder ist ein Drama, das 1938/39 von

Bertolt Brecht im schwedischen Exil verfasst und 1941 in Zürich uraufgeführt

wurde. Es spielt im Dreißigjährigen Krieg zwischen 1624 und 1636. Erzählt

wird die Geschichte der Marketenderin Mutter Courage, die versucht ihr

Geschäft mit dem Krieg zu machen und dabei ihre drei Kinder verliert. Das

Geschehen kann als Warnung an die kleinen Leute verstanden werden, die

hoffen, durch geschicktes Handeln mit dem Zweiten Weltkrieg umgehen zu

können. Gleichzeitig richtet es eine Warnung an die skandinavischen Länder,

in denen Unternehmen darauf hofften, am Zweiten Weltkrieg verdienen zu

können. Brechts Absichten gehen aber darüber hinaus: Er will Abscheu vor dem

Krieg vermitteln und vor der kapitalistischen Gesellschaft, die ihn seiner

Ansicht nach hervorbringt.

Die Mutter Courage ist weiterhin beispielhaft für Brechts Konzept des

epischen Theaters. Die Zuschauer sollen kritisch und distanziert die

Ereignisse auf der Bühne analysieren, nicht gefühlvoll das Schicksal eines

positiven Helden miterleben. Die Aufführung des Berliner Ensembles machte

Brecht durch das „Couragemodell“, eine Sammlung von Fotos, Regieanweisungen

und Kommentaren, zur zeitweise verpflichtenden Vorlage für zahlreiche

Aufführungen auf der ganzen Welt. Das Drama wurde mehrfach vertont und von

der DEFA im Stil der Brechtinszenierung verfilmt. Im Kalten Krieg

boykottierten Theater in einigen westlichen Ländern das Stück.

Dennoch wurde die Mutter Courage ein großer Bühnenerfolg, beinahe jedes

Stadttheater hat sich an der Courage versucht, ebenso viele Regiestars, etwa

Peter Zadek, wie Brecht am Deutschen Theater, oder Claus Peymann mit dem

Berliner Ensemble. Für viele Schauspielerinnen ist die Courage eine

Paraderolle. Das Drama wird häufig als Schullektüre verwendet. (Quelle:

Wikipedia)

Die Personen und ihre Darsteller (Auswahl):

Mutter Courage: Helene Weigel

Kattrin: Angelika Hurwicz

Eilif: Ekkehard Schall

Schweizerkas: Heinz Schubert

Werber: Willi Schwabe

Feldwebel: Gerhard Bienert

Koch: Ernst Busch

u. a.

Das Filmprogrammheft enthält u. a. auch einen Text von Dr. L. Henckel und

die folgenden Bilder:

1. Bild: Regine Lutz als Lagerhure Yvette Pottier und Wolf von Beneckendorf

als Obrist

2. Bild: Helene Weigel und Angelika Hurwicz als stumme Kattrin

3. Bild: Helene Weigel

4. Bild: Die Verhaftung des Schweizerkas (Heinz Schubert)

5. Bild: Helene Weigel mit Ernst Busch als Koch

6. Bild (oben): Helene Weigel, Wolf Kaiser als Feldprediger und Ralf

Bregazzi als Schreiber

7. Bild (unten): Ernst Busch, der den Koch spielt und Helene Weigel

8. Bild (oben): Helene Weigel mit Gert Schäfer als Rittmeister

9. Bild (unten): Ralf Bregazzi, Helene Weigel und Wolf Kaiser

Schon 1947 entwickelte Bertolt Brecht Pläne, sein Antikriegsstück Mutter Courage und ihre Kinder zu verfilmen. Trotz verschiedener gescheiterter Versuche, das Stück publikumswirksam zu verfilmen, wollte Brecht von Anfang an einen Film, der seinem Konzept des epischen Theaters folgt und die Aufführung des Berliner Ensembles dokumentiert. Von der DEFA wurde das Drama erst nach Brechts Tod unter der Regie von Manfred Wekwerth und Peter Palitzsch im Stil der Berliner Inszenierung verfilmt. Wekwerth und Palitzsch bezeichneten ihr Projekt als „Dokumentarverfilmung nach der Aufführung des Berliner Ensembles“. In Stummfilmen und in der Filmtechnik suchten sie nach Möglichkeiten, brechtsche Verfremdungseffekte filmisch umzusetzen und knüpften dabei an Überlegungen zu technischen Verfremdungsmöglichkeiten an, die Brecht bereits 1950 anstellte. Dabei setzten sie spezielle Techniken der Filmentwicklung ein, etwa Doppelbelichtung, Brauntönung, grobes Korn und harte Kontraste, noch verstärkt durch harte Beleuchtung, um den Chronikcharakter hervorzuheben. „Beruhigte Kamera“ und extreme Reduktion der Schnitte waren weitere Konzepte. Als analoges filmisches Mittel für die Projektion von Zwischentiteln auf den Vorhang im Theater reduzierten sie ab und an das filmische Breitwandformat, etwa bei den Songs, durch „den sogenannten Kasch (Verengung des Cinemascope-Formats durch seitliche Schiebeblenden)“. Außerdem blendeten sie zwischen Szenen breitformatige Stahlstiche von Jacques Callot aus der Zeit des 30-jährigen Krieges ein. Sie vermieden Nahaufnahmen der Gesichter.

Der Film wurde anlässlich Brechts 63. Geburtstag am 10. Februar 1961

in 15 Kinos der DDR gleichzeitig zum ersten Mal vorgeführt, nachdem er von

einer Kommission des Kulturministeriums abgenommen worden war. Trotz Lobes für

die Darstellungsleistung Helene Weigels und der Feststellung, dass sich der Film

„durch ein hohes künstlerisches Niveau“ auszeichne, wurden auch Vorbehalte in

Richtung auf Formalismusvorwürfe geäußert.

Friedrich Luft, damals einer der wichtigsten Theaterkritiker im Westen,

hielt das Experiment der Übertragung des Verfremdungseffekts auf den Film für

gescheitert. Der Zuschauer werde nicht vom Geschehen erfasst, er werde „in drei

langen Stunden im Kino immer wieder aus der Illusion entlassen. Die drei Stunden

werden ihm so wie sechs.“ Laut Spiegel hielt sich der Publikumserfolg in

Grenzen, nach 7 Tagen sei der Film aus Berlin in ein Kino in Friedrichsfelde

verlegt worden. Hauptdarstellerin Helene Weigel räumte ein: „Wir wissen nicht,

ob unser Film dem Publikum gefällt. Es wird sich zu ihm hinraufen müssen.“

Andere Angaben über den Publikumserfolg macht Joachim Lang in seiner

Untersuchung zum Film: „In 45 Vorstellungen der ersten Woche sahen ihn über

22.000 Zuschauer, was einer Auslastung der Kinos von 81,6 % entspricht. Trotzdem

wurde der Film nach einer Woche aus den Berliner Kinos herausgenommen, obwohl

die dortige Auslastung 64,2 % betrug.“ Den Grund für die Absetzung konnte die

Untersuchung nicht klären.

Die offizielle DDR-Presse reagierte moderat auf das Experiment. Das Neue

Deutschland hielt den Film für einen lehrreichen „Versuch, Theatralisches und

Filmisches zu einem Bündnis zu führen.“ Sehr positiv äußerte sich Manfred

Jelinski in der „Deutschen Filmkunst“. „Für ihn haben Wekwerth und Palitzsch die

einzig mögliche Form gefunden, Bertolt Brecht, genauer gesagt, dieses Stück auf

die Leinwand zu transportieren.“ (Quelle: Auszüge aus Wikipedia)

![]()

Inhaber Elke Rehder

Blumenstr. 19

22885 Barsbüttel

USt-IdNr. DE172804871

Telefon +49 (0) 40 710 88 11 oder E-Mail:

Bestellen können Sie telefonisch, schriftlich oder per E-Mail.

|

|