Friedrich Hölderlin An Herkules - Radierungen von Elke Rehder

![]() zurück

zur Friedrich Hölderlin

zurück

zur Friedrich Hölderlin

Mappe mit 4 nummerierten, signierten und betitelten Radierungen von Elke Rehder und einem handgeschöpften Papierobjekt auf dem Titelblatt. Vorwort von Günther Nicolin. Handeinband (Christian Zwang, Hamburg) in dunkelrotem Leinen. 6 Seiten Text, Format: 39 x 55 cm. 1994. Auflage: 40 nummerierte u. signierte Exemplare.

ARTIKEL-NR. P29 Preis 400,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.

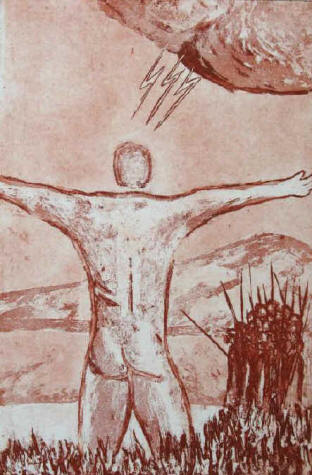

Friedrich Hölderlin: An Herkules - wie Kronions Blitze,

aus der Jugend Wolke los. Radierung von Elke Rehder zum Mappenwerk An Herkules

In der Kindheit Schlaf begraben

Lag ich, wie das Erz im Schacht;

Dank, mein Herkules! den Knaben

Hast zum Manne du gemacht,

Reif bin ich zum Königssitze,

Und mir brechen stark und groß

Taten, wie Kronions Blitze,

Aus der Jugend Wolke los.

Wie der Adler seine Jungen,

Wenn der Funk im Auge glimmt,

Auf die kühnen Wanderungen

In den frohen Äther nimmt,

Nimmst du aus der Kinderwiege,

Von der Mutter Tisch und Haus

In die Flamme deiner Kriege,

Hoher Halbgott, mich hinaus.

Wähntest du, dein Kämpferwagen

Rolle mir umsonst ins Ohr?

Jede Last, die du getragen,

Hub die Seele mir empor,

Zwar der Schüler mußte zahlen;

Schmerzlich brannten, stolzes Licht,

Mir im Busen deine Strahlen,

Aber sie verzehrten nicht.

Wenn für deines Schicksals Wogen

Hohe Götterkräfte dich,

Kühner Schwimmer! auferzogen,

Was erzog dem Siege mich?

Was berief den Vaterlosen,

Der in dunkler Halle saß,

Zu dem Göttlichen und Großen,

Daß er kühn an dir sich maß?

Was ergriff und zog vom Schwarme

Der Gespielen mich hervor?

Was bewog des Bäumchens Arme

Nach des Äthers Tag empor?

Freundlich nahm des jungen Lebens

Keines Gärtners Hand sich an,

Aber kraft des eignen Strebens

Blickt' und wuchs ich himmelan.

Sohn Kronions! an die Seite

Tret ich nun errötend dir,

Der Olymp ist deine Beute;

Komm und teile sie mit mir!

Sterblich bin ich zwar geboren,

Dennoch hat Unsterblichkeit

Meine Seele sich geschworen,

Und sie hält, was sie gebeut.

Herkules – in mythologischer Sicht gilt er als der Held, der aus eigener

Kraft sein Leben gestaltet und dem es gelingt, göttliche Unsterblichkeit zu

erringen.

Für den jungen Dichter Friedrich Hölderlin (1770-1843) ist Herkules der

mächtige Erwecker aus verträumter Kindheit und führerloser Jugend. An der

Seite des Halbgotts gewinnt er das Selbstbewusstsein schöpferischer

Existenz.

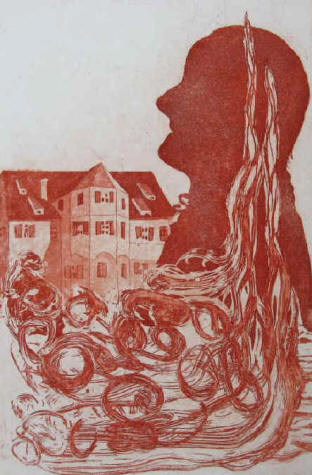

In den Rahmen der Biographie des Dichters stellt Elke Rehder ihre graphische

Deutung des Gedichts „An Herkules“: zunächst der jugendlich strebende

Hölderlin im Schattenriss, am Ende der vereinsamt umnachtete Turmbewohner in

Tübingen. Zweifach der Blick auf das Gedicht: das heldische Leben im

Aufbruch zu ruhmreicher Tat – das emporstrebende Leben „nach des Äthers

Tag“.

Anmerkung von Elke Rehder zu den Radierungen

Meine Radierungen sind keine Illustrationen. Ich habe das Gedicht An Herkules nicht illustriert. Die Kunst gibt mir die Freiheit, meine eigenen Gedanken und Empfindungen zu Hölderlins Strophen bildhaft zu machen.

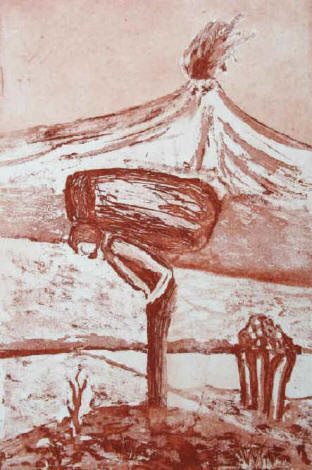

In der nachfolgenden Abbildung trägt Herkules die Last. Der Vulkankegel im Hintergrund bringt eine Verbindung zu Hölderlins Empedokles. Der Tod des Philosophen Empedokles in der feuerroten Glut des Ätna wurde von mir im Jahre 2001 mit handgeschöpften Papierobjekten in Kombination mit Radierungen behandelt (siehe meine Kassette zu drei Gedichten von Friedrich Hölderlin).

Jede Last, die du getragen,

Hub die Seele mir empor, Radierung von Elke Rehder zum Mappenwerk An Herkules

Friedrich Hölderlin hat eine enge Verbindung zum Neckar, einem 362 km langen Nebenfluss des Rheins. Friedrich Hölderlin verbrachte seine Kindheit und Jugend in Nürtingen an den Ufern des Neckars, wohin er auch später immer wieder gerne zurückkehrte. Nürtingen ist heute die drittgrößte Stadt des Landkreises Esslingen. Das Hölderlin-Gymnasium in Nürtingen ist nach dem Dichter benannt.

Die nebenstehende Radierung zeigt den jungen Hölderlin, in dessen Kopf die Gedanken als Quelle sprudeln und fließen. Ähnlich wie das Wasser im Neckar kontinuierlich dahinfließt, fließt auch das Leben dahin. Hölderlin hat in diesem Bilde die Hälfte des Lebens noch nicht erreicht. Noch ist der Adler in seinem Kopf, der mit weit ausgebreiteten Schwingen das Weltgeschehen aus der Höhe des Olymps betrachtet. Das griechische Wort "Olymp" kann auch mit "Himmel" übersetzt werden. In der griechischen Mythologie ist der Olymp der Berg der Götter. Hölderlin bleibt der griechischen Mythologie sein Leben lang verbunden.

In Hölderlins "Hymnische Entwürfe" wird das Symbol des Adlers deutlich:

Der Adler

Mein Vater ist gewandert, auf dem Gotthard,

Da wo die Flüsse, hinab,

Wohl nach Hetruria seitwärts,

Und des geraden Weges

Auch über den Schnee,

Zu dem Olympos und Hämos

Wo den Schatten der Athos wirft,

Nach Höhlen in Lemnos ...

Auch in Hölderlins Gedicht Patmos taucht das symbolische Bild des Adlers auf und der Dichter selbst scheint sich mit dem Adler zu identifizieren

Patmos

Dem Landgrafen von Homburg

Nah ist

Und schwer zu fassen der Gott.

Wo aber Gefahr ist, wächst

Das Rettende auch.

Im Finstern wohnen

Die Adler und furchtlos gehn

Die Söhne der Alpen über den Abgrund weg

Auf leichtgebaueten Brücken.

Drum, da gehäuft sind rings

Die Gipfel der Zeit, und die Liebsten

Nah wohnen, ermattend auf

Getrenntesten Bergen,

So gib unschuldig Wasser,

O Fittiche gib uns, treuesten Sinns

Hinüberzugehn und wiederzukehren.

In Hölderlins Gedicht An den Aether findet man den Adler in der folgenden Strophe:

Möcht' ich wandern und rufen von da dem eilenden Adler,

Daß er, wie einst in die Arme des Zeus den seligen Knaben,

Aus der Gefangenschaft in des Aethers Halle mich trage.

Wie der Adler seine Jungen,

Wenn der Funk im Auge glimmt,

Auf die kühnen Wanderungen

In den frohen Äther nimmt

Radierung von Elke Rehder

Der Hölderlinturm zu Tübingen wurde im späten 19. Jahrhundert nach dem Dichter Friedrich Hölderlin benannt, der dort vom 3. Mai 1807 bis zu seinem Tod im Jahr 1843 lebte. Das Gebäude ist eine der bekanntesten Gedenkstätten Tübingens.

Portrait des alten Friedrich Hölderlin

im Hölderlinturm

am Neckar

Radierung von Elke Rehder

Die Geschichte des Hölderlinturms lässt sich bis ins 13. Jahrhundert

zurückverfolgen. Der Sockel des Turms war Teil der mittelalterlichen

Stadtmauer entlang des nördlichen Neckarufers. Die Existenz eines

unmittelbar an den Turmsockel angrenzenden Hauses ist seit dem frühen 17.

Jahrhundert belegt. Mit diesem unter einem Dach verbunden wurde im späten

18. Jahrhundert ein auf den Sockel aufgesetztes achteckiges Stockwerk.

Im Jahr 1807 wurde das Gebäude vom Schreinermeister Ernst Friedrich Zimmer

erworben. Dieser nahm dort noch im gleichen Jahr den als unheilbar krank aus

dem Autenrieth’schen Klinikum entlassenen Hölderlin, dessen Hyperion er

bewunderte, auf. Der Dichter bewohnte 36 Jahre lang im ersten Stock des

Turmes ein bescheiden eingerichtetes Zimmer.

Während der Turmzeit schrieb Hölderlin weiterhin – meist unter dem Pseudonym

Scardanelli – und empfing auch Besucher, wie beispielsweise die Dichter und

damaligen Studenten am Tübinger Stift Wilhelm Waiblinger und Eduard Mörike.

Hermann Hesse beschreibt 1914 in seiner Erzählung Im Presselschen Gartenhaus

einen Besuch der Beiden bei dem kranken Hölderlin im Turm.

Zimmer ließ das zweistöckige Gebäude bis 1828 mehrmals ausbauen. Er starb

1838, seine Tochter Charlotte kümmerte sich fortan um den kranken Hölderlin.

Im Jahr 1874 erwarb der Schuhmachermeister Carl Friedrich Eberhardt das

Haus, ließ es wiederum erweitern und richtete dort eine Badeanstalt ein. Am

14. Dezember des folgenden Jahres brannte der Turm bis auf das Erdgeschoss

ab. Bald wurden auf den Grundmauern ein neuer, runder Turm mit spitzerem

Dach und ein größeres angrenzendes Haus errichtet. In den Bauplänen findet

sich der Name „Hölderlin’s Turm“.

Die Stadt Tübingen erwarb im Jahr 1921 das Haus mit Unterstützung der

„Vereinigung zur Erhaltung und Erwerbung des Hölderlinturms“. Im Jahr 1984

wurde im Zuge einer Renovierung das Innere des Hauses der Raumaufteilung zu

Hölderlins Zeit angenähert.

Heute befindet sich hier das Hölderlin-Museum mit einer Dauerausstellung,

Sonderausstellungen und einer Präsenzbibliothek. Der Hölderlinturm wird im

Auftrag der Stadt Tübingen von der 1943 gegründeten Hölderlin-Gesellschaft,

die ihren Sitz in dem Haus hat, verwaltet.

(Quelle:Wikipedia)

![]()

Inhaber Elke Rehder

Blumenstr. 19

22885 Barsbüttel

USt-IdNr. DE172804871

Telefon +49 (0) 40 710 88 11 oder E-Mail:

Bestellen können Sie telefonisch, schriftlich oder per E-Mail.

|

|