Friedrich Hölderlin Gedichte - Empedokles, Lebenslauf, Hälfte des Lebens

![]() zurück

zur Friedrich Hölderlin

zurück

zur Friedrich Hölderlin

Kassette mit 3 Farbradierungen, 3 farbigen handgeschöpften Papierobjekten mit Radierung und einer zusätzlichen Radierung auf dem Kassettendeckel. 5 Seiten Text. Format: 38 x 49 cm. Barsbüttel, Elke Rehder Presse, 2001. Auflage: 40 nummerierte und von der Künstlerin Elke Rehder signierte Exemplare.

ARTIKEL-NR. P26 Preis 600,00 € inkl. MwSt, inkl. Versand. Unser Liefergebiet ist Deutschland. Lieferzeit 3-5 Tage. Zahlungsarten: PayPal / Überweisung.

Sprachlos und kalt, im Winde

Klirren die Fahnen. Radierung mit Papierobjekt zu "Hälfte des Lebens" von Friedrich Hölderlin

Mit gelben Birnen hänget

Und voll mit wilden Rosen

Das Land in den See,

Ihr holden Schwäne,

Und trunken von Küssen

Tunkt ihr das Haupt

Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn

Es Winter ist, die Blumen, und wo

Den Sonnenschein,

Und Schatten der Erde?

Die Mauern stehn

Sprachlos und kalt, im Winde

Klirren die Fahnen.

"Hälfte des Lebens" ist eines der berühmtesten Gedichte von Friedrich Hölderlin. Es erschien zuerst im Jahr 1804 in Friedrich Wilmans Taschenbuch für das Jahr 1805. Die Strophen weisen 42, bzw. 41 Silben auf, d. h. das Gedicht ist symmetrisch aufgebaut, mit dem Bruch genau in der Mitte. Die verwendeten Symbole: Birnbaum – Rosen – Wasser – Mauern – klirrende Fahnen könnten in ihrer Abfolge die Form einer Parabel andeuten, deren Scheitelpunkt in der Mitte des Gedichtes liegt. Die Zäsur zwischen den beiden Strophen, auf die so deutlich hingewiesen wird, ist nach Meinung einiger Autoren für Hölderlin ein Symbol des Erhabenen. Die Verklammerung zwischen den beiden Strophen ergibt sich aus Wasser und den darauf folgenden Weh-Fragen, schließlich endend mit Winde, dem Aushauchen des Lebens.

Hölderlin sandte die von ihm selbst als „Nachtgesänge“ bezeichneten Gedichte

(Chiron, Thränen, An die Hoffnung, Vulkan, Blödigkeit, Ganymed, Hälfte des

Lebens, Lebensalter, Der Winkel von Hahrdt) Ende 1803/Anfang 1804 aus Nürtingen

an den Verleger Friedrich Wilmans. Textgenetisch sind in dem Gedicht „Hälfte des

Lebens“ 11 Segmente zusammengefügt, die in anderen Zusammenhängen entstanden

sind. Erschienen sind die Gedichte Ende August 1804 im Taschenbuch für das Jahr

1805.

Selbst Verehrer Hölderlins konnten dieses Gedicht nicht einordnen. Christoph

Theodor Schwab und Ludwig Uhland, die 1826 einen ersten Hölderlin-Gedichtband

herausgaben, übergingen die Nachtgesänge, also auch Hälfte des Lebens, weil sie

sie für Produkte der Geisteskrankheit hielten. Das Gedicht erschien erst wieder

in der von Schwab 1846 besorgten Hölderlin-Gesamtausgabe, allerdings wurde in

dieser Version „Birnen“ durch „Blumen“ ersetzt; diese Version wird auch in der

Werkausgabe von 1906 in der Rubrik „Aus der Zeit des Irrsinns“ präsentiert. Das

Gedicht wurde vielfach vertont und in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Der Titel des Gedichts ist auch der Titel des DEFA-Spielfilms „Hälfte des Lebens“ von Herrmann Zschoche aus dem Jahre 1984, der Hölderlins Lebensjahre zwischen 1796-1806 darstellt. (Angaben nach Quelle Wikipedia)

Meine Gefühle für die "Hälfte des Lebens" – ein "memento mori" – habe ich in eine kombinierte Arbeit aus Papierobjekt mit Radierung hineingelegt. Das Fähnlein steht weiß und steif als Symbol für den Winter und gleichzeitig im übertragenen Sinne für die letzte Lebenshälfte. Ich habe darauf verzichtet, die erste Hälfte des Lebens darzustellen, weil ich glaube, dass es eine sommerliche Erfüllung für Hölderlin nicht geben konnte. In seinem "Weh mir" am Anfang der zweiten Strophe wird dies von Hölderlin auch bitter beklagt.

Hoch auf strebte mein Geist, aber die Liebe zog

Schön ihn nieder; das Leid beugt ihn gewaltiger;

So durchlauf ich des Lebens

Bogen und kehre, woher ich kam.

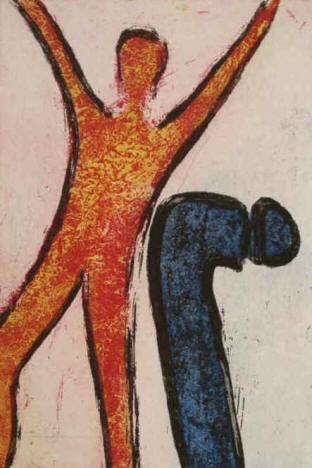

Das Gedicht "Lebenslauf" beschreibt die Situation des alternden Menschen. Hierzu habe ich eine Farbradierung geschaffen, die den hoch aufstrebenden Geist der Jugend in der ersten Hälfte des Gedichts dem gebeugten in der zweiten Hälfte gegenüberstellt. Durch meine Farbwahl wird dieser Gegensatz noch verstärkt. Ein kräftiges Rot rückt die erste Lebenshälfte nach vorne und ein kaltes, dunkles Blau das Ende in die Ferne.

Farbradierung zu "Lebenslauf" von Friedrich

Hölderlin

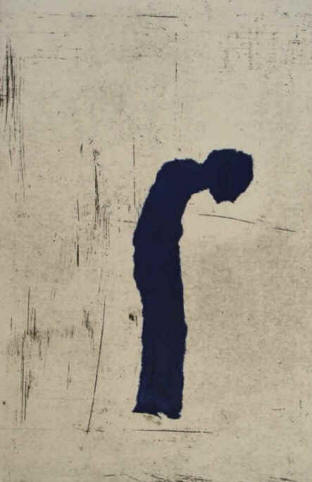

Zusätzlich zu dieser Gegenüberstellung beider Hälften in der Farbradierung habe ich die Gefühle des nahenden Lebensendes in einer Kombination aus handgeschöpftem Papier und Radierung in reduzierter Form wiedergegeben:

Radierung mit handgeschöpftem Papierobjekt von Elke Rehder

Der Tod des Empedokles ist ein unvollendetes Dramenprojekt von Friedrich

Hölderlin. Das Stück behandelt die letzten Lebenstage des

vorsokratischen Philosophen Empedokles aus Agrigent, der sich einer

Legende nach durch einen Sturz in den Ätna mit den Worten „Im freien

Tod, nach göttlichem Gesetz“ das Leben nahm.

Hölderlins hauptsächliche Quelle für den Empedokles-Stoff waren die

Lebensbeschreibungen, Lehren und Aussprüche hervorragender Philosophen

des antiken Philosophiehistorikers Diogenes Laertius. Das Stück entstand

in den Jahren 1797 bis 1800 und wurde erst nach dem Tod des Dichters

veröffentlicht. Die Hölderlin-Editoren haben drei Fassungen des Werks

aus den Handschriften rekonstruiert; außerdem sind mehrere Pläne,

Entwürfe und theoretische Schriften erhalten, die sich auf das Drama

beziehen. Hölderlin beschäftigte sich bereits während seiner Arbeit an

dem zuvor erschienenen Roman Hyperion mit diesem Stoff. Die Titelfigur

sagt an einer Stelle: „Gestern war ich auf dem Ätna droben. Da fiel der

große Sicilianer mir ein, der einst des Stundenzählens satt, vertraut

mit der Seele der Welt, in seiner kühnen Lebenslust sich da hinabwarf in

die herrlichen Flammen.“ Der erste Beleg für die Arbeit an dem Drama

selbst findet sich in einem Brief Hölderlins an seinen Bruder vom Sommer

1797. Darin heißt es: „Ich habe den ganz detaillierten Plan zu einem

Trauerspiele gemacht, dessen Stoff mich hinreißt.“ Dieser so genannte

„Frankfurter Plan“ ist erhalten geblieben; Hölderlin notierte ihn in

einem Schulheft des jungen Henry Gontard, dessen „Hofmeister“, also

Privatlehrer er war. Aus diesem Plan geht hervor, dass das Drama auf

fünf Akte angelegt war. Etwa zur selben Zeit entstand auch eine

dreistrophige, Empedokles betitelte alkäische Ode, in der Bedauern, aber

auch Bewunderung für dessen Heldenmut zum Ausdruck kommt. Veröffentlicht

wurde sie 1801 in dem Almanach Aglaia.

Friedrich Hölderlin arbeitete zwischen 1797 und 1800 an einem Trauerspiel

Der Tod des Empedokles, das unvollendet blieb; es entstanden drei

Entwürfe. Empedokles lebt in Harmonie mit einer „größeren“ Natur, in der

er sich wie ein Gott fühlt. Dadurch entsteht ein schroffer Gegensatz

zwischen ihm und seinen Mitbürgern, die sich nur ihren

Alltagsbedürfnissen widmen. Die Agrigenter wollen sich zwar seiner

Leitung unterstellen, aber nur im herkömmlichen politischen Sinn, indem

sie ihn zum König erheben; sie erkennen nicht, dass die Führung, die er

ihnen bieten könnte, geistiger Art ist. Die Königswürde lehnt er ab, da

sie nicht mehr zeitgemäß sei. Er fordert Abkehr von der Tradition und

eine radikale Neuorientierung mit der „göttlichen Natur“ als Leitbild.

Das Volk beharrt jedoch auf seiner gewohnten Denkweise. Empedokles

scheitert äußerlich, indem er aus seiner Heimatstadt verbannt wird, und

innerlich, indem sein Bund mit den Göttern zerbricht. Mit seinem Tod im

Ätna zieht er die Konsequenz daraus. Erst 1826 wurde der dritte Entwurf

des Trauerspiels gedruckt; 1846 erschienen alle drei Entwürfe in der

Gesamtausgabe Friedrich Hölderlins sämtliche Werke. 1805 brachte

Friedrich Wilhelm Sturz die erste moderne Edition der Fragmente des

Empedokles heraus.

Der Dichter Matthew Arnold veröffentlichte 1852 eine Gedichtsammlung

Empedocles on Etna and Other Poems. Das titelgebende Gedicht (dramatic

poem) besteht aus Dialogen. Wie schon Hölderlin lässt Arnold den

Philosophen im Ätna sterben; der Tod ist ein Moment der Freude und

erscheint als Akt der Befreiung.

Friedrich Nietzsche schätzte Empedokles und betrachtete ihn als Muster

eines tragischen Philosophen. Er plante eine Tragödie zu verfassen,

deren Held Empedokles sein sollte; Entwürfe aus dem Zeitraum 1870–71

sind überliefert.

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff meinte, dass Empedokles’ Philosophie,

„obwohl sie wenig original und tief war, zu einer dauernden Macht

gelangte“; dies habe der Dichter durch seine „formale Kunst“ erreicht.

Romain Rolland verfasste 1918 einen Essay Empédocle d’Agrigente et l’âge

de la haine, der 1947 in deutscher Übersetzung erschien. Darin schildert

er Empedokles als den menschlichsten Vorsokratiker, dessen Dichtung ein

Gesang der Hoffnung und des Friedens sei.

1937 veröffentlichte Sigmund Freud seinen Aufsatz Die endliche und die

unendliche Analyse, worin er Empedokles als „eine der großartigsten und

merkwürdigsten Gestalten der griechischen Kulturgeschichte“ bezeichnet.

Freud vertritt dort die Ansicht, der antike Philosoph habe, indem er das

Prinzip des Streits als eigenständige Naturkraft einführte, den

Todestrieb entdeckt und sei damit ein Vorläufer der Psychoanalyse. Die

Psychoanalyse habe nach zweieinhalb Jahrtausenden die Theorie des

Empedokles neu entdeckt und „gewissermaßen biologisch unterbaut“, indem

sie den Destruktionstrieb auf den Todestrieb zurückführte, „den Drang

des Lebenden, zum Leblosen zurückzukehren“.

Bertolt Brecht schrieb 1935 das Erzählgedicht Der Schuh des Empedokles.

Darin präsentiert er neben der von Diogenes Laertios mitgeteilten

Fassung der Geschichte vom Tod im Ätna eine eigene Version. In Brechts

Darstellung bestieg Empedokles, als er wegen Altersgebrechen lebensmüde

war, den Vulkan und ließ, bevor er in den Krater sprang, einen seiner

abgetragenen ledernen Schuhe zurück. Damit wollte er erreichen, dass der

Schuh dort später gefunden würde und so die einsetzende Legendenbildung

zunichte gemacht würde.

Das 1971 uraufgeführte Stück Hölderlin von Peter Weiss befasst sich

ebenfalls mit der Thematik des Empedokles. Der Dichter Hölderlin

entwirft in ihm ein Stück im Stück; er schildert einen Empedokles der

sich als geistiger Führer ins Gebirge zurückzieht, um die Gesellschaft

zur Erneuerung zu führen. Kaum verbreitet sich die Sage von Empedokles,

ist „vom Widerstand der Sclaven in den Silberminen“ zu hören. Empedokles

steht spiegelbildlich im Umfeld der Erneuerung Agrigents für den

Hölderlin der französischen Revolution. Die Identifikation des

Hölderlins mit dem literarischen Vorbild des Empedokles gleicht

symmetrisch der Identifikation Peter Weiss’ mit dem Dichter Hölderlin.

(Angaben nach Quellen aus Wikipedia)

Empedokles

Das Leben suchst du, suchst, und es quillt und glänzt

Ein göttlich Feuer tief aus der Erde dir,

Und du in schauderndem Verlangen

Wirfst dich hinab, in des Aetna Flammen.

So schmelzt' im Weine Perlen der Übermut

Der Königin; und mochte sie doch! hättst du

Nur deinen Reichtum nicht, o Dichter,

Hin in den gärenden Kelch geopfert!

Doch heilig bist du mir, wie der Erde Macht,

Die dich hinwegnahm, kühner Getöteter!

Und folgen möcht' ich in die Tiefe,

Hielte die Liebe mich nicht, dem Helden.

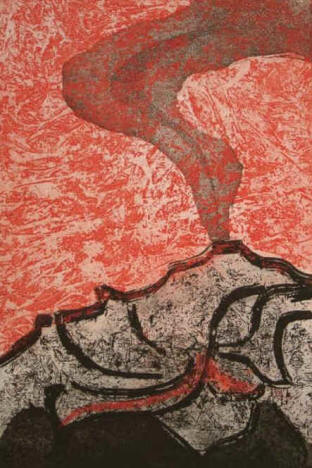

Der Tod des Empedokles wurde von Hölderlin auch als Drama in mehreren

Fassungen beschrieben. Die Sage vom Tode des im Jahre 483 in Sizilien geborenen

Philosophen Empedokles, der sich in den Krater des Vulkans Ätna stürzte, wird

bei Hölderlin zu einem religiösen Mysterium. Zu dem Gedicht "Empedokles" schuf

ich zuerst eine Farbradierung in Rot und Schwarz; eine stilisierte Ansicht eines

feuerspeienden Vulkans.

Der Vulkan Ätna.

Farbradierung von Elke Rehder zum Gedicht Empedokles von Friedrich Hölderlin

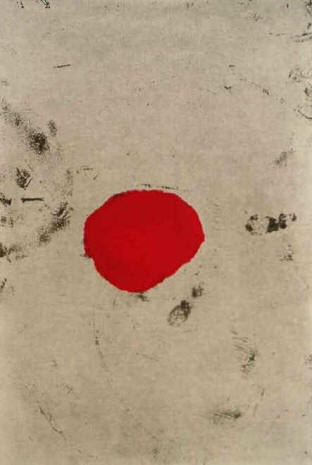

Das Thema ließ mich nicht los, so dass ich weiter daran arbeitete. Ich studierte in alten Büchern die Geologie des Ätnas und fertigte schließlich eine zweite Farbradierung, welche die Anordnung der verschiedenen Einzelkrater des Ätnas aus der Vogelperspektive zeigt. Diese abstrahierte Darstellung gleicht einem mystischen Vogelbildnis.

Der Vulkan Ätna aus der Vogelperspektive

nach einem alten Luftbild umgesetzt in eine Farbradierung zu Empedokles von Friedrich Hölderlin

Auf der Suche nach einer weiteren Reduktion entschied ich mich auch hier für eine kombinierte Arbeit aus handgeschöpftem Papier mit Radierung. Der rote Punkt symbolisiert eines der vier von Empedokles genannten Grundstoffe, das trockene und warme Feuer (Heraklit).

Das Auge des Vulkans.

Radierung mit handgeschöpftem Papierobjekt von Elke Rehder

zu dem Gedicht "Empedokles" von Friedrich Hölderlin

Empedokles (um 495 v. Chr. in Akragas, dem heutigen Agrigent auf Sizilien;

† um 435 v. Chr. wohl auf der Peloponnes) war ein antiker griechischer

Philosoph (Vorsokratiker), Politiker, Redner und Dichter. Unklar ist, ob

die Behauptungen zutreffen, wonach er sich auch als Arzt, Magier und

Wahrsager betätigte. Zahlreiche Geschichten über sein Leben und seinen

Tod tragen legendenhafte Züge. Als Politiker war er in seiner

Heimatstadt Akragas umstritten und musste ins Exil gehen, aus dem er

nicht mehr zurückkehrte.

Die Philosophie des Empedokles ist in seinen beiden nur fragmentarisch

erhaltenen Gedichten – dem Lehrgedicht über die Natur und den

„Reinigungen“ – dargelegt. Wie bei den Vorsokratikern üblich befasste er

sich mit der Frage der Weltentstehung (Kosmogonie) und versuchte die

Ordnung und Beschaffenheit des Weltalls zu klären (Kosmologie). In

diesem Zusammenhang entwickelte er eine von mythischem Denken geprägte

physikalische und biologische Theorie, zu der auch eine Vorstellung von

der Entstehung des Lebens auf der Erde und der Evolution der Lebewesen

gehörte. Er führte die Lehre von den vier Urstoffen

(Vier-Elemente-Lehre) ein, die für das naturwissenschaftliche Weltbild

der Antike maßgeblich wurde und auch die Medizin beeinflusste.

Eine zentrale Rolle spielen in seiner Philosophie ethische und religiöse

Überzeugungen, die eng mit seiner Lehre von der Reinkarnation verknüpft

sind; im Mittelpunkt steht die Forderung nach Gewaltlosigkeit. Die frei

erfundene Legende von seinem Tod im Vulkan Ätna beschäftigte die

Fantasie der Nachwelt bis in die Moderne.

Die Hauptquelle für das Leben des Empedokles ist das ihm gewidmete Kapitel

im achten Buch der Philosophenbiografien des Doxographen Diogenes

Laertios. Diogenes beruft sich für seine Angaben über Empedokles auf 22

heute verlorene Schriften verschiedener Autoren, die ihm aber

möglicherweise zum Teil nur aus Zitaten in späterer Literatur bekannt

waren. Seinen Quellen entnahm er insbesondere anekdotisches Material.

Die überlieferten Geschichten dienen großenteils der mitunter

drastischen Veranschaulichung von angeblichen oder tatsächlichen

Charakterzügen oder Fähigkeiten des Philosophen. Manche Anekdoten sind

frei erfunden, viele wirken zumindest sagenhaft ausgeschmückt. Manchmal

ist – wie bei Heraklit – erkennbar, dass der Urheber einer Behauptung

oder Geschichte beabsichtigte, den Philosophen lächerlich zu machen.

Einige Angaben über Empedokles’ Leben sind möglicherweise aus einer

biografischen Interpretation von Stellen in seiner Dichtung entstanden.

Tatsächlich können einzelne Bemerkungen des Dichters einen

autobiografischen Hintergrund haben, doch ist bei derartigen Folgerungen

Vorsicht geboten. Generell ist die Glaubwürdigkeit der Überlieferung

umstritten.

Da die Lehrdichtung des Empedokles nur bruchstückhaft erhalten ist, sind

auch Werke anderer Autoren wichtige Quellen für seine Lehre. Eine Reihe

von Informationen liefern Aristoteles und Plutarch sowie

Aristoteles-Kommentatoren (insbesondere Simplikios). Plutarchs

umfangreiche Monographie über Empedokles ist bis auf ein Fragment

verloren, doch äußert er sich auch in seinen erhaltenen Schriften über

den Vorsokratiker und zitiert ihn.

Die Geburt des Empedokles lässt sich nur ungefähr datieren; da er etwas

jünger war als sein Zeitgenosse Anaxagoras, fällt sie wohl in die ersten

Jahre des 5. Jahrhunderts. Er stammte aus einer vornehmen und reichen

Familie seiner Heimatstadt Akragas. Sein Großvater, der ebenfalls

Empedokles hieß, war Pferdezüchter und Sieger bei den Olympischen

Spielen von 496. Sein Vater Meton war ein prominenter Politiker. Nach

dem Tode des um 472 v. Chr. gestorbenen Tyrannen Theron begannen in

Akragas unruhige Zeiten. Der Nachfolger des Tyrannen, sein Sohn

Thrasydaios, musste nach nur einjähriger Herrschaft ins Exil gehen. Bei

dieser politischen Neuorientierung der Stadt spielte Meton auf der Seite

der Tyrannengegner eine führende Rolle. Angeblich wurde Empedokles die

Königswürde angeboten, die er jedoch ablehnte. Sicher ist, dass sich die

Idee einer demokratischen Staatsordnung durchsetzte. Empedokles

engagierte sich auf der Seite der Demokratiebefürworter und trat

energisch gegen Bestrebungen auf, die nach seiner Einschätzung auf eine

Tyrannenherrschaft abzielten. Er erreichte die Auflösung einer

Organisation, die als „Versammlung der Tausend“ bezeichnet wurde und

wohl oligarchische Ziele verfolgte. Eine von Diogenes Laertios

mitgeteilte Anekdote über Todesurteile, die er veranlasst haben soll,

ist allerdings unglaubwürdig; es handelt sich wohl um eine Erfindung

eines Komödiendichters. Anscheinend war Empedokles ein begabter Redner,

Aristoteles bezeichnete ihn sogar als Erfinder der Rhetorik.

Empedokles’ Verhältnis zu älteren und zeitgenössischen Philosophen ist

schwer zu bestimmen. In der Antike galt er als Schüler des Pythagoras

oder von frühen Pythagoreern. Diese Annahme war wegen der Verwandtschaft

seiner Lehre mit pythagoreischem Gedankengut naheliegend. Ein direktes

Schülerverhältnis zu Pythagoras ist allerdings aus chronologischem Grund

ausgeschlossen. Außerdem bezeichnet ihn eine antike Überlieferung als

Schüler des Parmenides, dessen Lehre ihn jedenfalls beeinflusst hat.

Der biografischen Überlieferung zufolge war Empedokles auch ein

erfolgreicher Arzt. Er soll eine Scheintote geheilt haben, die von ihren

Ärzten bereits aufgegeben worden war. Ob in dieser legendenhaft

ausgeschmückten Geschichte von einer spektakulären Heilung ein

historischer Kern steckt, ist unklar. Dass Empedokles

Gesundheitsberatung erteilte, erwähnt er selbst. In einer Aufzählung der

vier vornehmsten Berufe nennt er die Ärzte neben Weissagern, Dichtern

und Fürsten; das ist möglicherweise ein Indiz dafür, dass er den

Arztberuf selbst ausgeübt hat. Dazu passt auch sein ausgeprägtes

Interesse an biologischen Themen.

Wegen eines politischen Konflikts hielt sich Empedokles im Exil auf; als

er nach Akragas zurückkehren wollte, verhinderten dies mächtige Gegner.

Der von Diogenes Laertios zitierte Geschichtsschreiber Timaios von

Tauromenion berichtet, der Philosoph sei nach Griechenland ausgewandert

und habe sich auf der Peloponnes niedergelassen; von dort sei er nicht

mehr zurückgekehrt. Mit Berufung auf Aristoteles und Herakleides

Pontikos schreibt Diogenes, Empedokles sei sechzig Jahre alt geworden;

daraus folgt, dass sein Tod wohl um die Mitte der dreißiger Jahre des 5.

Jahrhunderts zu datieren ist. Die Todesumstände sind unbekannt. Die

populäre Legende, wonach Empedokles sich in den Vulkan Ätna stürzte, ist

freie Erfindung.

Von Empedokles sind keine Bildnisse erhalten. Diogenes Laertios

berichtet von einer Statue des Philosophen in Akragas, die später in Rom

aufgestellt worden sei, sowie von Gemälden.

Empedokles schrieb eine Anzahl von Werken, die großenteils verloren sind.

Erhalten sind Fragmente seiner beiden bekanntesten Dichtungen, des

philosophischen Lehrgedichts über die Natur und der „Reinigungen“

(Katharmoí), die beide in Hexametern abgefasst waren. Die überlieferten

Bezeichnungen des Naturgedichts – „Über die Natur“ (Peri phýseōs), „Über

die Natur des Seienden“ (Peri phýseōs tōn óntōn) oder „Physik“ (Physiká)

– waren ursprünglich nur Angaben des Themas; sie waren nicht als

Werktitel im später geläufigen Sinne gemeint, denn vom Verfasser

verbindlich festgelegte Titel philosophischer Werke waren damals noch

nicht üblich. Die herkömmliche, weiterhin vorherrschende Lehrmeinung

lautet, dass das Naturgedicht und die „Reinigungen“ zwei

unterschiedliche Werke sind, von denen das eine in erster Linie die

Naturphilosophie behandelt, das andere primär einem religiösen Zweck

dient. Seit 1987 wird in der Forschung aber auch die Ansicht vertreten,

es handle sich um nur ein Werk. Ausdrücklich bezeugt ist die Existenz

zweier verschiedener Gedichte nur bei Diogenes Laertios. Die Hypothese,

wonach es sich um ein einziges Gedicht handelt, hat sich aber nicht

durchsetzen können.

Den Gesamtumfang der beiden Gedichte gibt Diogenes Laertios mit rund

5000 Versen an. Erhalten sind insgesamt etwa 500 Verse; sie sind

größtenteils nur aus Zitaten in späterer antiker Literatur bekannt, doch

sind darunter auch einige Dutzend Verse bzw. Versteile aus dem ersten

Buch des Naturgedichts, die nur im Straßburger Empedokles-Papyrus

stehen. Bei diesem aus dem späten 1. Jahrhundert stammenden Papyrus

handelt es sich um 52 Bruchstücke einer Papyrusrolle, die als Unterlage

eines aufgeklebten Schmuckkragens aus Kupferblech dienten. Der Kragen

wurde schon 1904 von dem Archäologen Otto Rubensohn erworben, aber erst

1992 sind die Papyrus-Bruchstücke als Teil von Empedokles’ Werk

identifiziert worden.

Die Verteilung der erhaltenen Fragmente auf die beiden großen Gedichte

ist teils gesichert, teils hypothetisch. Schwierig ist die Bestimmung

der Reihenfolge der Fragmente und damit die zumindest teilweise

Rekonstruktion des Aufbaus der beiden Werke. In den „Reinigungen“

berichtet der Ich-Erzähler von dem furchtbaren Schicksal, das er sich

durch seine Untaten zugezogen hat; seine für mündlichen Vortrag gedachte

Schilderung soll das Publikum entsetzen und erschüttern. Nach einem

antiken Bericht hat Empedokles die „Reinigungen“ während der Olympischen

Spiele öffentlich von einem berühmten Rhapsoden vortragen lassen, um

seine Lehre auf diesem Weg bekannt zu machen. Im Naturgedicht wendet

sich der Philosoph direkt an seinen Schüler Pausanias, dem er das Werk

gewidmet hat, und erteilt ihm Belehrungen. Pausanias soll sein Geliebter

gewesen sein, wie Diogenes Laertios mit Berufung auf Aristippos von

Kyrene und Satyros von Kallatis berichtet.

Diogenes Laertios teilt mit, Empedokles habe laut einer verlorenen

Schrift des Aristoteles politische Abhandlungen geschrieben, und zu

seinen Werken gehöre auch eine medizinische Schrift (Iatrikós lógos),

die rund 600 Verse (oder Zeilen) umfasst habe. In der Suda, einer

byzantinischen Enzyklopädie, wird die medizinische Schrift als Prosawerk

bezeichnet. Auch Tragödien wurden Empedokles in der Antike

zugeschrieben; deren Verfasser war möglicherweise ein gleichnamiger

Enkel des Philosophen, der in der Suda als Tragödiendichter erwähnt

wird. Ferner stammten von Empedokles ein Gedicht über die

Hellespont-Überquerung des persischen Königs Xerxes I. und ein Hymnus

auf den Gott Apollon. Man hat versucht, Reste dieser Gedichte zu

identifizieren; diese Hypothesen haben aber wenig Anklang gefunden.

Empedokles entwickelt seine Philosophie in Auseinandersetzung mit dem

Denken des Parmenides, den er aber in den erhaltenen Versen nicht nennt.

Den Kern seiner Weltdeutung bildet die Konzeption eines ewigen

Kreislaufs. Die Naturlehre, die er vorlegt, ist der philosophische

Ausdruck des mythischen Weltbilds, zu dem er sich bekennt. In das

naturphilosophische System eingebettet ist eine von religiösem

Erlösungsstreben geprägte Ethik.

Umstritten ist die Frage nach der Einheitlichkeit von Empedokles’ Lehre

bzw. nach einer möglichen Entwicklung seines Denkens, deren Etappen sich

in den beiden Gedichten spiegeln.

Zur Zeit des Empedokles lagen in der griechischen Philosophie zwei

gegensätzliche Weltdeutungen vor, die Lehre des Parmenides und die

Heraklits. Parmenides billigt nur dem Unentstandenen, Vollkommenen und

Unveränderlichen Wirklichkeit zu, da er Sein und Entstehen für

unvereinbar hält. Für Heraklit sind Sein und Werden unauflöslich

verknüpft und bedingen einander.

Empedokles bemüht sich um eine Lösung, die beide Ansätze integriert. Er

akzeptiert das Werdende und Vergehende als real, hält aber zugleich an

dem Konzept eines keiner Veränderung unterworfenen Seins fest. Träger

des Seins sind für ihn die vier Urstoffe Feuer, Wasser, Luft und Erde.

Damit wird er zum Begründer der Vier-Elemente-Lehre, doch bezeichnet er

die Urstoffe nicht mit dem später gängigen Begriff „Elemente“

(stoicheía), sondern nennt sie „Wurzeln“ (rhizōmata). Die Urstoffe sind

qualitativ und quantitativ absolut unveränderlich und erfüllen den

gesamten Raum lückenlos; ein Vakuum kann es nicht geben. Sie sind

unentstanden und unvergänglich und können sich auch nicht – wie bei

Heraklit – ineinander umwandeln. Sie sind also nicht auf einen einzigen

Urstoff oder ein Urprinzip (archḗ) zurückführbar, sondern gleichrangig.

Damit erfüllen sie die Kriterien eines als Gegensatz zum Werden

aufgefassten Seins. Es gibt keine Entstehung aus dem Nichts und keine

absolute Vernichtung. Die vier Urstoffe weisen die gleiche konstante

Gesamtmasse auf. Alles, was von einem Betrachter als Veränderung

wahrgenommen wird, beruht auf dem Positionswechsel kleiner

Stoffteilchen, der die jeweils an einem Ort gegebenen

Mischungsverhältnisse der Urstoffe ändert. Die Änderung der Mischung

manifestiert sich als Wandel der sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften

physischer Objekte. Mit dieser Theorie hat Empedokles erstmals das

Konzept des Aufbaus der gesamten physischen Welt aus einer beschränkten

Zahl von stabilen Elementen in die Naturphilosophie eingeführt. Ob er

die Urstoffe für beliebig teilbar hielt oder von kleinsten

Mengeneinheiten ausging, ist aus den erhaltenen Fragmenten seines

Lehrgedichts nicht ersichtlich.

Die Lehre von den vier Urstoffen verbindet Empedokles mit der

griechischen Mythologie, indem er die Stoffe den Gottheiten Zeus, Here

(Hera), Aidoneus (Hades) und Nestis zuordnet. Bei Nestis handelt es sich

unzweifelhaft um die Wassergottheit; Empedokles hat sie anscheinend mit

Persephone identifiziert. Die Zuweisung der drei übrigen Elemente geht

aus den erhaltenen Fragmenten von Empedokles’ Dichtung nicht klar hervor

und ist strittig. Im Altertum wurde nicht bezweifelt, dass mit Zeus der

Feuergott gemeint ist; unklar war nur, ob Here für die Luft und Aidoneus

für die Erde steht oder umgekehrt. In der modernen Forschung wird schon

seit dem 19. Jahrhundert auch die traditionelle Zuordnung des Zeus in

Zweifel gezogen. Eine Reihe von Gelehrten, darunter vor allem Peter

Kingsley, treten für eine Hypothese ein, die den Feuergott mit Aidoneus

identifiziert, Zeus mit der Luft und Here mit der Erde.

Auch bei der Bestimmung der Ursachen für den Ortswechsel von

Stoffteilchen, auf den Empedokles jede Veränderung zurückführt, greift

er auf ein mythisches Konzept zurück. Er nimmt zwei einander

entgegenwirkende bewegende Kräfte an, eine anziehende und vereinigende

und eine abstoßende und trennende. Die vereinigende Kraft nennt er

philótēs (Liebe, Freundschaft), die trennende neíkos (Streit). Sie

streben unablässig danach, einander zu verdrängen. Aus ihrem endlosen

wechselhaften Kampf resultieren alle Vorgänge im Universum

einschließlich der menschlichen Schicksale.

Mit diesem System hebt Empedokles den für Parmenides grundlegenden

Unterschied zwischen dem Wirklichen, unveränderlich Seienden und der

trügerischen Erscheinungswelt des Vergänglichen auf. Für ihn ist die

Welt in ihrer Gesamtheit das Wirkliche, und diese Wirklichkeit ergibt

sich aus den sechs Prinzipien (vier Urstoffe und zwei Kräfte) und deren

Funktionszusammenhang.

Während die vier Urstoffe als solche qualitativ und quantitativ

unveränderlich sind, unterliegt der Einfluss der bewegenden Kräfte Liebe

und Streit im Lauf der Zeit starken Veränderungen. Dabei handelt es sich

um einen zyklischen Wandel. Wenn die Macht der Liebe in der Welt ihre

höchste Entfaltung erreicht hat, ergibt sich ein Höchstmaß an

Vereinigung, die stärkste Durchmischung der Elemente und damit die

größte erreichbare Homogenität der Welt. Der Kosmos befindet sich in

einem Ruhezustand. Die überall gleichmäßig vermischten Elemente bilden

eine einheitliche göttliche Kugel (sphaíros); der Streit ist bis an den

äußersten Rand des Universums abgedrängt. Die Homogenität der Kugel ist

aber nicht absolut, da jedes der Elemente sein Eigendasein in der

Mischung bewahrt. Mit der Vorstellung eines kugelförmigen Gottes

Sphairos – die Kugel galt wegen der Kugelsymmetrie als vollkommener

Körper – wendet sich Empedokles gegen anthropomorphe

Gottesvorstellungen. Der Kugelgott, der mit dem All in dessen

Ruhezustand identisch ist, ist ein fühlendes Lebewesen; er freut sich

über seine Einheit. Dieser von der Liebe erzeugte Idealzustand der Welt

kann aber nur zeitweilig bewahrt werden. Dann muss ein Umschwung

eintreten: Die verdrängte Macht des Streits beginnt zu erstarken, sie

nimmt von der Peripherie her kontinuierlich zu und bewirkt eine

zunehmende Trennung der Elemente. Graduell gewinnt die Trennungskraft

die Oberhand und erlangt schließlich ihre höchstmögliche Macht, wenn die

vier Elemente in vier homogene, konzentrisch umeinander geschichtete

Massen getrennt sind, die rasch rotieren. Dieser Zustand, mit dem die

Verdrängung der Liebe ihr Maximum erreicht hat, bleibt eine bestimmte

Zeit lang stabil. Dann kommt es zwangsläufig erneut zum Umschwung. Die

in die Mitte des Universums zurückgedrängte Liebe macht sich von dort

aus wieder bemerkbar, verdrängt den Streit nach außen und sorgt für

zunehmende Vermischung der Elemente und Verlangsamung ihrer Bewegung.

Dieser Kreislauf vollzieht sich nach einer unabänderlichen

Gesetzmäßigkeit der Natur.

Aus dem Kreislauf ergibt sich die Geschichte des Universums, in der sich

somit vier Phasen unterscheiden lassen: die Periode der Vorherrschaft

der Liebe, die Periode der zunehmenden Macht des Streits, die Periode

der Vorherrschaft des Streits und die Periode der zunehmenden Macht der

Liebe. Empedokles ordnet seine eigene Epoche der zweiten Phase zu, in

welcher die trennende und die vereinende Kraft miteinander ringen und

der Streit die Oberhand gewinnt. Auf diese Phase des Zyklus geht er

ausführlich ein. Aus der Interaktion zwischen der zurückweichenden Liebe

und dem vordringenden Streit ist phasenweise der gegenwärtige Kosmos mit

seiner Vielfalt verschiedenartiger Phänomene entstanden. Der

Trennungsvorgang hat damit eingesetzt, dass zunächst Luft, die

Empedokles aithḗr nennt, durch eine zentrifugale Wirbelbewegung

abgesondert und an die Oberfläche der Weltkugel getrieben wurde. Dort

bildete sie eine durchsichtige Umhüllung. Dann trennte sich in der Kugel

ein heller, vom Feuer geprägter Außenbereich von einem dunklen inneren

mit eingesprengten Feuerteilchen. In der Mitte des dunklen Innenbereichs

bildete sich die von Feuchtigkeit durchdrungene Erde. Danach sonderten

sich Erde und Wasser voneinander ab, indem das Wasser aus der Erde

hervorsprudelte. Schließlich löste sich aus dem Wasser Luft und stieg

auf; so entstand die irdische Atemluft. Damit hat die Welt ihre den

Menschen vertraute Gestalt erreicht.

Die Einzelheiten des zyklischen Ablaufs und seine Bedeutung im Rahmen

der Philosophie des Empedokles sind in der Forschung umstritten; unklar

ist insbesondere, ob sowohl in der zweiten als auch in der vierten Phase

eine Weltschöpfung und ein Weltuntergang samt Entstehung und Vernichtung

der Lebewesen stattfinden und ob dem Streit dabei eine schöpferische

Rolle zukommt. Außerdem ist sogar der kosmische Charakter des Zyklus von

einigen Forschern bestritten worden; Uvo Hölscher trug 1965 die

Hypothese vor, Empedokles habe vielmehr einen Lebenszyklus gemeint.

Diese zeitweilig populäre Interpretation hat sich aber nicht

durchgesetzt.

Bei den leuchtenden Himmelskörpern handelt es sich um örtliche

Zusammenballungen des Feuerstoffs. Dazu gehört die Sonne, deren Licht

vom Mond reflektiert wird. Die Behauptung des Doxographen Aëtios,

Empedokles habe das Sonnenlicht als Reflexion eines von der feurigen

Hemisphäre des Kosmos ausgehenden Lichts aufgefasst, beruht auf einem

Missverständnis.

Ein Sonderaspekt des kosmischen Prozesses ist die Entstehung der belebten

Körper, die Empedokles mit seiner phylogenetischen Theorie beschreibt.

Die Lebewesen fasst er wie alle physischen Objekte als Gemische aus den

vier Elementen auf. Die Unterschiede zwischen den Arten und den

Individuen ergeben sich im Rahmen seiner Theorie aus der Verschiedenheit

der jeweiligen Mischungsverhältnisse. Aus der feuchten Erde bildeten

sich unter der Einwirkung der verbindenden Liebeskraft die ersten

Pflanzen und Tiere. Anfangs entstanden keine ganzen Tiere, sondern nur

einzelne Bestandteile von Tierkörpern, die sich zu unförmigen Gebilden

vereinigten, welche unstabil waren und zerfielen. Später formten sich

zweckmäßig aufgebaute Organismen, die aber zunächst noch nicht über

Geschlechtsorgane verfügten. Erst in der letzten Phase kam es zur

geschlechtlichen Differenzierung. Dem Zufall weist Empedokles eine

wichtige Rolle bei diesen Vorgängen der biologischen Evolution zu.

Die künftige restlose Trennung der Elemente durch den unausweichlichen

Sieg des Streits muss zur Vernichtung aller belebten Körper führen,

ebenso wie auch in der Phase der völligen Dominanz der Liebe und

Durchmischung der Elemente kein individuelles Leben mehr möglich ist.

Einzelnen biologischen Funktionen wendet sich Empedokles mit großem

Interesse zu. Unter anderem erörtert er Zeugung, embryonale Entwicklung,

Atmung und Sinneswahrnehmung. Das Denken und die Einsicht lokalisiert er

hauptsächlich im Blut, das sich in der Umgebung des Herzens befindet,

denn im Blut sei die von der Liebe bewirkte Durchmischung der Urstoffe

am stärksten. Die Sinneswahrnehmung erklärt er nach dem Prinzip des

Erfassens von Gleichem durch Gleiches; da die Sinnesorgane aus den

gleichen Elementen bestehen wie die Wahrnehmungsobjekte, können sie

diese adäquat abbilden. Dazu ist ein körperlicher Kontakt erforderlich;

materielle Ausströmungen der Wahrnehmungsobjekte erreichen die

Wahrnehmungsorgane und treten durch Poren in den Körper des

Wahrnehmenden ein. Die Art der Sinneswahrnehmung (optisch, akustisch

usw.) hängt von der Größe der Poren des Sinnesorgans ab, die jeweils

einer bestimmten Art von Ausströmung des Wahrnehmungsobjekts angepasst

ist. Sind die Poren für bestimmte Partikel zu klein, so ist deren

Einströmen unmöglich, sind sie zu groß, so kommt es beim Einströmen

nicht zum erforderlichen Kontakt. Hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit

der von den Sinnesorganen vermittelten Informationen verwarf Empedokles

die radikal ablehnende Position des Parmenides und entschied sich für

den gemäßigten Standpunkt, man solle den Sinnen vertrauen, insoweit die

von ihnen gelieferten Daten klar seien.

Seine Theorie der Atmung veranschaulicht Empedokles durch einen

Vergleich mit einem Wasserheber (Klepsydra). Er erklärt die Atmung durch

Bewegungen des Bluts. Indem das Blut sich zurückzieht, gibt es der Luft

Raum und lässt sie dadurch einströmen. Strömt die Luft aus, nimmt das

Blut wieder ihren Platz ein. So entsteht der Wechsel von Ein- und

Ausatmen. Umstritten ist, ob Empedokles die Hautatmung oder die

Nasenatmung oder beides meint.

Empedokles ist der Überzeugung, dass sich Unrecht und Gewalttaten an ihren Urhebern rächen. Dies geschieht im Rahmen der Reinkarnation, der hier die Funktion einer Strafe zukommt. Das schuldig gewordene Individuum erleidet in aufeinanderfolgenden Leben schlimme Schicksale. Mit dieser Lehre knüpft Empedokles an ein orphisches und pythagoreisches Konzept an.

Am Anfang eines irdischen Daseinszyklus steht für Empedokles eine schwere

Verfehlung der betreffenden Person, die ursprünglich ein seliger Gott

war und als daímon („Dämon“) bezeichnet wird. Der Übeltäter muss die

Götterwelt verlassen und wird zur Strafe auf die Erde in ein langes Exil

geschickt. Dort muss er eine Reihe von Leben mit unterschiedlichen

Körpern durchlaufen.

Empedokles schildert auch einen einstigen harmonischen, konfliktfreien

Idealzustand der Menschheit und ihrer Umwelt in einer Epoche, als die

ständig wachsende Macht des Streits noch geringer war. Damit knüpft er

an die Vorstellung des von Hesiod beschriebenen vergangenen Goldenen

Zeitalters an. Die traditionelle, von Hesiod überlieferte Auffassung,

wonach der Gott Kronos im Goldenen Zeitalter der Herrscher war, lehnt

Empedokles jedoch ausdrücklich ab. Er schreibt, damals habe nicht Zeus

oder Kronos oder Poseidon regiert, sondern die Liebesgöttin Kypris

(Aphrodite). Die Tieropfer, die Empedokles verabscheut, habe es damals

nicht gegeben; das Töten und der Verzehr von getöteten Tieren sei als

„die größte Befleckung“ betrachtet worden.

Da der naturgemäße Urzustand für Empedokles mit völliger Enthaltung vom

Blutvergießen und vom Verzehr getöteter Tiere verbunden ist, ruft er

eindringlich zur Gewaltlosigkeit auch gegenüber der Tierwelt auf.

Mit Begeisterung verkündet Empedokles seine Botschaft von der möglichen

Rückentwicklung des Menschen zum Gott, welcher der verbannte „Dämon“

einst war, bevor er aus dem Reich der Glückseligen vertrieben wurde.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Verwirklichung dieses Ziels

im Rahmen des zyklischen Weltbilds des Naturgedichts nicht die Erlangung

eines endgültigen, ewigen Zustands bedeuten kann. Auch die Götter sind

bei Empedokles vergänglich. Ihre Unsterblichkeit ist für ihn nicht wie

für Homer ein ewiger Zustand, sondern befristet; das Unsterbliche kehrt

wieder in den Zustand der Sterblichkeit zurück. In einem begrenzten,

geschlossenen System, das auf der ewigen Wiederholung eines

gesetzmäßigen Kreislaufs beruht, muss notwendigerweise auf Liebe Streit

und auf jeden Aufstieg ein Abstieg folgen. (Quelle: Wikipedia)

![]()

Inhaber Elke Rehder

Blumenstr. 19

22885 Barsbüttel

USt-IdNr. DE172804871

Telefon +49 (0) 40 710 88 11 oder E-Mail:

Bestellen können Sie telefonisch, schriftlich oder per E-Mail.

|

|